Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3) - выдающееся достижение советской науки и техники, пробурена в древних кристаллических породах в рамках программы «Изучение недр Земли и сверхглубокое бурение» в Арктической зоне России. Скважина была пройдена с полным отбором керна и достигла глубины 12262 м, что позволило изучить глубинное строение земной коры и пересмотреть интерпретацию данных глубинных сейсмических исследований. Получены новые сведения по температурному градиенту, составу и физическим свойствам пород на глубоких горизонтах. В разрезе скважины выявлены зоны тектонических нарушений и шесть типов рудной минерализации.

Бурение Кольской сверхглубокой скважины в Печенгском районе Мурманской области в Арктической зоне, явилось знаменательным событием в истории мировой геологии. Проходка самой глубокой в мире научной скважины, достигшей рекордной глубины 12262 м, в недра планеты Земля советскими буровиками и геологами сопоставима только с космическим полетом и является величайшим достижением мировой геологической науки в XX веке.

Проблема изучения континентальной земной коры с помощью сверхглубокого бурения возникла и обсуждалась в СССР в конце 50-х - начале 60-х годов. Главной ее задачей считалась «возможность получить непосредственно с больших глубин фактический материал, крайне необходимый для познания эндогенных процессов и связанных с ними месторождений полезных ископаемых» [20].

Научные основы программы сверхглубокого континентального бурения были определены на совместном заседании Президиума АН СССР и коллегии Министерства геологии и охраны недр СССР. Сама программа была утверждена Председателем Совета министров СССР Н.С.Хрущевым на основе решения по докладу академика-секретаря Отделения геолого-географических наук АН СССР Д.И.Щербакова в 1962 г. Программа сверхглубокого бурения СССР была ответом на Программу океанического бурения США.

Развитие науки и техники во второй половине XX века во многом определялось соперничеством между СССР и США. Если достижения в космосе широко освещались, то гонка в сверхглубоком бурении осуществлялась не так открыто, но не менее напряженно.

В 1958 г. в США появилась программа сверхглубокого бурения «Мохол», которая была призвана обогнать СССР в научном соперничестве, установив мировой рекорд в сверхглубоком бурении. Было решено бурить скважины в океане, где, по данным геофизиков, земная кора значительно тоньше, чем на материках. В этом месте под осадочными породами ожидали встретить верхний слой земной коры - «гранитный», но поднятый керн содержал океанические базальты, а пройти земную кору и войти в мантию не удалось. Учёные считали, что в земной коре сверху молодые породы, снизу – древние. Однако лишь сверхглубокое бурение могло дать истинную картину строения и состава внешней оболочки Земли и верхней мантии [9, 10].

В 1968 г. в США было спущено на воду судно «Гломар Челенджер», специально построенное для реализации программы глубоководного бурения. Результат бурения обескуражил и в то же время окрылил ученых, они стали готовить новую фазу бурения. Но когда стоимость проекта перевалила за 100 млн. долларов, конгресс США прекратил финансирование. Проект «Мохол» не ответил ни на один из поставленных вопросов, но он показал главное - сверхглубокое бурение в океане возможно. В США подготовили новую программу изучения океанского дна (Deep Sea Drilling Project). Построенные специально для этого проекта судно «Гломар Челленджер» и сменившее его в 1985 году судно «Джойдес Резолюшн», с 1968 года пробурили в дне различных океанов и морей почти 800 скважин, достигнув максимальной глубины 1741 м ниже дна океана. К середине 1980-х годов результаты морского бурения подтвердили теорию тектоники плит.

Программа сверхглубокого бурения СССР

Советский Союз создал программу «Изучение недр Земли и сверхглубокое бурение», но не в океане, а на континенте. Несмотря на многовековую историю бурения скважин, континентальное сверхглубокое бурение являлось совершенно новым делом, так как работы планировались на недостижимых ранее глубинах - более 7 километров. Эта программа была утверждена, так как СССР не хотел отстать от США.

Для организации, координации и практического руководства работами по глубинному изучению земных недр в 1963 г. был образован Межведомственный научный совет по проблеме «Изучение недр Земли и сверхглубокое бурение», который объединил около 200 ученых и специалистов из научных и производственных организаций различных министерств и ведомств. Первым председателем этого совета был Министр геологии СССР, академик АН СССР А.В.Сидоренко. Затем его возглавил доктор технических наук Н.С.Тимофеев, а в 1974 г. председателем совета был назначен Министр геологии СССР Е.А.Козловский.

Программой работ на 70-е годы намечались: разработка модели строения земной коры и верхней мантии, а также новых методов прогноза месторождений полезных ископаемых, составление прогнозных карт с количественной оценкой природных ресурсов и запасов и определение направления поисковых и разведочных работ на основные виды полезных ископаемых в перспективных районах страны.

Был разработан новый технический и методический подход к решению регионального глубинного строения земной коры и верхней мантии, основанный на комплексировании данных глубокого бурения (3000-6000 м) и сверхглубокого ( более 6000 м), а также сейсмического глубинного зондирования и других геофизических и геохимических методов. Для территории СССР была разработана система взаимной увязки данных геофизических профилей, опирающихся на опорные сверхглубокие скважины. По программе были намечены в первую очередь Кольская (СГ-3) и Саатлинская (СГ-1) сверхглубокие скважины [9, 10].

Программа сверхглубокого бурения развивалась одновременно с программой освоения космоса СССР и была как бы космическим полетом в недра планеты Земли, что сопоставимо по объему научных исследований, разработке нового оборудования и финансированию. Программа «Изучение недр Земли и сверхглубокое бурение», на континенте представлялась совершенно новым делом. Результаты научного бурения во многом оказались неожиданными и заставили пересмотреть теоретические представления, которые до этого казались очевидными и незыблемыми. В программе была поставлена цель получение представления о разрезе земной коры, начиная от осадочного чехла и кончая «базальтовым» слоем и границей Мохоровичича [4, 5]. Глубина планируемых скважин оценивалась в 15 км. Места расположения скважин были выбраны так, чтобы каждая скважина полностью вскрывала какой-либо сейсмический слой, наиболее развитый в месте бурения, все скважины в сумме позволили бы получить представление о различных слоях и типах континентальной коры.

Скважина на Кольском полуострове планировалась для вскрытия «базальтового» слоя. Важным шагом на пути к изучению глубинного строения недр было создание в 1964 г. во Всесоюзном научно-исследовательском институте буровой техники (ВНИИБТ) лаборатории по бурению на мантию, которую возглавил Н.С.Тимофеев. В течение 1964-1966 гг. был проведен научный анализ технических проблем строительства сверхглубоких скважин и намечены стратегические пути решения стоящих задач [19].

Для последовательного наращивания технического потенциала в соответствии с принципом от простого к сложному, целесообразно решать проблему с соблюдением очередности бурения скважин, а именно в последовательности названных разрезов земной коры. Было решено начать бурение Кольской скважины (СГ-3) в кристаллических породах Балтийского щита.

ВНИИБТ был разработан технический проект первого этапа бурения (до 7000 м) Кольской скважины. Буровую установку «Уралмаш-15000» разработали специалисты завода «Уралмаш». Была обоснована перспективность технологии бурения гидравлическими забойными двигателями с применением, впервые в мире в области техники и технологии бурения сверхглубоких скважин, бурильных труб из легких алюминиевых сплавов, которые изготавливались на оборонных предприятиях авиационной промышленности. Разработан принципиально новый технологический подход, при котором конструкция скважины формировалась непосредственно в ходе строительства скважины на основании текущей информации о геологическом разрезе [9].

Головной организацией в осуществлении намеченных задач было определено Министерство геологии СССР, а для реализации программы привлечено более 150 научных и производственных организаций этого министерства, АН СССР, академий союзных республик, Минвуза СССР и Минвуза РСФСР, отраслевых министерств и ведомств. После обсуждения на межведомственном научном совете по проблеме «Изучение недр Земли и сверхглубокое бурение», технические требования были переданы научно-исследовательскому институту тяжелого машиностроения для разработки технической документации и последующего изготовления на заводе «Уралмаш» двух опытных экземпляров буровой установки для сверхбольших глубин.

Кольская сверхглубокая скважина

Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3) задумывалась в качестве фундаментального научно-исследовательского проекта, нацеленного на изучение недр Земли и процессов, идущих в них. Одна из основных задач бурения скважины заключалась в достижении гипотетического «базальтового» слоя земной коры. Предположение, что континентальная кора состоит из верхнего «гранитного» и нижнего «базальтового» слоёв строилось на основе сейсмических данных, свидетельствующих об увеличении плотности горных пород с глубиной.

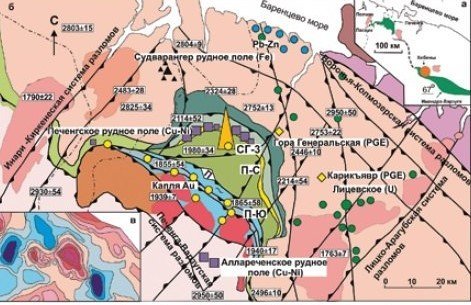

Место заложения СГ-3 в 1968 г. было выбрано Межведомственной комиссией под руководством академика В.И.Смирнова (рис. 2). В начале ее предполагалось пробурить в архейских гнейсах вблизи п. Лиинахамари на побережье Баренцева моря, но затем был принят другой вариант, решающий практическую задачу по определению перспектив нижних горизонтов Печенгского рудного поля в отношении сульфидных медно-никелевых руд. СГ-3 была заложена в северо-западной части Кольского полуострова, в 10 км к западу от г. Заполярного, где развиты древнейшие на Земле рудоносные тектонические структуры раннего протерозоя и архея. При проектной глубине 15 км, к 1990 г. скважина должна была достигнуть глубины 13 км [9].

Выбор места заложения скважины СГ-3 определили результаты глубинного сейсмического зондирования по профилю Баренцево море-Печенга-Ловно, выполненного в 1958-1962 г.г. [12]. Определено, что под центральной и северо-восточной частями Печенгской структуры верхняя граница «базальтового» или «гранулит-базальтового» слоя находится на наименьшей глубине (рис. 1).

Под Печенгским синклинорием была сейсмическая граница со скачкообразным ростом скорости продольных сейсмических волн Vp от 6,1 до 6,5 км/с на глубине около 7–7,5 км. Было высказано предположение, что этот скачок «маркирует» границу Конрада между «гранитным» и «базальтовым» слоем континентальной коры [11]. Традиционно считалось, что по данным сейсмологии граница Конрада на континентах фиксируется на глубинах 20–25 км, а в Печенгском районе прогнозная глубина этой границы по результатам ГСЗ была оценена всего лишь в 7,5 км, что давало шанс достичь ее и получить уникальные образцы горных пород из пограничного слоя недр при помощи сверхглубокого бурения с подъемом керна.

Бурение Кольской скважины было поручено специально организованной Кольской геологоразведочной экспедиции объединения «Волгокамскгеология» (с 1986 г. - объединение «Недра») Мингео СССР. На скважине одновременно работали до 3000 специалистов и 16 научно-исследовательских лабораторий. Начальником Кольской ГРЭ стал Д.М.Губерман, в команду геологов вошли геологи В.С.Ланев, Ю.П.Смирнов и другие. Бурение было начато 24 мая 1970 г. не только с чисто научной целью - изучить древнейшие породы нашей планеты и идущие в них процессы, но и обнаружить новые залежи медно-никелевых руд Печенгского рудного поля [5, 9].

Целью бурения СГ-3 являлось изучение глубинного строения докембрийских структур Балтийского щита, типичных для фундамента древних платформ, и оценка их рудоносности. Основные задачи работ были следующие:1. Изучить глубинное строение никеленосного Печенгского комплекса и архейского кристаллического основания Балтийского щита, выяснить особенности проявления на больших глубинах геологических процессов, включая процессы рудообразования.

2. Выяснить геологическую природу сейсмических границ в континентальной земной коре и получить новые данные о тепловом режиме недр, глубинных водных растворах и газах.

3. Получить максимально полную информацию о вещественном составе горных пород и их физическом состоянии, вскрыть и изучить пограничную зону между «гранитным» и «базальтовым» слоями земной коры.

4. Усовершенствовать имеющиеся и создать новые технологии и технические средства для бурения и комплексных геофизических исследований сверхглубоких скважин. [9]

Основой решения этих вопросов должны быть результаты изучения керна геологическими, петрографическими, минералогическими, геохимическими методами с применением оптических, рентгеновских, микрозондовых, термических, химико-аналитических, спектроскопических, и других способов анализа. Важной задачей являлась отработка технико-технологических решений бурения скважин на сверхбольшие глубины.

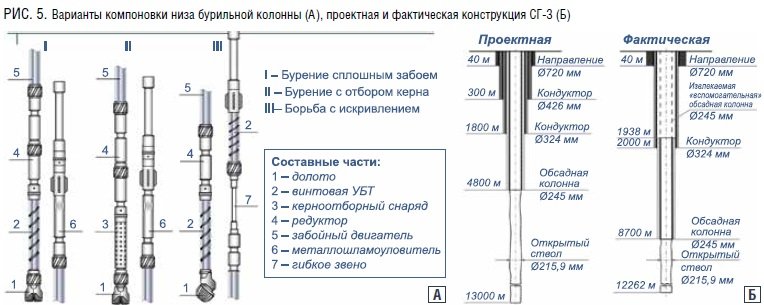

Вначале бурение велось серийной буровой установкой «Уралмаш-4Э», которую применяли для разведки и добычи нефти и газа. Проходка до глубины 7263 м заняла 4 года (рис. 3).

Первый этап бурения был завершен в мае 1975 г., когда скважина достигла глубины 7263 м. К этому времени был пересечен разрез раннепротерозойской северопеченгской вулканогенно-осадочной серии пород, и скважина вошла в подстилающие их архейские гнейсы. Успешное осуществление первого этапа бурения оказало решающее влияние на разработку оптимального пути развития сверхглубокого бурения. Одним из важнейших технических достижений первого этапа бурения была отработка технологии проводки скважин в кристаллических породах до 7 км при помощи бурового оборудования и инструмента отечественного производства [9]. Далее был почти годовой перерыв для замены буровой установки. Буровая установка «Уралмаш-4Э» была разобрана, а на её месте смонтирован специально созданный комплект бурового оборудования «Уралмаш 15000» грузоподъемностью 400 т с максимальной автоматизацией и бесступенчатым регулированием основных технических процессов.

В 1976 г. после окончания монтажа бурового комплекса начался второй этап бурения. Именно с помощью этой установки велось дальнейшее бурение, и она позволила проникнуть вглубь земной коры на 12262 метра. В июне 1979 г. скважина побила рекорд в 9583 метра, принадлежащий скважине США, достигнув глубины 9584 метра. В 1983 г. скважина достигла глубины 12066 м. По состоянию на 01.05.1991 г. глубина скважины составляла 12262 м. [10].

В процессе второго этапа бурения СГ-3 был решён ряд сложных технических проблем. Так, на глубинах более 8 км контролировать работу долота по наземным датчикам и приборам оказалось практически невозможным. Исследования выявили перспективность гидравлического канала связи для передачи информации от забойных датчиков на поверхность методом частотной модуляции импульсов давления в жидкости. [6]. Наиболее важными были требования обеспечения максимального отбора керна и сохранения вертикальности ствола. 27 декабря 1983 г. глубина скважины достигла 12000 м, буровики готовились к бурению до проектной глубины.

После достижения рекордной глубины 12066 метров бурение было приостановлено, так как шла подготовка к XXVII сессии Международного геологического конгресса, который должен был проходить в 1984 году в Москве. Выдающиеся достижения Советского Союза в области глубинного исследования недр Земли привлекли широкое внимание геологов, инженеров, технологов и других специалистов как у нас в стране, так и за рубежом. Было решено сообщить на специальной сессии Конгресса основные результаты изучения СГ-3, но и показать участникам конгресса работу скважины в натуре и поднятые из глубины образцы керна. Была организована специальная экскурсия министров геологии многих стран мира на СГ-3. Кольская сверхглубокая скважина была признана самым выдающимся достижением мировой науки XX века [10]. Она была внесена в книгу рекордов Гиннеса как мировое достижение [9,13].

В 1990 г. была достигнута максимальная глубина - 12262 м., не превзойденная до сих пор. Однако резкое сокращение финансирования не позволило продолжить работы. Бурение прекратили в 1992 году. Предполагалось, что Кольская сверхглубокая скважина после завершения бурения будет превращена в уникальную лабораторию для исследования с помощью специальных приборов глубинных процессов, протекающих в земной коре. Однако в 1995 г. все научные работы из-за отсутствия финансирования были прекращены, а сама скважина законсервирована [13,14].

Решение о демонтаже уникального бурового оборудования «Уралмаш 15000» было принято летом 2007 г. специальной экспертной комиссией представителей Роснедр и Росимущества.

Особенности технологии бурения СГ-3

Бурение Кольской скважины было осуществлено с применением только отечественной техники и технологии. Все оборудование для бурения было сделано на предприятиях оборонной промышленности СССР, также как при работе по проектам создания атомного оружия и космических кораблей. Была создана уникальная буровая установка «Уралмаш 15000» грузоподъемностью 400 т, при давлении нагнетания бурового раствора 40 МПа, с максимальной автоматизацией процессов бурения. Установка была рассчитана для проходки скважин до глубины 15 км [9].

Основными техническими решениями, обусловившими успешную проходку Кольской сверхглубокой скважины на больших глубинах были: 1) применение призабойного гидравлического турбобура вместо классического роторного бурения; 2) использование буровых труб из легких сплавов, позволившее резко снизить вес буровой колонны; 3) технология бурения опережающим стволом;

Эти решения позволили добиться лучших результатов при использовании отечественной буровой техники с меньшими параметрами, чем на зарубежном оборудовании для сверхглубокого бурения. Так, грузоподъемность советской буровой установки составляла 500 тонн против 600-800 тонн, а давление создаваемое насосами – 40 МПа против 50 МПа у зарубежных установок.

При бурении СГ-3 на больших глубинах использовались бурильные трубы из различных алюминиевых сплавов со стальными замками. Эти трубы обладали теплостойкостью от 100 до 200°С, что позволяло применять их на глубинах спуска от 6000 до 13000 метров. Общий вес буровой колонны из таких труб достигал 200 тонн. Аналогичная колонна, собранная из стальных труб просто оборвалась бы под собственным весом. Нарезка резьбы на трубах производилась непосредственно на Кольской сверхглубокой. При этом в дальнейшем обеспечивались потребности и других сверхглубоких скважин.

На установке «Уралмаш 15000» вместо роторного способа бурения (когда с помощью двигателя установленного на поверхности вращается вся буровая колонна) было применено турбинное бурение, при котором вращается не вся колонна, а только нижняя часть с буровым инструментом. Через колонну под давлением до 30 МПа подается буровой раствор, вращающий стоящую внизу многоступенчатую турбину длиной 46 м, с бурильной головкой диаметром 214 мм. Сама буровая колона при этом остается неподвижной или вращается с небольшой скоростью. Через все секции турбины проходила труба - керноприемник, где собирался керн выбуренной породы. Применение данной технологии позволило снизить напряжения особенно скручивающие, возникающие в буровой колонне, что в свою очередь позволило широко применять легкосплавные трубы.

В условиях отсутствия достоверных данных о геологическом разрезе и физико-механических свойствах пород на больших глубинах, было невозможно создать законченный проект скважины до глубины в 15000 метров с расчетом необходимого количества и глубины обсадных колонн. Как показало дальнейшее бурение, первоначальный разрез в районе бурения скважины, составленный с использованием косвенных методов существенно отличался от фактического разреза, полученного по результатам бурения. В связи с этим было предложено радикально изменить подход к проектированию скважины.

На СГ-3 конструкция скважины формировалась непосредственно в ходе строительства скважины на основании текущей информации о геологической обстановке. Этот способ строительства скважины с использованием опережающего ствола был разработан в ВНИИБТ. При таком подходе изначально обосновывается только верхняя часть скважины, разрез для которой наиболее достоверен. Диаметр первой обсадной колонны выбирается с учетом возможного использования достаточно большого числа обсадных колонн. После цементации первой обсадной колонны в нее опускается промежуточная съемная колонна и закрепляется на поверхности с возможностью ее извлечения. Через эту колонну бурится опережающий ствол с тщательным изучением текущего разреза и возникающих осложнений. При вскрытии зон осложнений, которые невозможно преодолеть без обсадных колонн, съемную колонну извлекают, ствол расширяют и закрепляют обсадными трубами. Так, в 1992 году Кольской ГРЭ была проведена уникальная операция по обсадке скважины до глубины 8770 метров. К этому моменту длина открытого ствола составляла более 10000 м, и он пересек четыре зоны тектонических осложнений.

В результате проведенной операции были созданы условия для проходки скважины до глубины 13000 метров, которую, к сожалению, не удалось осуществить.

Этот метод бурения позволил в 5-6 раз сократить металлоемкость конструкции скважины, исключил износ обсадных колонн, предотвратил осложнения и обеспечил возможность бурения на большие глубины за счет бурения ствола оптимального диаметра, повысил информативность внутрискважинных исследований за счет сохранения ствола открытым длительное время.

Всего в рамках подготовки к бурению сверхглубоких скважин промышленность освоила производство более 30 новых видов буровой техники. Поскольку скважина бурилась с научными целями, особое внимание было обращено на необходимость максимального отбора керна на всем ее протяжении. Для бурения в кристаллических породах было создано несколько типов бурового инструмента, позволяющих осуществлять отбор керна.

Впервые в мире в буровой установке было применено автоматизированное оборудование, с использованием турбинного бурения, когда вращается не вся колонна, а только буровая головка. Через колонну под давлением подавался буровой раствор, вращающий стоящую внизу многоступенчатую турбину длиной 46 м, с буровой коронкой диаметром 214 мм. Через все секции турбины проходила труба - керноприемник, где собирался керн выбуренной породы. Для того чтобы создать буровую колонну большой длины, были разработаны несколько типов буровых труб из легких сплавов на основе алюминия, в том числе допускающие эксплуатацию на больших глубинах, в условиях высоких температур. Буровая колонна такой длины, собранная целиком из стальных труб просто оборвалась бы под собственным весом (рис. 6). Всего в процессе бурения было использовано более 50 км легкосплавных труб.

Для бурения скважины были сконструированы породоразрушающие инструменты и забойные двигатели для глубинных условий, с буровыми твердосплавными коронками. Одна коронка служила около 4 часов с проходкой 7-10 метров. При глубине скважины более 8000 м на спуск и подъём колонны уходило до 18 часов с автоматической разборкой ее на секции. На СГ-3 впервые в мире использовалась система контроля и управления процессом буровых работ. Информационно-измерительная система, включающая в себя три основные программно-аппаратные подсистемы: подготовка к рейсу, контроль бурения, итоги рейса. С учётом особенностей бурения в породах основной задачей системы являлось распознавание критических технологических ситуаций [9, 10].

Кроме этого были разработаны эффективные средства контроля работы турбобура на забое по наземным датчикам, без которых было невозможно бурение забойным двигателем, комплекс устройств по борьбе с искривлением ствола скважины на больших глубинах, различными осложнениями и авариями, средства дефектоскопии бурового инструмента, эффективная система очистки бурового раствора и другие системы и устройства. В целом буровая установка «Уралмаш-15000» отличалась высоким уровнем механизации и автоматизации всех процессов.

Ключевым вопросом бурения СГ-3 было сохранение вертикальности ствола скважины. Единственный инструмент, с помощью которого буровики могли проводить грубую навигацию, был механический инклинометр, встроенный в компоновку низа бурильной колонны. Инклинометрия осуществлялась между циклами бурения через каждые 100 м проходки. Этого было недостаточно для надежной навигации на больших глубинах, поэтому в дополнение к инклинометрии неизменно привлекались и другие геофизические методы: кавернометрия, акустический и сейсмический каротажи, гамма-каротаж, нейтронный каротаж, боковой каротаж, магнитометрия, а также новые методы ГИС сверхглубоких скважин. Комплексный подход к управлению навигацией дал возможность успешно выполнить важнейшее регламентирующее требование - не допустить отклонения ствола от вертикали более одного градуса на километр. Итог общих усилий – мировой рекорд вертикальности проходки: на глубине 12 км отклонение не превысило 6 градусов [1].

27 сентября 1984 года бурение СГ-3 было продолжено. Пробурили очередной 9-метровый интервал, однако на глубине более 12 км произошла авария - оборвалась буровая колонна. При подъёме произошёл прихват бурильной колонны. В скважине остались турбобур и 5 км бурильных труб. Лишь спустя 7 месяцев бурение возобновили заново с глубины 7000 м.

Подобных сложностей, совершенно неожиданных, в процессе бурения Кольской скважины и с отбором керна возникло немало. До глубины примерно 7 км скважина пересекала прочные, сравнительно однородные протерозойские вулканогенно-осадочные породы, и поэтому ствол скважины был ровный, почти соответствующий диаметру буровой коронки. Однако глубже 7 км пошли менее прочные трещиноватые, переслаивающиеся архейские породы - гнейсы, амфиболиты. Бурение осложнилось, а ствол принял овальную форму, появилось множество каверн, участились аварии. После крупнейшей аварии 1984 года - снова подошли к глубине 12 км только через 6 лет.

Всего в скважине было пробурено 12 обходных стволов. Четыре из них имели протяженность от 2200 м до 5000 м. Разветвлённость скважины огорчила буровиков, но обрадовала геологов, которые неожиданно получили объёмную картину внушительного массива древних архейских пород, сформировавшихся более 2,5 млрд. лет назад. Ниже 7 км скважина представляет собой многоствольную горную выработку, первый ствол которой закончен на глубине 11662 м, второй, пройденный из первого с глубины 9378 м, достиг 12066 м, третий, начатый на глубине 7010 м из первого, завершился на 12262 м и, наконец, четвертый, забуренный в третьем на глубине 9649 м, достиг 11882 м (рис. 5, б). Это было причиной длительности последней фазы бурения, так как за месяц проходилось до 60 м.

Керноотборный снаряд МАГ 195/60 (магазинный) представляет собой устройство, которое присоединяется к валу турбобура и снабжено системой гидротранспорта керна по приёмной трубе в керносборник. Эти снаряды с системой гидротранспорта, способны вместить до 20 м керна диаметром 60 мм. Более 70% интервала бурения пройдено с отбором керна при среднем его выносе 40,1% в целом по скважине. Продолжительность одного спуско-подъёма инструмента при глубине 12000 м - 21 ч [19].

Ствол СГ-3 имеет диаметр и круглую форму сечения только в верхних интервалах - до 6000 м. Кавернозные зоны в стволе были только в зонах тектонических нарушений, где он имел сложную изометричную форму. На глубинах более 7000 м ствол скважины имел эллипсовидную форму сечения. Кавернозные зоны были приурочены к тектоническим нарушениям. В верхних интервалах ствол скважины в основном устойчив к гидродинамическим и механическим воздействиям, а в породах архея, внешние воздействия привели к обрушениям стенок скважины и значительным изменениям её радиальных размеров. В 1992 г. была проведена уникальная операция по монтажу в стволе СГ-3 обсадной колонны для продолжения бурения скважины до глубины 13 км. К сожалению, несмотря на это, дальнейшее бурение было прекращено.

Следует специально отметить уникальную особенность СГ-3: ее ствол на первом этапе строительства был обсажен только до глубины 1800 м, а ниже бурение на протяжении более 15 лет велось открытым стволом вплоть до рекордной отметки 1984 г. – 12 066 м. На этой глубине произошла авария, и скважину пришлось обсадить до глубины 9 км. Открытый ствол скважины СГ-3 в интервале 2–12 км был до этого идеальным местом для испытания и опробования новых методов ГИС и геофизических каротажных приборов. Их можно было опускать и испытывать непосредственно в открытом стволе до глубины 12 км в естественных термодинамических условиях.

Геологические результаты бурения

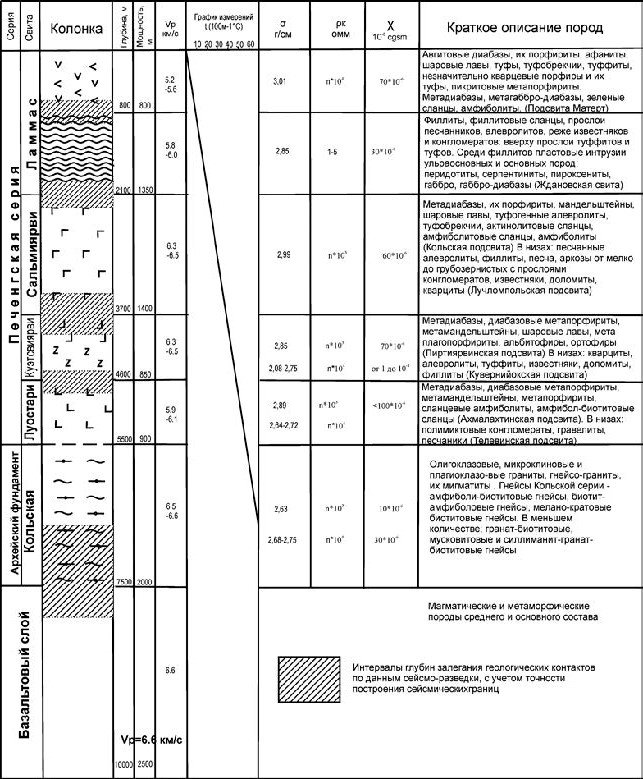

Главной задачей бурения Кольской сверхглубокой скважины являлось изучение глубинного строения и рудоносности древней континентальной коры: получение глубинного геологического разреза; всестороннее исследование вещественного состава горных пород и характера их изменения с глубиной; выяснение особенностей проявления эндогенных геологических процессов в глубоких частях земной коры и связи с ними процессов рудообразования; выяснение геологической природы глубинных геофизических границ и геофизических параметров геологических толщ [10]. Основой решения этих вопросов являлись данные, полученные при изучения керна, который отбирался по разрезу скважины непрерывно и изучался комплексно: различными методами. В результате была получена уникальная информация, зачастую существенно менявшая представления о глубинном строении недр (рис. 7).

Рис. 7. Проектный (а) [1] и фактический (б) [10] геолого-геофизические разрезы СГ-3

Проходка СГ-3 опровергла существовавшие ранее представления о строении земной коры в районе Печенгской структуры. Проектный разрез скважины, составленный по данным сейсмических исследований, прогнозировал, что на глубине 4 км скважина выйдет из вулканогенно-осадочных пород Печенгской структуры и войдет в гранито-гнейсы архейского фундамента. Затем, разбурив трехкилометровый слой гранито-гнейсов, скважина должна была погрузиться в базальтовый слой. Однако породы Печенгской структуры простирались до глубины 6842 м и лишь, затем, сменились архейскими гранито-гнейсами. А базальтовый слой вообще не был обнаружен – до самой рекордной глубины бур пробивался через архейские гранитоидные породы.

Имеются детальные магнитные и гравиметрические карты, а также результаты бурения скважин. Предполагалось, что до глубины 5 км идёт гранитная толща, после неё ожидали встретить более прочные и более древние базальтовые породы. Здесь геотермический градиент ниже, чем в других геологических регионах и составляет 1,0-1,2°С на 100 м глубины, что существенно облегчало условия бурения скважины. Кроме того, кристаллические горные породы имеют высокую прочность, что предполагает применение упрощённой конструкции скважины. После осуществления бурения СГ-3 выяснилось, что реальный геологический разрез СГ-3 (рис. 7) существенно отличается от проектного, составленного по данным ГСЗ.

На глубине 7,6 км была вскрыта не граница Конрада, а раздел между протерозойским осадочно-вулканогенным комплексом Печенгского синклинория и подстилающим его кристаллическим фундаментом, представленным верхнеархейским гранито-гейсовым комплексом кольской серии. Ниже раздела вплоть до 12 км было вскрыто чередование высокометаморфизованных гнейсов, амфиболитов и мигматит гранитов. По составу пород кольская серия в интервале 7,6–12,2 км полностью соответствует параметрам «гранитного» слоя континентальной земной коры [5,6,7]. Пришлось признать, что основной цели – достижения границы Конрада – СГ-3 не достигла, но вместе с тем ее изучение дало богатейший фактологический материал для пересмотра методов интерпретации результатов ГСЗ, чтобы избежать в дальнейшем некорректного моделирования глубинной структуры рудоносных провинций на территории Евразии.

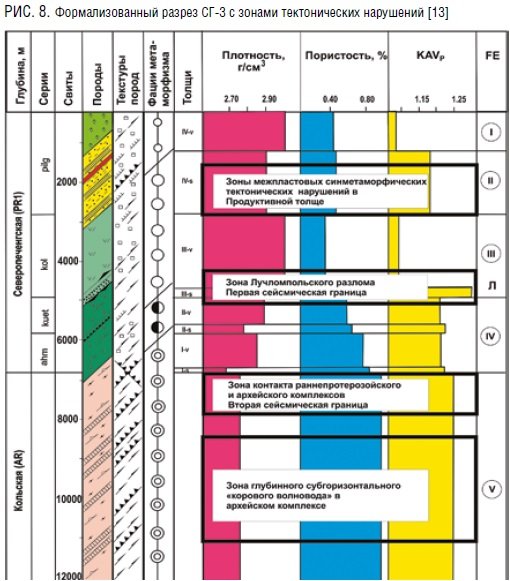

При исследовании образцов керна было установлено, что уплотненные гранитоиды при сейсмологических исследованиях воспринимались геофизиками в качестве более плотных, по сравнению со стандартными породами. Это новая геологическая информация, которая позволяет по-другому интерпретировать данные глубинных геофизических исследований (рис. 8).

Скважина расположена на Северном крыле Печенгской структуры с таким расчетом, чтобы оценить перспективы глубоких горизонтов в отношении медно-никелевого оруденения, пересечь на отметке 4,7 км контакт раннепротерозойских вулканитов с архейскими гнейсами кольской серии, в интервале 7,5-8,5 км вскрыть поверхность Конрада и проникнуть внутрь «базальтового» слоя. Что касается первой задачи, то она была успешно решена. На глубине 1,5-1,7 км в средней части продуктивной толщи скважина обнаружила ранее неизвестное тело никеленосных гипербазитов. Но предположение о наличии на глубине 7,5-8,5 км поверхности Конрада не подтвердилось. Подошва северопеченгской серии была пересечена на отметке 6,8 км и до рекордной глубины в 12 км скважина прошла по гнейсам и амфиболитам кольской серии, т.е. по «гранитному» слою земной коры. Установлено, что гранитоиды на больших глубинах при сейсмологических исследованиях воспринимались геофизиками в качестве более плотных, по сравнению со стандартными породами [9, 10].

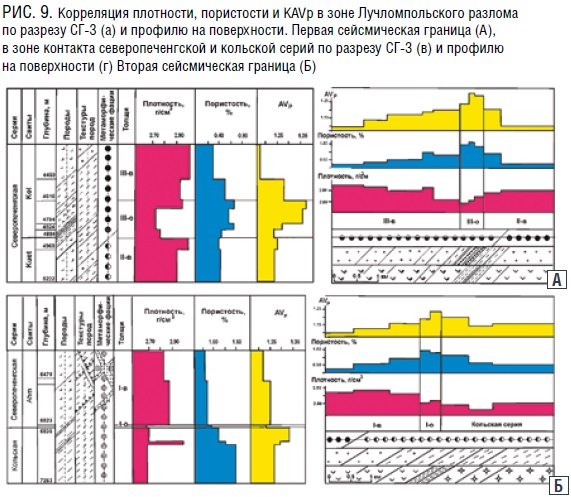

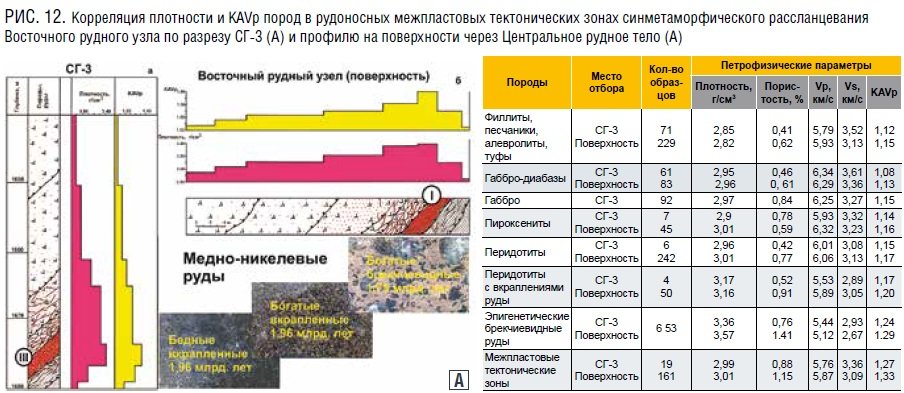

Важную роль в структуре Печенгского рудного поля занимают межпластовые тектонические зоны синметаморфического рассланцевания, которые привели к формированию чешуйчато-блоковых структур. В разрезе СГ-3 и на поверхности выделены четыре тектонических зоны. Значения петрофизических параметров пород в межпластовые тектонические зонах характеризуются наиболее высокой плотностью, пористостью и КАVp (рис. 9).

Высокая плотность объясняется наличием сплошных и брекчиевидных руд в этих зонах, а пористость - тем, что породы интенсивно рассланцованы и раздроблены. При метаморфизме и последующих гидротермально-метасоматических изменениях в межпластовых тектонических зонах происходило формирование низкотемпературной ассоциации минералов (карбонат, хлорит, альбит, актинолит, сульфиды), которые снижали упругие параметры пород. Высокие значения КАVp (1.29-1.32) подтверждают, что породы в этих зонах формировались при интенсивных, пластических деформациях.

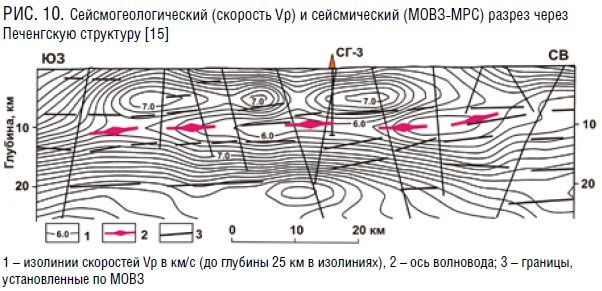

По разрезу СГ-3 были изучены две главные сейсмические границы. Первая - относится к зоне Лучломпольского разлома в интервале 4350-5100 м, которая ранее интерпретировалась как контакт между вулканогенными породами раннепротерозойской северопеченгской серии и архейскими гнейсами кольской серии, а вторая на глубине 6830 м приурочена к зоне контакта северопеченгской и кольской серий архея (рис. 10,а). Структурно-петрофизические исследования, проведенные по образцам керна СГ-3 из этих зон и образцам с поверхности, позволили дать детальную характеристику этих геофизических границ. Сопоставление было проведено по плотности, пористости и анизотропии Vp (КАVp) метаморфических пород.

Зона Лучломпольского разлома (Л) в разрезе СГ-3 охватывает нижнюю часть колосйокской свиты (глубины 4340-5100 м). На отметках 4050-4100 м для массивных метавулканитов, претерпевших зеленокаменные изменения: плотность 3.01 г/см3, пористость 0,30 %, КAVp–1.10 (рис. 11 .а). Для бластокатаклазитов и бластомилонитов наблюдается уменьшение плотности – 2.95 г/см3, увеличение пористости до 0.60 % и КAVp–1.25. Для пород зоны разлома присущи меньшая плотность – 2.75 г/см3 , большие значения пористости – 0.70 % и КAVp до 1.37. По зоне разлома зеленосланцевая фация сменяется эпидот-амфиболитовой. Для подстилающих вулканитов свиты куэтсярви плотность 2.95-3.00 г/см3, пористость – 0.50 %, КАVp–1.25. Главный отличительный признак пород в зоне Лучломпольского разлома - резкая анизотропия, обусловленная рассланцеванием, перекристаллизацией деформированных пород, возникновением в них закономерной пространственной ориентировки. Появление в этих породах высокой анизотропии (КAVp до 1.37), а не пестрота разреза свиты и резкое возрастание степени метаморфизма объясняют с геологических позиций природу первой сейсмической границы.

Зона контакта вулканитов северопеченгской и гнейсов кольской серии (К) также была охарактеризована по разрезу СГ-3 и поверхности (рис. 9, Б). Начиная с отметки 6230 м и до подошвы ахмалахтинской свиты практически все вулканогенные породы превращены в тонкосланцеватые амфиболиты. Для этих амфиболитов характерны плотность 2.82-2.89 г/см3, пористость 0.60-0.80 % и КАVp 1.22-1.25. При переходе в гранитогнейсы кольской серии не наблюдается принципиального изменения типа деформаций пород, как и степени их метаморфизма. Углы наклона: сланцеватости к оси керна по обе стороны контакта оказываются одинаковыми. Ниже контакта среди гранитогнейсов залегают тонкосланцеватые амфиболиты, аналогичные рассланцованным метабазитам ахмалахтинской свиты. Отсюда следует вывод о тектоническом происхождении сланцеватости гранитогнейсов. Для гнейсов и амфиболитов вблизи контакта характерно резкое уменьшение плотности пород 2.75-2.78 г/см3, увеличение пористости до 1.50 % и возрастание значений КAVp до 1.30, но затем его значения уменьшаются до 1.25. Эти данные показывают, что высокая анизотропия протерозойских вулканитов и архейских гнейсов в зоне контакта северопеченгской и кольской серий, возможно, обуславливает наличие здесь второй сейсмической границы.

Вместо «поверхности Конрада» (кровля базальтового слоя) был выявлен субгоризонтальный «коровый волновод», своеобразная зона разуплотнения, перемещение тектонических блоков по этим зонам обеспечило чешуйчато-надвигового строения всего Лапландско-Печенгского блока.

Исследования геологического пространства и скоростей упругих волн в разрезе скважины СГ-3 привели к выводу о наличии волноводов и флюидонасыщенных зон в архейском комплексе пород на больших глубинах [15, 16]. Однако, данные о строении самого волновода были и остаются отрывочными и противоречивыми. В этом плане особенно показательны результаты сопоставления глубинного разреза МОВЗ с сейсмотомографическим разрезом (рис. 10).

Они свидетельствуют о существовании под Печенгской структурой почти горизонтальной зоны пониженных скоростей Vp, осевая поверхность которой пересечена скважиной СГ-3 на глубине около 10 км. Общая мощность зоны волновода составляет порядка 5 км. Верхняя граница волновода прослеживается прерывистой границей обменов, которая одновременно является и подошвой высокоскоростных линзовидных аномалий в верхней части коры. Нижняя граница волновода выражена более устойчивой границей обменов, которая на протяжении всего профиля контролирует положение кровли высокоскоростного слоя.

Петрофизические данные полученные для опорных образцов керна архейских пород и их аналогов с поверхности доказывают, что на глубинах 8.5-11.5 км присутствуют гнейсы со средней Vp - 5.57 км/с и амфиболиты с Vp 6.29 км/с. Именно они создают тот каркас волновода, в котором развиваются более поздние процессы. В качестве возможных причин возникновения волновода можно исключить насыщенность разреза СГ-3 метабазитами и степень мигматизации метаморфических пород, поскольку они не обнаруживает закономерных вариаций по глубине.

Самостоятельным структурным элементом зоны волновода в разрезе скважины СГ-3 являются зоны катаклаза и регрессивного метаморфизма. Существует предположение, что именно они могут являться флюидонасыщенными рефлекторами. Однако петрофизические данные показывают, что регрессивные изменения в гнейсах, амфиболитах и мигматитах приводят к уменьшению плотности, пористости, KАVp и увеличению скоростей Vp и Vs. Следовательно, их также нельзя рассматривать в качестве флюидонасыщенных сейсмических границ [7].

Остается еще одна альтернатива - еще более молодые зоны открытой трещиноватости, заполненные флюидами. В пользу этого предположения свидетельствует продолжение предполагаемого волновода в акваторию шельфа Баренцева моря и однотипная инверсия скоростей S- и P-волн на глубине 8-10 км там и здесь. Отсутствие представительного кернового материала и приборов, которые бы позволили отбирать на больших глубинах пробы флюидов и газов, поступающих из окружающих пород и трещинных зон приводят к предположению, что для зоны волновода характерно наличие открытой трещиноватости.

Результаты структурно-петрологических и петрофизических исследований опорных образцов керна из архейской части разреза Кольской сверхглубокой скважины и их аналогов с поверхности имеют кардинальное значение для характеристики того каркаса, в котором в глубинных зонах континентальной земной коры развивались более поздние процессы, а также проливают свет на постоянно дискутируемый вопрос об аномально высокой пористости и аномально низких скоростях упругих волн на глубоких горизонтах скважины, имеющий прямое отношение к проблеме сейсмических границ и волноводов.

Параметры физико-механических свойств опорных образцов керна и их аналогов с поверхности показывают, что на глубинах 8 – 12 км присутствуют гнейсы и амфиболиты с нормальными для таких пород плотностью (2.71-2.74 и 3.05-3.06 г/см3), скоростями Vp (5.57-5.83 и 6.29-6.50 км/с) и Vs (2.72-3.18 и 3.31-3.45 км/с) волн. Декомпрессия при подъеме образцов керна на поверхность приводит к их разуплотнению, в результате чего пористость может возрасти в два раза. Результаты этих исследований дают основание предполагать, что in situ архейские гнейсы и амфиболиты обладают пористостью 0.5 %.

Установлено, что даже опорные образцы керна СГ-3 испытавшие минимальное техногенное воздействие при бурении алмазным инструментом и релаксации при подъеме на поверхность, а также насыщенные водой, при измерениях, имеют гораздо большую величину KAVp (1.25), чем их аналоги с поверхности (1.15), что не позволяет дать реальную характеристику анизотропии Vp в архейских пород на больших глубинах.

Установлено, что в интервале от 8 до 12 км в архейском комплексе формировались более поздние зоны регрессивного метаморфизма и трещиноватости. Эти зоны, насыщенные флюидами, не могут являться пологими глубинными рефлекторами. Предполагается, что флюидонасыщенные пологие сейсмические границы связаны с наиболее поздними зонами открытой трещиноватости, непосредственно продолжающимися из Балтийского щита в шельф Баренцева моря.

Важную роль в структуре Печенгского рудного поля занимают межпластовые тектонические зоны синметаморфического рассланцевания, которые привели к формированию чешуйчато-блоковых структур [2-5, 9]. В разрезе СГ-3 и на поверхности выделены четыре тектонических зоны. Значения петрофизических параметров пород в межпластовых тектонических зонах характеризуются наиболее высокой плотностью, пористостью и КАVp.

Петрологические исследования керна СГ-3 доказали синхронность среднепротерозойского метаморфизма и чешуйчато-надвиговых перемещений пород. Определение температур метаморфизма по составам сосуществующих минералов и минеральным ассоциациям подтверждает общее повышение интенсивности процесса с глубиной. Средняя температура метаморфизма вулканитов в верхней части разреза СГ-3 - 300° С (пренит-пумпеллиитовая фация), а конец зеленосланцевой фации (4900 м) - 450°С. В интервале эпидот-амфиболитовой фации (4900-6000 м) она составляет 550°С, а в пределах амфиболитовой фации (низы северопеченгской серии и архейская кольская серия) температуры метаморфизма от 550 до 650°С (6000-12000 м). В разрезе не установлено метаморфического перерыва между низами северопеченгской и кольской серий: по минеральным ассоциациям и те, и другие породы отвечают амфиболитовой фации и обладают кристаллически-сланцеватыми текстурами. Это позволяет предполагать, что гранитизация происходила в температурных границах амфиболитовой фации [2, 6, 7, 13].

Не менее интересными и неожиданными оказались непосредственные измерения температуры на больших глубинах. Предполагалось, что в тектонически спокойных районах, к которым относится Балтийский щит, температура с глубиной растет незначительно (примерно 8-10°С на 1 км). Однако реальная температура в скважине на глубине 10 км достигла 180°С, а на глубине около 12 км значения температур достигли 212°С, вместо предполагавшихся 120°С [14]. Была выяснена роль мантийного и радиогенного источников в общем глубинном потоке тепла.

Рудная минерализация в разрезе Кольской сверхглубокой скважины

Изучение СГ-3 показало присутствие рудной минерализации в древней континентальной земной коре на всем интервале в 12 км (рис. 11). В зависимости от сочетаний рудных элементов, форм их нахождения и минеральных парагенезисов в разрезе выделены шесть основных типов рудной минерализации: 1) сульфидная медно-никелевая и платинометальная, 2) сульфидная железная, 3) оксидная железная, 4) оксидная железо-титановая, 5) сульфидная медно-цинковая и 6) золото-серебряная. Первые четыре типа сопоставимы с оруденением в протерозойской Печенгской структуре и ее архейском обрамлении по минеральному составу, характеру вмещающих пород и генезису.

Возможно, это связано с повышенной тектонической активностью в глубинных горизонтах земной коры. В зонах циркуляции подземных вод, зафиксированных на больших глубинах (6,5-11,5 км и более), происходило отложение низкотемпературной гидротермальной минерализации (медной, медно-цинковой, никелевой).

В разрезе медно-никелевое оруденение приурочено к измененным перидотитам и филлитам и представляет ранее неизвестную зону в средней части продуктивной толщи. По структурно-текстурным особенностям и минеральному составу медно-никелевое оруденение СГ-3 сходно с детально изученными главными промышленными типами сульфидных медно-никелевых руд Печенги, что свидетельствует об их одинаковом генезисе и большой выдержанности по падению. Источником оруденения явились интрузивы ультраосновных пород. Первично-магматические структуры сульфидно-силикатных срастаний сохранились лишь в убого вкрапленных рудах. Метаморфизм вызвал перекристаллизацию и переотложение рудных минералов, проявившееся в вкрапленных рудах в перидотитах и брекчиевидных и прожилково-вкрапленных рудах.

Результаты структурно-петрофизических исследований скважины СГ-3 и Восточного рудного узла [15] показывает, Значения петрофизических параметров пород в межпластовые тектонические зонах характеризуются наиболее высокой плотностью, пористостью, значениями параметра Vp/Vs и KАVp и меньшими - модулей упругости. Высокая плотность объясняется наличием массивных и брекчиевидных руд в этих зонах, а пористость - тем, что породы интенсивно рассланцованы и раздроблены. При метаморфизме и последующих гидротермально-метасоматических изменениях в межпластовых тектонических зонах происходило формирование низкотемпературной ассоциации минералов (карбонат, хлорит, альбит, актинолит, сульфиды), которые снижали упругие параметры пород. Высокие значения KАVp (1,29-1,32) подтверждают, что породы в этих зонах формировались при интенсивных, пластических деформациях.

Богатые брекчиевидные руды, судя по их высокой анизотропии, являются составной частью межпластовых тектонических зон. Однако происхождение их продолжает оставаться предметом дискуссии. Наиболее важным аргументом в пользу эпигенетического происхождения богатых брекчиевидных руд является их связь с зонами дислокационного метаморфизма, занимающими определенное положение в общей вертикальной метаморфической зональности протерозоя, тесные срастания сульфидных минералов с силикатами в рассланцованных метаультрабазитах и метаосадочных породах, в то время как сульфидные минералы первично-магматических вкрапленных руд интенсивно замещаются гидросиликатами, и наконец, контрастное обогащение сульфидов тяжелым изотопом серы по мере перехода от вкрапленных руд в перидотитах к брекчиевидным рудам на контакте рассланцованных перидотитов и филлитов [2].

В кольской серии скважина пересекла железистые кварциты, железо-титановые руды в метабазитах и мусковитоносные пегматиты. На глубинах от 6 до 11 км в низах северопеченгской серии и в кольской серии скважина вскрыла гидротермальную сульфидную минерализацию, приуроченную к зонам трещиноватости и регрессивного метаморфизма амфиболитов и гнейсов. Наряду с рассеянной вкрапленностью сульфидов для этих зон характерно присутствие сульфидов в составе хлорит-карбонат-кварцевых прожилков, сходных по своему облику и составу с прожилками месторождений «близповерхностного» типа, в том числе медно-порфирового.

Одним из неожиданных результатов проходки Кольской сверхглубокой скважины явилось обнаружение в интервале 6-12 км зон дробления, трещиноватости и регрессивного дислокационного метаморфизма. Тектоническая природа зон регрессивного метаморфизма доказывается морфологическими признаками минерализованных трещин, а также перемещениями по типу сдвига разновозрастных жилок разного состава. Минералы амфиболитов и гнейсов в таких зонах замещаются хлоритом, актинолитом, эпидотом, карбонатом. Изредка в этих зонах проявляются пренит и пумпеллиит. Эти же минералы выполняют жилки и цемент микробрекчий. Следовательно, регрессивные изменения отвечают зеленосланцевой и пренит-пумпеллиитовой фациям.

Наиболее распространенными рудными минералами сульфидной минерализации являются пирротин, пирит и халькопирит, ассоциирующие в прожилках с кварцем, карбонатом, хлоритом, пренитом, эпидотом и другими жильными минералами. Более редкие рудные минералы представлены сфалеритом, галенитом, борнитом, молибденитом, аргентопентландитом, зигенитом.

Минерализация установлена в зонах регрессивного дислокационного метаморфизма в интервале 6,2-12 км. Наряду с рассеянной вкрапленностью наиболее широко распространенных сульфидов - пирротина, пирита и халькопирита - она представлена хлорит-карбонат-кварцевыми прожилками, в которых наблюдаются более редкие и более разнообразные по составу сульфиды - сфалерит, галенит, борнит, молибденит, аргентопентландит, зигенит. В прожилках в метабазитах печенгской серии на глубине 6380 м аргентопентландита, образующего мелкие выделения в и реже в пирротине в ассоциации с пентландитом и сфалеритом. Состав аргентопентландита, по данным микрорентгеноспектрального анализа, %: Fe 32,9; Ni 20,7; Ag 13,8; S 32,0; сумма 100,4. Его присутствие свидетельствует об эпигенетическом происхождении гидротермальной сульфидной минерализации.

Температуры образования гидротермальной сульфидной минерализации оценивались по распределению кобальта в срастаниях пирротина и пирита. Значения температур, вычисленные по коэффициенту распределения кобальта в этих сульфидах, в основном укладываются в интервале 184- 323° С, т. е. они существенно более низкие, чем температуры, характерные для амфиболитовой фации метаморфизма вмещающих пород.

Неожиданным результатом изучения СГ-3 стало открытие повышенных содержаний золота в интервале 9500-11000 м сложенном амфиболитами и гнейсами архейского возраста (2.6-2.8 млрд. лет), метаморфизованными в условиях амфиболитовой фации при 500-650 °C и 3.5-6 кбар [8]. Оно было обнаружено с помощью нейтронно-активационного анализа, и подтверждено результатами минераграфических исследований. В интервале 410 м содержания золота превышают 0.1 г/т, а местами достигают 1-6.7 г/т. В шлифах из керна обнаружены мельчайшие выделения самородного золота представленного (размером до 10 мкм) чешуйками и зернами неправильной формы в биотите, роговой обманке, плагиоклазе [3]. Иногда чешуйки золота располагаются по спайности биотита. Золото не образует срастаний с другими рудными минералами и содержит до 26 % серебра.

Золотое оруденение обнаружено с помощью нейтронно-активационного анализа (ВНИИЯГГ) и подтверждено результатами минераграфических исследований (ИГЕМ). На расстоянии 410 м содержания золота превышают 0,1 г/т, а местами достигают 1-6,7 г/т. В шлифах из керна обнаружены мельчайшие выделения самородного золота и представленного мелкими (до 10 мкм) чешуйками и зернами неправильной формы в биотите, роговой обманке, плагиоклазе.

Верхняя граница золотоносного интервала совпадает с крупным разломом (9500-9700 м), который проявлен в керне скважины резким переходом от пологозалегающих биотит-амфиболитовых гнейсов к крутопадающим железистым кварцитам, горнблендитам, тальк-тремолит-флогопитовым сланцам и дайкообразному телу среднепротерозойских порфировидных гранитов лицко-арагубского комплекса (1.76 млрд. лет) (рис. 13, А). Золотая минерализация пространственно совпадает с зонами регрессивных изменений, что говорит о ее структурном контроле [15]. Детальные минералогические исследования проводилось в ИГЕМ РАН с помощью сканирующей аналитической электронной микроскопии (СЭМ) (микроскоп JSM-5610LV + ЭДС INCA-450). Поиск золотосодержащих включений проводился в режиме отраженных электронов.