Добыча газа на месторождениях, перешедших на заключительную стадию, сопровождается появлением факторов, негативно влияющих на технологические и экономические показатели разработки. Падение пластового давления приводит к снижению дебитов скважин и постепенному их выбытию вследствие остановки. Дополнительные осложнения вызывает поступление пластовой воды, приводящее к самозадавливанию низкодебитных скважин и росту потерь давления в газосборной системе (ГСС). Для поддержания уровней добычи и достижения плановых значений коэффициента извлечения газа (КИГ) необходимо снижать устьевые давления на скважинах. На поздних стадиях разработки для этого обычно требуется проводить реконструкцию дожимной компрессорной станции (ДКС). В последнее время появилась альтернатива централизованной системе компримирования газа в виде мобильных компрессорных установок (МКУ), устанавливаемых непосредственно на кустовых площадках (КП) добывающих скважин [1, 5]. Они позволяют реализовать систему распределенного компримирования и избежать дорогостоящей реконструкции ДКС. К несомненным достоинствам этого метода следует отнести возможность локального снижения давления только на тех КП, где присутствуют скважины, нуждающиеся в этом, а также более высокой энергетической эффективностью по сравнению с централизованной системой компримирования на некоторых режимах добычи [1]. Переход ряда крупных газовых месторождений России на стадию завершающей добычи способствовал началу внедрения МКУ для продления добычи низконапорного газа. Так, на Вынгапуровском месторождении газа в 2007 г. были проведены опытно-промышленные испытания, показавшие технологическую эффективность метода в задаче поддержания параметров добычи и продления периода эксплуатации месторождения [2], после чего на кустовых площадках было установлено 7 шт. МКУ. Опыт Вынгапуровского месторождения был использован на Ямбургском месторождении газа. Технико-экономический анализ различных вариантов установки МКУ с одновременной реконструкцией ГСС подтвердил положительный эффект от применения технологии распределенного компримирования [4]. Поэтому в период с 2019 г. по 2021 г. на месторождении было установлено более двух десятков МКУ.

Однако наряду с достоинствами существуют и недостатки метода, связанные с нестабильностью состава продукции скважин, повышением требований к надежности компрессорных аппаратов МКУ при работе с газом, не прошедшим полный цикл очистки и осушки. Немаловажным фактором выступает экономическая рентабельность распределенного компримирования. В первую очередь она определяется соотношением стоимости оборудования со стоимостью дополнительно добытого газа, которая напрямую зависит от увеличения продолжительности периода работы скважин при использовании МКУ. Установка МКУ не предотвращает риск самозадавливания скважин. Использование МКУ для снижения устьевых давлений способно лишь на некоторое время вывести скважины из области самозадавливания. Поскольку поступление пластовой воды типично для значительного числа месторождений газа на поздних стадиях разработки, вопрос технологической и экономической эффективности распределенного компримирования на обводненных залежах представляется весьма актуальным. В работе проведено исследование влияния параметров работы МКУ и места их установки на величину дополнительной добычи газа и экономической рентабельности. Исследование проводилось на примере реального месторождения Х, добыча на котором ведется из истощенной залежи газа с высоким содержанием пластовой воды в продукции скважин.

Методика оценки эффективности МКУ

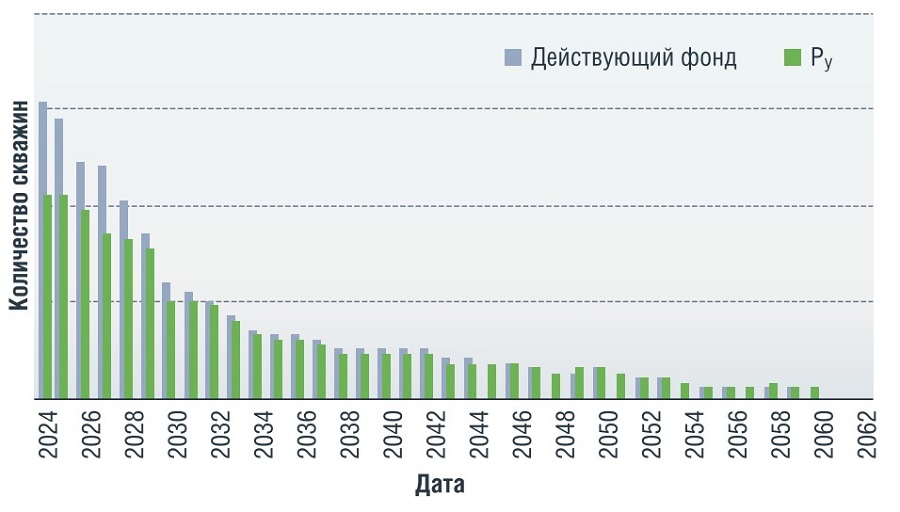

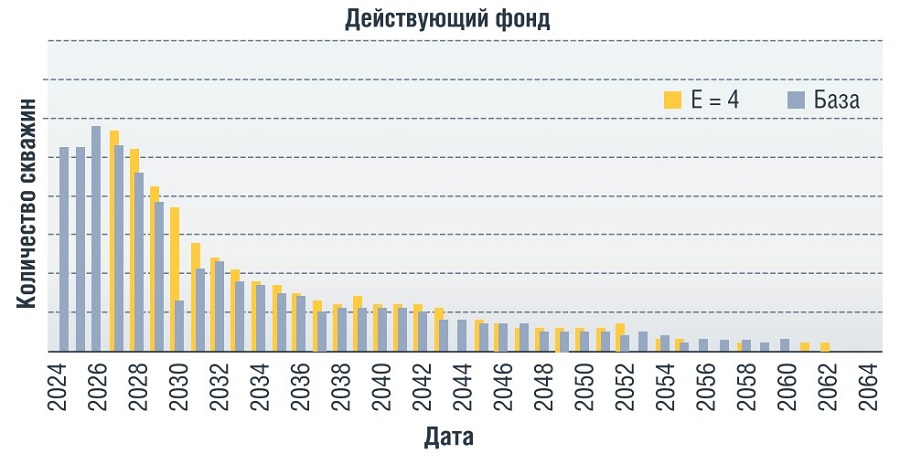

Оценка эффективности технологии распределенного компримирования проводилась методами гидродинамического моделирования на интегрированной гидродинамической модели месторождения Х. Месторождение Х содержит залежь сеноманского газа и находится на завершающем этапе разработки в стадии падающей добычи. Выработанность запасов приближается к 70 %. Действующий фонд составляет около 60 скважин. Большинство из них работают без ограничений по диаметрам штуцеров. Устьевое давление при этом определяется давлением в ГСС. При гидродинамическом моделировании такая работа скважин соответствует режиму ограничения устьевого давления, которое автоматически задается равным давлению в точке присоединения к ГСС. На рис. 1 приведен график динамики количества подобных скважин среди действующего фонда.

РИСУНОК 1. Прогнозирование динамики количества скважин, работающих с ограничением по устьевому давлению (Ру)

В качестве верхнего ограничения по добыче газа выступает предельная депрессия, которая для сеноманской залежи равна 3–5 Бар. Содержание воды в добываемой продукции находится в диапазоне от 1,38*10-11 м3/м3 до 2,11*10-4 м3/м3. Граница области самозадавливания скважин при моделировании определялась по критерию Фруда [3].

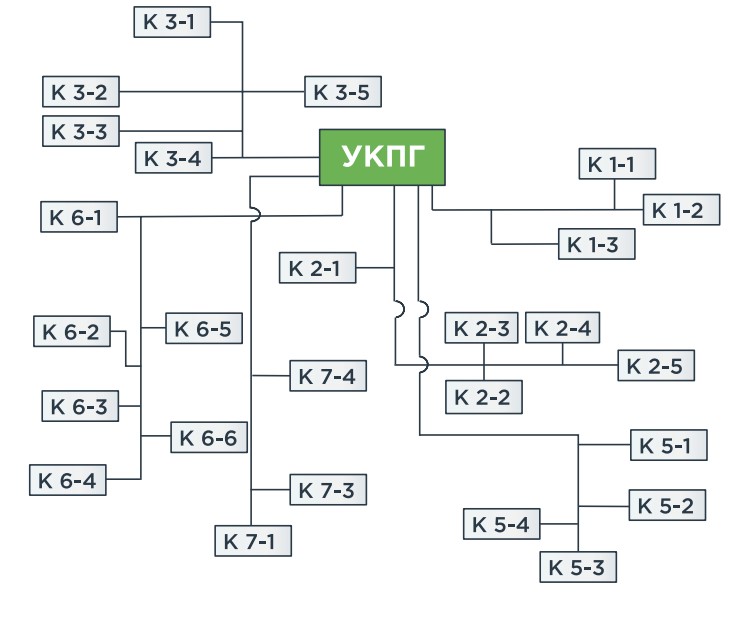

РИСУНОК 2. Газосборная система месторождения Х

Она состоит из шести независимых коллекторов, подключенных к установке комплексной подготовки газа (УКПГ). К каждому коллектору подключено от 3 до 6 КП. Добыча газа осложняется поступлением пластовой воды, что приводит к росту водогазового фактора (ВГФ) добываемой продукции. Это, в свою очередь, ведет к снижению дебитов газа и самозадавливанию малодебитных скважин.

Вследствие этих причин в период до 2029 года ожидается сокращение действующего фонда скважин на 50 % (см. рис. 1). Снижение устьевых давлений на скважинах, необходимое для поддержания уровней добычи, при централизованном компримировании требует повышения степени сжатия газа на ДКС. Компрессорные аппараты ДКС на месторождении Х в настоящее время работают с предельно допустимой степенью сжатия (на границе помпажного режима), и требуемое ее повышение может быть достигнуто реконструкцией ДКС: заменой сменной проточной части (СПЧ) компрессорных аппаратов или установкой дополнительных компрессоров. Высокая стоимость капитальных затрат на реконструкцию ДКС делает актуальным анализ технологической и экономической эффективности альтернативной системы распределенного компримирования. Для решения этой задачи необходимо определить места установки МКУ и режимы их работы, включая степени сжатия, и оценить достигаемую при этом технико-экономическую эффективность. Решение этой комплексной задачи проводилось последовательно.

На первом этапе был определен перечень кустов-кандидатов на установку МКУ и проведено моделирование работы месторождения с «установленными» на всех кустах-кандидатах МКУ при различных степенях сжатия в диапазоне от 2 до 6. Куст газовых скважин (КГС) признавался кандидатом на установку МКУ при условии наличия на нем скважин, работающих без ограничений по диаметрам штуцеров, т.е скважин, работающих с ограничением по устьевому давлению. Скважины, работающие при малых диаметрах регулирующего штуцера, имеют запас по снижению устьевого давления за счет увеличения диаметра штуцера и не нуждаются в МКУ. Общее количество всех кустов-кандидатов составило 23 ед.: на 1-м коллекторе три куста-кандидата, на 2-м и 3-м коллекторах по 5 кустов-кандидатов, на 5-м коллекторе четыре куста-кандидата, на 6-м коллекторе 6 кустов-кандидатов. Влияние МКУ при моделировании заключалось в допустимом уменьшении устьевого давления относительно линейного (на выходе из МКУ в ГСС). Наличие ограничения на предельную депрессию на забое скважин, которая не превышает 3–5 Бар, существенно ограничивает допустимую степень сжатия МКУ, делая ее динамически меняющейся в ходе добычи. С технической стороны это соответствует автоматическому управлению степенью сжатия и производительностью компрессора МКУ. Заявленная величина степени сжатия МКУ выступала в качестве верхнего предела при моделировании. Контроль степени сжатия позволил определить продолжительность потребности куста-кандидата в компримировании. Период работы скважин-кандидатов завершался при их остановке. Причиной остановки (выбытия) скважин было снижение дебита газа ниже предельного уровня, обеспечивающего вынос воды либо его снижение ниже экономически рентабельного уровня добычи. Предельный уровень дебита для выноса воды динамически пересчитывался исходя из условий на забое. Эффективность применения МКУ оценивалась по дополнительной добыче газа с каждого куста за период с 2027 г. до конца разработки (2070 г.).

На втором этапе определялись наиболее эффективные варианты установки МКУ. Проводилось многовариантное моделирование с установкой МКУ только на кустах- кандидатах, показавших наилучшую технологическую эффективность на втором этапе.

На третьем этапе проводился экономический анализ наилучших по дополнительной добыче вариантов размещения МКУ.

Результаты

1 этап. Технологическая эффективность

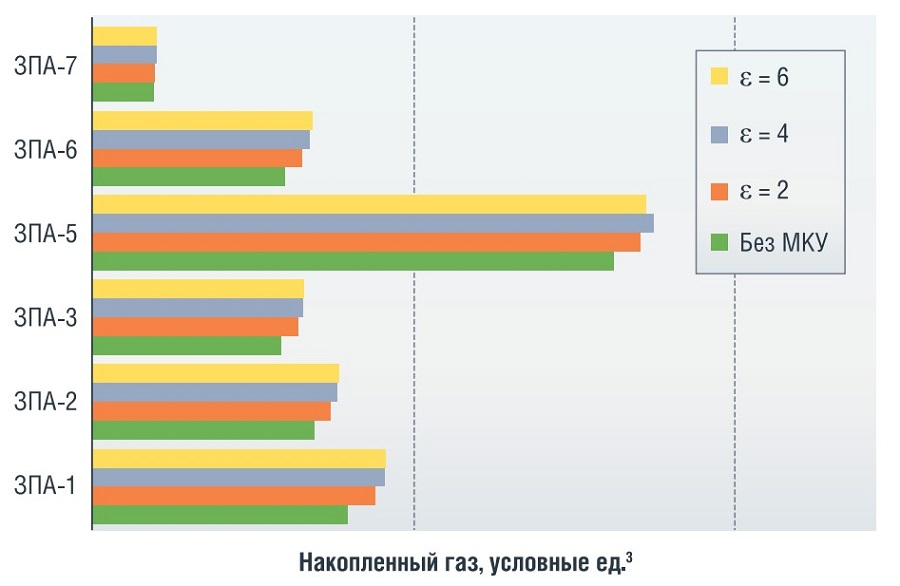

Моделирование на первом этапе показало (см. рисунок 3), что повышение предельной степени сжатия МКУ выше 4 не приводит к значимому росту накопленной добычи, а в ряде случаев дает обратный эффект, связанный с взаимным влиянием одних кустов на работу соседних кустов через ГСС. Повышение дебита скважин на одной КП приводит к увеличению потерь давления на всех участках ГСС, расположенных ниже по потоку, а значит, отрицательно скажется на работе скважин, подключенных к этим участкам. Наиболее оптимальной для месторождения Х была определена степень сжатия ԑ = 4.

Моделирование на первом этапе показало (см. рисунок 3), что повышение предельной степени сжатия МКУ выше 4 не приводит к значимому росту накопленной добычи, а в ряде случаев дает обратный эффект, связанный с взаимным влиянием одних кустов на работу соседних кустов через ГСС. Повышение дебита скважин на одной КП приводит к увеличению потерь давления на всех участках ГСС, расположенных ниже по потоку, а значит, отрицательно скажется на работе скважин, подключенных к этим участкам. Наиболее оптимальной для месторождения Х была определена степень сжатия ԑ = 4.

РИСУНОК 3. Зависимость накопленной добычи газа по коллекторам от степени сжатия на МКУ. Степень сжатия ԑ= 2; 4; 6

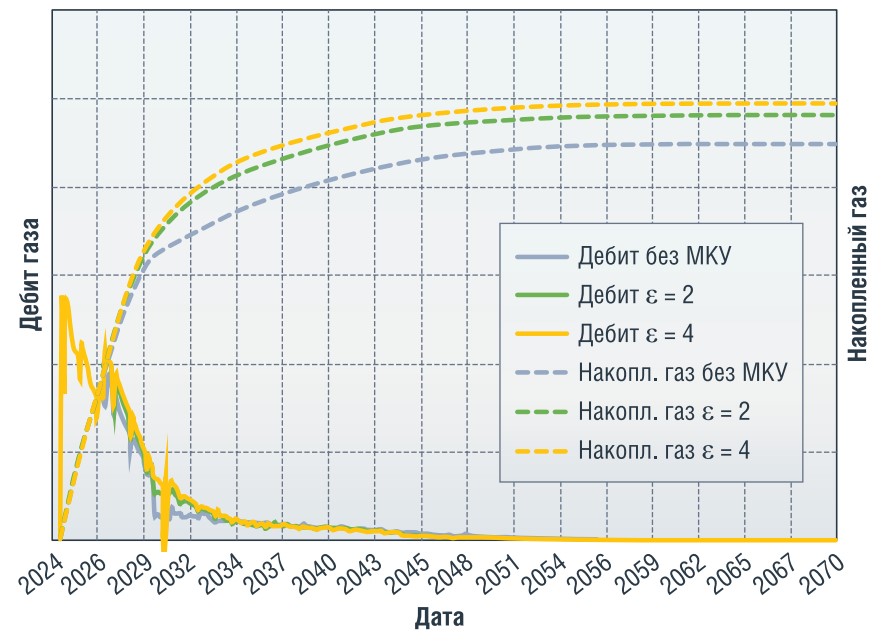

Прирост накопленной добычи газа за период моделирования по сравнению с базовым вариантом при ԑ = 4 составил 10 % (см. рисунок 4). Вариант установки МКУ на всех кустах-кандидатах с ԑ = 4 в дальнейшем будет обозначаться как «вариант 0».

РИСУНОК 4. Общая эффективность применения системы распределенного компримирования при различных степенях сжатия

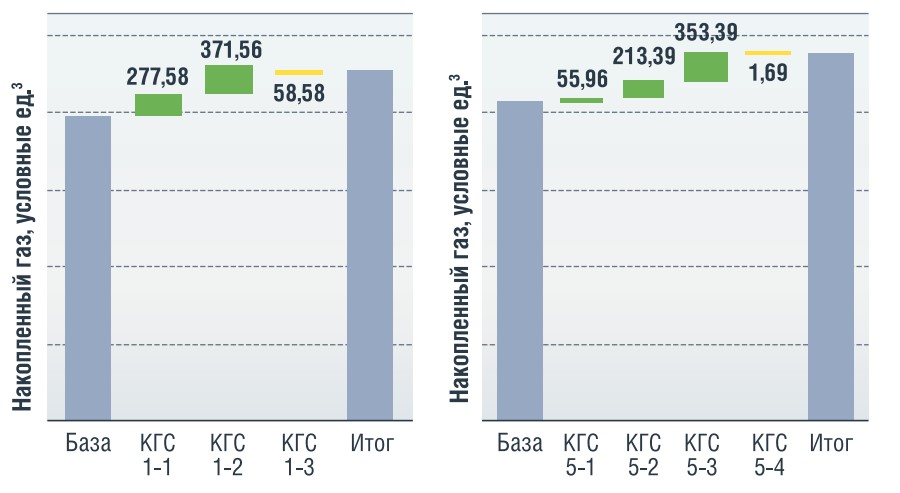

При этом достигнутая технологическая эффективность использования МКУ на отдельных кустах отличалась по причине различного количества скважин, различной продолжительности их работы и влияния ГСС. Наибольшая дополнительная добыча была получена на коллекторах ЗПА-5 и ЗПА-1, к которым подключено четыре куста-кандидата с десятью скважинами и три куста-кандидата с восемью скважинами соответственно. На рисунке 5 приведены графики дополнительной добыча газа при степени сжатия ԑ = 4 для отдельных кустов коллекторов ЗПА-1, ЗПА-5.

РИСУНОК 5. Дополнительная добыча газа на кустах коллекторов ЗПА-1 (слева) и ЗПА-5 (справа). Степень сжатия МКУ ԑ = 4

Как следует из рис. 5, дополнительная добыча газа на КГС 1-2 и КГС 5-3 в результате установки МКУ оказалась самой высокой, несмотря на меньшее количество скважин (по 2 ед.), чем на других КГС 1-1, КГС 5-1, КГС 5-2 (по 3 ед.). Можно отметить, что для КГС 1-3, КГС 5-4 наблюдается снижение накопленной добычи по сравнению с базовым вариантом. Причины этого связаны с быстрой остановкой скважин вследствие прихода воды в период работы МКУ, отрицательным влиянием соседних МКУ и малым объемом дренируемых запасов.

В целом рассчитанная удельная эффективность установки МКУ для большинства кустов-кандидатов оказалась невысокой и составила в среднем по месторождению 100 у.е.3 дополнительно добытого газа в расчете на одну МКУ (при максимальной добыче 371,6 у.е.3 на КГС 1-2). Основной причиной низкой эффективности стало ограничение по депрессии, ограничивавшее дебит скважин и снижавшее продолжительность эффекта от внедрения МКУ. Поскольку обводнение скважин продолжалось и после установки МКУ, то это приводило к самозадавливанию и остановке скважин, хотя и в более поздние сроки по сравнению с работой скважин без МКУ. Продолжительность периода дополнительной работы скважин при этом не превышала 1–1,5 года. На этом фоне скважины, работающие в условиях отсутствия пластовой воды (без самозадавливания) при включении МКУ стабилизировали дебит газа (в соответствии с предельной депрессией). Большая продолжительность периода работы таких скважин обеспечивала более существенную величину дополнительной добычи газа по сравнению с обводняющимися скважинами. После остановки скважин-кандидатов потребность в МКУ на КП отпадает. На рисунке 6 приведена динамика количества действующих скважин в базовом варианте без МКУ в сравнении с вариантом использования МКУ со степенью сжатия 4. Как следует из рисунков 4 и 6, использование МКУ, даже при наличии ограничений по депрессии и при наличии пластовой воды на большинстве скважин, увеличивает продолжительность работы скважин и повышает конечный КИГ.

РИСУНОК 6. Динамика количества действующих скважин в базовом варианте без МКУ в сравнении с вариантом использования МКУ при степени сжатия Е=4

2 этап. Оптимизация установки МКУ

На втором этапе было проведено моделирование добычи с применением МКУ только на наиболее эффективных кустах-кандидатах. Было оставлено по одному-два куста-кандидата на установку МКУ для каждого коллектора. При выборочной установке МКУ ухудшаются условия работы кустов коллектора, не оборудованных МКУ, что снижает общую эффективность применения метода. Это происходит вследствие роста потерь на трение в ГСС при повышении объема газа, добываемого с кустов, оборудованных МКУ. Поэтому для оценки эффективности технологии распределенного компримирования при расчете дополнительной добычи газа от включения МКУ на отдельных кустах следует оценивать прирост добычи по коллектору в целом. Конфигурации расстановки МКУ для наиболее эффективных вариантов приведены в таблице 1. Вариант 0 (МКУ на всех кустах) приведен для сравнения удельной эффективности. Для всех вариантов степень сжатия ԑ = 4.

ТАБЛИЦА 1. Варианты включения МКУ на отдельных кустах

Технологическая эффективность рассчитанных вариантов по дополнительной добыче приведена в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2. Дополнительная добыча газа по вариантам включения МКУ

Наибольшую эффективность по удельной добыче показал вариант 2 с размещением по одной МКУ на каждом коллекторе. Средняя удельная дополнительная добыча при этом составила 149,7 у.е.3 газа на 1 МКУ.

3 этап. Экономическая эффективность

Оценка экономической эффективности МКУ проводилась в рамках экономической модели предприятия на основании технико-коммерческих предложений от заводов-изготовителей. В качестве оптимального по техническим параметрам был принят вариант винтового компрессора с приводом от газопоршневого двигателя. Предварительный теоретический расчет экономической эффективности использования МКУ показал, что вариант, при котором МКУ обеспечивает простую стабилизацию или некоторое увеличение дебита длительно работающих скважин, проигрывает базовому варианту по величине NPV. Даже прирост дебита газа при применении МКУ на 40 % по сравнению с базовым вариантом без МКУ оставляет проект в отрицательной зоне. Причина этого кроется в высокой стоимости МКУ при текущих ценах на газ. Более оптимистичным выглядит вариант использования МКУ в качестве инструмента стабилизации дебита и продления работы останавливающихся скважин. Период окупаемости при этом составляет 1–2 года при стабилизированных дебитах скважин 350–500 тыс. м3 газа /сут. На рисунке 7 приведены зависимости NPV от времени при использовании одной МКУ для случаев производительности 350 и 500 тыс. м3 газа /сут.

Оценка экономической эффективности МКУ проводилась в рамках экономической модели предприятия на основании технико-коммерческих предложений от заводов-изготовителей. В качестве оптимального по техническим параметрам был принят вариант винтового компрессора с приводом от газопоршневого двигателя. Предварительный теоретический расчет экономической эффективности использования МКУ показал, что вариант, при котором МКУ обеспечивает простую стабилизацию или некоторое увеличение дебита длительно работающих скважин, проигрывает базовому варианту по величине NPV. Даже прирост дебита газа при применении МКУ на 40 % по сравнению с базовым вариантом без МКУ оставляет проект в отрицательной зоне. Причина этого кроется в высокой стоимости МКУ при текущих ценах на газ. Более оптимистичным выглядит вариант использования МКУ в качестве инструмента стабилизации дебита и продления работы останавливающихся скважин. Период окупаемости при этом составляет 1–2 года при стабилизированных дебитах скважин 350–500 тыс. м3 газа /сут. На рисунке 7 приведены зависимости NPV от времени при использовании одной МКУ для случаев производительности 350 и 500 тыс. м3 газа /сут.

РИСУНОК 7. Динамика изменения NPV при использовании одной МКУ для производительностей по газу 350 и 500 тыс. м3 /сут

Как следует из рис. 7, продление периода работы скважин с дебитом 350 тыс. м3 газа /сут более чем на два года (период окупаемости) делает использование МКУ экономически оправданным. При моделировании работы МКУ в условиях реального месторождения Х с учетом падения пластового давления, поступления воды, нестабильной работы скважин все рассмотренные выше варианты размещения МКУ показали отрицательный экономический результат по сравнению с базовым. Основная причина этого кроется в недостаточном количестве дополнительно добытого газа в сочетании с высокой стоимостью МКУ. Как было отмечено выше, для достижения положительных экономических показателей при использовании МКУ требуется обеспечить продолжительную работу (не менее двух лет) каждой установки в режиме компримирования с расходом по газу, близким к максимальному. Это потребует периодического переноса МКУ с одного объекта месторождения на другой. Мобильность исполнения делает подобные перемещения реализуемыми. Период эксплуатации МКУ согласно техническому паспорту составляет 20 лет, что позволяет достичь значительного экономического эффекта.

Выводы

Использование МКУ на кустах газовых скважин позволяет продлить период работы малодебитных и самозадавливающихся скважин и тем самым увеличить КИГ. Наличие ограничений по предельной депрессии на пласт значительно уменьшает эффективность применения МКУ, что особенно сказывается на месторождениях, где добыча газа осложнена поступлением пластовой воды в скважины. Установка МКУ на кустах скважин, имеющих высокие темпы роста ВГФ, отодвигает момент самозадавливания на 1–1,5 года. Ввод МКУ на отдельных КГС способен понизить добычу газа на смежных КГС, что следует учитывать при оценке эффективности применения МКУ.Наибольшая экономическая эффективность МКУ наблюдается при выводе скважин из области самозадавливания и продлении периода работы низкодебитных скважин. Повышение дебита стабильно работающих скважин при использовании МКУ выступает лишь как дополнительный фактор, повышающий экономическую эффективность технологии распределенного компримирования. Экономически выгодным по показателю NPV является использование МКУ в режиме максимальной загрузки на всем протяжении работы, что требует периодической перестановки МКУ на новые кусты-кандидаты, способные поддерживать требуемые уровни добычи после вывода скважин из области самозадавливания.

Литература

1. Воронцов М.А. Перспективы применения распределенного компримирования в промысловых системах добычи газа / Воронцов М.А., Ротов А.А., Марущенко И.В., Лаптев Е.В. // Вести газовой науки. – 2014. – № 4 (20). – С. 164–173.

3. Кирсанов, С.А. Эмпирическая гидродинамическая модель вертикальных газожидкостных потоков в газовых скважинах на поздней стадии разработки месторождений / Кирсанов С.А., Гордеев В.Н., Николаев О.В. [и др.] // Газовая промышленность. – 2017. – № 4 (751) – С. 50–55.

4. Минликаев В.З. Применение мобильных компрессорных установок на завершающей стадии разработки газовых залежей / Минликаев В.З. [и др.] // Газовая промышленность. – 2015. – № 1. – С. 15–17.

5. Мобильные компрессорные установки: Второе дыхание для истощенных месторождений газа