Ключевые слова: правила безопасности, правила ведения работ, плотность, буровой раствор, ограничение репрессии, загрязнение продуктивного пласта, горизонтальная скважина, перфорация, гидравлический разрыв.

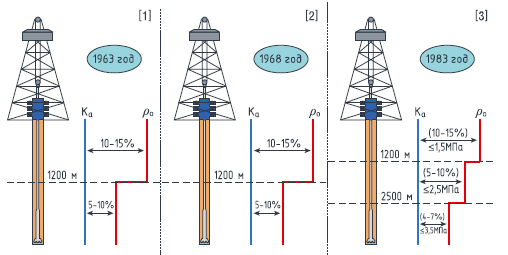

Задокументированная нормативная база, предъявляющая требования к применению буровых растворов, прошла длинный и извилистый путь развития, начиная с момента ее формирования в середине двадцатого века до наших дней [1–8].

Правила должны соответствовать промышленным вызовам своего времени, быть актуальными и уместными для достижения производственной безопасности и полного использования энергии недр. Однако поскольку каждая новая редакция Правил выходит в свет без официальных комментариев и пояснений от авторов относительно привнесенных изменений, трудно понять верность узаконенного на годы вперед вектора развития.

Первым проблему отсутствия ограничения репрессии со стороны Правил [2] и, как следствие, низкого качества вскрытия продуктивных пластов затронул выдающийся ученый, профессор Московского нефтяного института, участник Великой Отечественной войны Е.М. Соловьев [9], и уже в их третьем издании [3] был введен лимит на разность давлений.

И сегодня в научных кругах не утихают споры касательно целесообразности упразднения нормы по ограничению абсолютного значения репрессии на горизонты, перекрываемые стволом скважины, в последних приказах Ростехнадзора [7, 8]. Одна из важнейших технологических характеристик – плотность бурового раствора – теперь рассчитывается инженером-проектировщиком лишь из соображений недопущения проявления, обеспечения устойчивости стенки скважины, а также исключения возможности поглощения или гидроразрыва горных пород в интервале совместимых условий бурения.

Чтобы оценить правильность случившегося, необходимо проследить историю Правил в контексте уровня зрелости техники и технологии бурении на год их издания (рис. 1)

Первые два издания технических Правил [1–2] были идентичны в части проектных решений по выбору плотности бурового раствора и предусматривали большой диапазон соотношения относительной плотности промывочной жидкости и коэффициента аномальности пластового давления : для глубин до 1200 м – ; иначе – . При этом не оговаривалась возможность отклонения от допустимого соотношения в нижнюю сторону при поглощении или вскрытии продуктивного пласта на равновесии (технология тогда не применялась), а кроме того, документы не регламентировали верхний предел, обусловленный давлением поглощения или гидроразрыва, при выборе плотности раствора.

Пусть растворы на углеводородной основе локально и начали применяться начиная с 1955 года по инициативе профессора К.Ф. Жигача [10], но вскрытие продуктивных пластов на подавляющем числе скважин велось на растворах на водной основе, в частности на глинистых растворах, серьезно снижающих относительную продуктивность коллектора. В этом смысле было необходимо на законодательном уровне сдерживать разность давлений.

Уже затронутое третье издание Правил [3] стало первым самым подробным и допускало бурение при отрицательном дифференциальном давлении, а также предполагало три диапазона с абсолютным ограничением репрессии, если разрез не сложен неустойчивыми породами: до 1200 м – (не более 1,5 МПа), до 2500 м – (не более 2,5 МПа), более 2500 м – (не более 3,5 МПа). Но, например, соотношение 1,15 при абсолютном ограничении в 1,5 МПа недостижимо, поскольку при не выполняется неравенство: МПа, поэтому, хотя абсолютный предел и был введен, он плохо согласовался с рекомендованным .

Первое постановление Госгортехнадзора России [4] исключительно косвенно для устойчивых пород указывало на плотность бурового раствора через минимальную репрессию, к которой при глубинах от 1000 м добавлялась величина , учитывающая колебания гидростатического давления, где для диаметра ствола скважины не более 215,9 мм, иначе . Впервые было прописано, что забойное давление не должно превышать или давление поглощения, или гидроразрыва, в отдельных случаях, как и ранее, разрешалось бурить на депрессии.

Постановление Госгортехнадзора России от 1998 года [5] ознаменовало, по сути, всецелое возвращение к нормам 1983 года [3].

К началу двадцатого века на территории России пробурено порядка тысячи скважин с горизонтальным окончанием, которые произвели настоящую революцию в практике и теории нефтедобычи [11], заставив по-новому взглянуть на растворы на углеводородной основе. Тем не менее их доля в общем объеме бурения по стране все еще невелика.

В постановлении 2003 года [6] разрез делился на два интервала: до 1200 м минимальная репрессия должна составлять 10 % (не более 1,5 МПа), иначе 5 % (не более 2,5–3 МПа), а кроме того, как и раньше, разрешалось предусматривать проектом большую плотность раствора в неустойчивых породах и бурить на равновесии или депрессии.

Приказы Ростехнадзора [7, 8] дублировали требования безопасности к применению промывочных жидкостей из постановления 2003 года [6] за исключением абсолютного ограничения противодавления, которое отменили по нескольким причинам.

Во-первых, растворы на углеводородной основе теперь получили широкое применение при вскрытии целевых горизонтов, поскольку они не приводят к уменьшению фазовой проницаемости для нефти и газа, не вызывают набухание глинистых минералов, не способствуют образованию эмульсий и не создают водную блокаду, которая оттесняет пластовый флюид. Более того, в их состав включаются кислоторастворимые компоненты: мел как утяжелитель и кольматант, крахмал в качестве понизителя водоотдачи и ксантановая смола для регулирования реологии. Таким образом, репрессия не выступает ключевым фактором, влияющим на относительную продуктивность, а тесты на обратную проницаемость это подтверждают.

Во-вторых, даже если циркуляционный агент спровоцировал образование в призабойной зоне продуктивного пласта блокирующего слоя, то глубины канала применяемой в 95 % случаев современной кумулятивной перфорации (до 260 мм) достаточно для преодоления пристенной кольматационной зоны (до 1,5–5 мм) [12], а длины трещины популярного гидравлического разрыва пласта (десятки и сотни метров) [13] – для преодоления инфильтрационной зоны (до 300–1000 мм) [12].

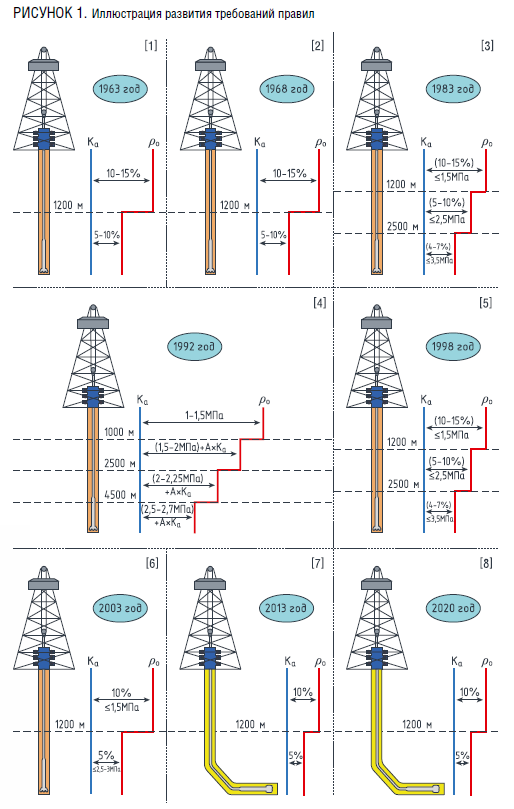

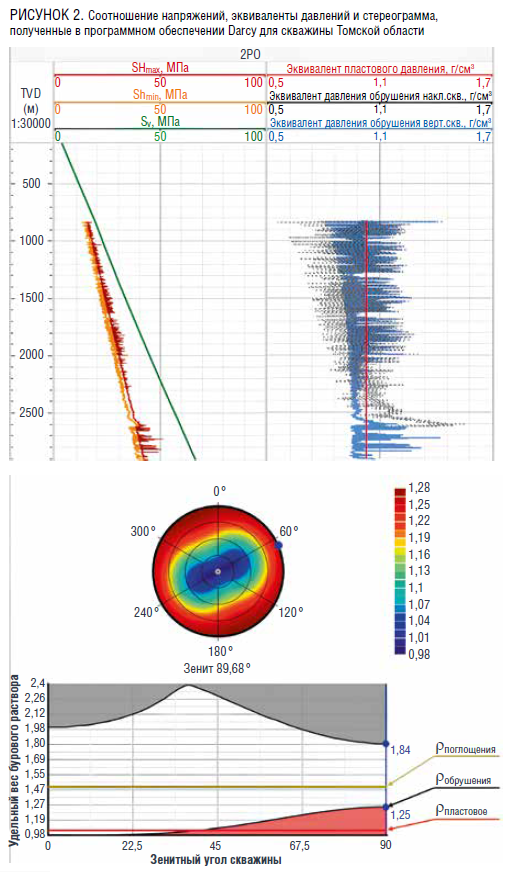

В-третьих, бурение скважин с горизонтальным окончанием их стволов стало основным видом бурения во всем мире [11], при этом на рис. 2, полученном в специализированном отечественном программном продукте Darcy, видно, что в случае режима нормального смещения (сбросовый режим), преобладающего в России [14], когда горизонтальные напряжения наименьшие по сравнению с вертикальным ( ) [15], окно бурения для целевого горизонта (2627 м по вертикали) с ростом зенитного угла сужается (эквивалент давления обрушения приближается к эквиваленту давления поглощения); кроме того, наибольшее окно бурения наблюдается в направлении минимального горизонтального напряжения, которое типично и составляет для Томской области 67° [16]. Важно подчеркнуть, что средняя плотность из расчета обеспечения устойчивости ствола вертикальной скважины 1,2 г/см3, тогда как для наклонно-направленной скважины при прочих равных – 1,25 г/см3, бурение же горизонтального ствола без обрушений стенки скважины возможно при плотности циркуляционного агента от 1,25 г/см3. Иными словами, вследствие строительства горизонтального ствола без обрушений предъявляются значительно более высокие требования к плотности бурового раствора и ограничение репрессии уже второстепенно.

Проведенный анализ эволюции нормативных требований к выбору плотности бурового раствора демонстрирует их тесную связь с развитием технологий бурения и изменением промышленных реалий. Исторически правила безопасности адаптировались под новые вызовы: от жестких ограничений репрессии в середине XX века до более гибких подходов в современных редакциях. Упразднение абсолютного ограничения репрессии в последних приказах Ростехнадзора обосновано тремя ключевыми факторами:

- широкое применение растворов на углеводородной основе;

- современные методы перфорации и гидравлического разрыва, позволяющие преодолевать кольматационные и инфильтрационные зоны;

- рост доли горизонтальных скважин, бурение которых требует повышенной плотности раствора для устойчивости ствола.

Современные Правила, исключившие верхний предел плотности раствора, соответствуют тенденциям глобальной нефтегазовой отрасли, обеспечивая баланс между безопасностью, эффективностью и экологичностью работ. Проведенный хронологический анализ подтверждает, что эволюция нормативной базы является закономерным ответом на технологический прогресс и актуальные производственные потребности.

Литература

1. Единые технические правила ведения работ при строительстве скважин на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях: Утв. Гос. ком. по топливной пром-сти при Госплане СССР 27.12.1962 г. – 1-е изд. – М.: Гостоптехиздат, 1963. – 112 с.

2. Единые технические правила ведения работ при строительстве скважин на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях: Утв. М-вом нефт. пром-сти и др. – 2-е изд. – М.: ВНИИОЭНГ, 1968. – 48 с.

3. Единые технические правила ведения работ при строительстве скважин на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях: Утв. М-вом нефт. пром-сти и др. в 1982 г. – 3-е изд. – М.: Б. и., 1983. – 66 с.

4. Постановление Госгортехнадзора России от 14.12.1992 «Об утверждении Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

5. Постановление Госгортехнадзора России от 09.04.1998 № 24 «Об утверждении Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

6. Постановление Госгортехнадзора России от 05. 06.2003 № 56 «Об утверждении Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

7. Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 (ред. от 12.01.2015) «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

8. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 (ред. от 31.01.2023) «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

9. Соловьев Е.М. Заканчивание скважин. – М.: Недра, 1979. – 303 с.

10. Кравчук М.В. Обоснование и разработка технологических параметров бурового раствора на углеводородной основе для бурения наклонно-направленных скважин гидромониторными долотами: дис. … канд. техн. наук: 25.00.15. – Ухта, 2017 – 122 с.

11. Строительство нефтегазовых скважин: учебник для вузов: в 2-х томах / А.Г. Калинин, А.С. Оганов, А.С. Повалихин, А.А. Сазонов; под. ред. А.Г. Калинина. – М.: Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. – Том 2. – Ч. 1. – 427 с.

12. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Б.М. Заканчивание скважин. Учеб. пособие для вузов. – М.: ООО «Недра-Бизнес-центр», 2000. – 670 с.

13. Economides M., Oligney R., Valko P. Unified fracture design: bridging the gap between theory and practice. – Orsa Press, Alvin, Texas, 2004. – 306 p.

14. Справочник инженера-нефтяника. Том Ⅱ. Инжиниринг бурения / под ред. Р. Митчелла. – М.–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2014. – 1064 с.

15. Zoback M. D. Reservoir geomechanics. – Cambridge University Press, 2007. – 449 p.

16. Коношонкин Д.В. Разработка технологии определения потенциально продуктивного трещинного коллектора в отложениях Доюрского комплекса Томской области на основе одномерного геомеханического моделирования: дис. … канд. геол.-минерал. наук: 1.6.9. – Томск, 2024 – 207 с.