Ключевые слова: скважина, ачимовские отложения, отбор изолированного керна, горизонтальный керн, подготовка ствола скважины, параметры бурового раствора, керноизолирующая жидкость семейства КорИзоГель, керноотборный снаряд, режимы отбора керна.

В настоящее время наиболее перспективными и одновременно сложными для изучения и разработки являются ачимовские отложения. Эти отложения на севере Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (ЗСНГП), залегают на глубинах 3,2–4,2 километра в нижней части меловых отложений над баженовской свитой [1].

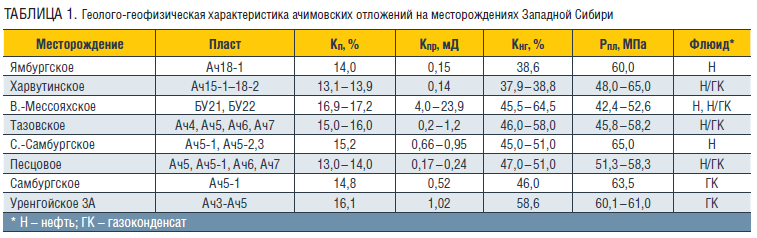

Геологическое строение ачимовки представляет собой неравномерное, часто линзовидное переслаивание алевролитов, плотных мелкозернистых песчаников и аргиллитоподобных глин и характеризуются сложным геологическим строением, существенной литологической и фильтрационной неоднородностью. В таблице 1 представлена геолого-геофизическая характеристика ачимовских отложений на некоторых месторождениях Западной Сибири, где подтверждается неоднородность отложений по простиранию – пористости, проницаемости и пластовым давлениям, а также виду пластового флюида (углеводорода) [1].

К геолого-геофизическим особенностям ачимовских отложений, определяющих технико-технологические решения проводки и заканчивания скважин, относятся следующие факторы:

· широкий диапазон изменения пластовых давлений и наличие зон с аномально высокими пластовыми давлениями (АВПД до 65 МПа, с коэффициентом аномальности (Ка) до 1,9);

· значительная доля несовместимых зон бурения, неоднородность отложений по проницаемости и низкая абсолютная газопроницаемость (0,15 мД);

· сложное геологическое строение коллекторов – многопластовые отложения, которым свойственно тонкослоистое, линзовидное строение залежей и гидродинамическая несвязанность прослоев;

· многофазное состояние флюидов залежи и высокие пластовые температуры;

· сложная структура порового пространства, наличие песчано-глинистых пород с базально-поровым, базальным и глинистым типом цемента;

· неоднородность фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пород-коллекторов, в том числе по простиранию (преимущественно преобладают коллекторы с низкими показателями ФЕС).

Изучение ачимовской толщи, скрывающей в себе огромный ресурсный потенциал углеводородов, является важнейшей задачей при ведении ГРР добывающих компаний, а также нефтегазовой отрасли страны в целом.

Одним из путей непосредственного изучения прямыми методами ачимовских отложений и получения полноценной и достоверной геолого-геофизической информации является отбор изолированного керна, как при бурении вертикальных поисково-разведочных скважин, так и из горизонтальных участков по направлению простирания пласта при строительстве эксплуатационных скважин. Отбор изолированного керна дает возможность получить более достоверную и объективную информацию, позволяющую с достаточно высокой точностью определить геологическое строение, геомеханические и петрофизические характеристики пород; определить коллекторские характеристики пласта; строить или уточнить модели разработки месторождения (гидродинамические и фильтрационные) с целью эффективного управления разработкой месторождения.

При проектировании разработки месторождений скважинами с горизонтальным окончанием, предполагается бурение в горизонтальной части ствола скважины проводить с отбором керна, в участках, определяемых геологической службой недропользователя на основе результатов ГТМ, ГДИ и дистанционных методов исследования (ГИС и других исследований) в ранее пробуренных скважинах на месторождении.

В первую очередь это связано с уточнением литологической однородности (неоднородности) и ФЕС пласта по его простиранию, а также изучением радиального потока фильтрации флюида на полученных образцах керна.

В керне, отобранном из горизонтального ствола (горизонтальный керн), легче диагностируются структуры, более достоверно определяется геологическое тело и его масштабы. Изучение ФЭС образцов такого керна помогает увидеть неоднородность резервуара по латерали, что в дальнейшем при построении геолого-гидродинамической модели значительно снижает погрешность распространения применяемых результатов [2]. Изучение горизонтального керна также дает возможность проследить по боковым направлениям (по латерали) изменение литологии и петрофизических свойств пласта, что в дальнейшем позволит на основании полученных данных создавать геолого-гидродинамические (фильтрационные) модели для длинных участков пласта [2]. На горизонтальном керне также возможно увидеть и проследить особенности строения объекта, которые не будут доступны для вертикального керна. Тем самым керн, отобранный из горизонтального ствола, решает проблему изучения латерального распространения горных пород и их геолого-геофизических характеристик [2, 3].

В настоящей статье описывается положительный опыт отбора изолированного керна из ачимовских отложений при проводке горизонтальных участков скважин сервисной компанией «Геология», а также технологические рекомендации подготовки ствола скважины, параметров бурового раствора (БР) и особенности применения керноизолирующей жидкости семейства КорИзоГель компании НовТехСервис за период 2020–2023 гг.

Характерная конструкция эксплуатационных скважин на ачимовские отложения в Западной Сибири приведена в таблице 2.

Проекция эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием представлена на рисунке 1.

Характерной особенностью данной конструкции является то, что эксплуатационная колонна Ø178 мм спускается в интервал продуктивного пласта (в ачимовские отложения) с набранным горизонтальным участком ствола, направленным вдоль простирания залежи. Дальнейшую проводку горизонтального ствола скважины из-под эксплуатационной колонны осуществляют с отбором керна бурголовками Ø155,6/80 мм, при следующей компоновке низа бурильной колонны (КНБК) (таблица 3).

При отборе керна из горизонтального ствола скважины предъявляется ряд требований к оборудованию, подготовке ствола скважины, буровым технологическим жидкостям и собственно технологическому процессу отбора керна, для чего важен высокий уровень квалификации специалистов.

Для отбора изолированного керна в горизонтальных участках скважины особое внимание уделяется применяемым БР [4, 6]. В первую очередь эти растворы должны обладать повышенными показателями ингибирующих свойств, исключающих разупрочнение и обвалы стенок скважины и возникновение осложнений, для чего рекомендуется использовать высокоингибированные БР как на водной основе с низкими фильтрационными и высокими смазочными характеристиками, так и растворы на углеводородной основе (в т.ч. эмульсионные), исключающие возникновение осложнений и обеспечивающие формирование устойчивого ствола и одновременно – качественное вскрытие продуктивного пласта.

Необходимо также учесть технологические аспекты подготовки ствола скважины и параметров БР к особым условиям отбора керна из горизонтальных участков, существенно отличающихся при отборе в вертикальных скважинах. Для чего производится обработка БР до соответствия технологических параметров требованиям Технического задания и Программы на отбор изолированного керна. Составляется акт о готовности скважины к отбору керна. В процессе отбора керна (перед началом и по окончании) выполняется отбор пробы БР для дальнейшего исследования на соответствие заявленным параметрам.

На этапе подготовки и отбора керна особое значение придается контролю параметров БР, особенно такому показателю, как фильтрация, напрямую определяющую степень проникновения фильтрата БР в керн, изменение смачиваемости и ФЭС, а также физико-механического взаимодействия фильтрата с минералами и цементом горной породы.

Что касается утяжеленных БР, то они, безусловно, должны обладать высокой седиментационной устойчивостью и стабильностью, а также минимально необходимой для этого коллоидной фазой. При этом обязательным контрольным параметром становится показатель МВТ, а утяжеление БР рекомендуется производить тяжелыми солями и (или) комбинированными методами.

Рекомендуется отбирать пробы при обработке БР в процессе подготовки ствола скважины, а также из каждого интервала отбора керна для последующей аналитики при исследовании керна.

Что касается реологии, при отборе керна в горизонтальных участках рекомендуются применять БР, описываемые степенными реологическими моделями (или близкими к ним), при которых касательные напряжения на поверхности истечения бурового раствора изменяются незначительно (не прямо пропорционально) при увеличении скорости сдвига [4, 5].

В силу того, что при отборе керна необходимы более щадящие режимы промывки (чем при сплошном бурении), естественно, реологические параметры БР должны иметь повышенные значения, с целью обеспечения качественной очистки забоя, выноса выбуренной породы, а также формирования неосложненного и устойчивого горизонтального ствола скважины.

В частности, для отбора керна из ачимовских отложений с Ка = 1,67 в качестве бурового раствора на одном из месторождений Западной Сибири использовался раствор на углеводородной основе (РУО) плотностью 1,74–1,76 г/см3, где в качестве дисперсионной среды применялось минеральное масло. Полученная рецептура РУО является псевдопластичной жидкостью и с наибольшей точностью описывается гидравлической моделью течения Гершеля-Балкли.

где, ![]() – напряжение сдвига, Па;

– напряжение сдвига, Па;

![]() – предельное динамическое напряжение, Па;

– предельное динамическое напряжение, Па;

К – показатель консистенции;

n – показатель нелинейности (n < 1);

![]() – градиент скорости сдвига, с-1.

– градиент скорости сдвига, с-1.

Особенностью отбора изолированного горизонтального керна также является высокая вероятность заклинки керна при незначительном отклонении от заданной «прямолинейной траектории».

Что касается керноизолирующего агента, для отбора керна из горизонтальных участков ачимовской свиты разработаны адресные рецептуры на базе традиционного состава КорИзоГель [6]. Эти составы также представляют собой гелеобразную неинвазивную однородную жидкость (гель) на неуглеводородной основе и специально предназначены для изоляции керна в процессе его отбора из горизонтальных участков скважин. При поступлении керна в керноприемник с КорИзоГель последний образует защитную оболочку (пленку), изолирующую керн от воздействия утяжеленного БР, и в силу высоких смазочных свойств, преодолевая трение скольжения по нижней образующей, беспрепятственно поступает в керноприемную трубу.

Для обеспечения беспрепятственного и более плавного входа выбуриваемого керна в керноприемник, кроме соблюдения необходимых зазоров [4], учитывая, что керн перемещается по нижней части образующей, где значительно высок коэффициент трения, керноизолирующая жидкость должна обладать достаточно высокими смазочными свойствами. Понятно, что чем выше смазочные свойства изолирующей жидкости, тем ниже коэффициент трения (Ктр) в системе «горная порода – корпус керноприемной трубы»; и чем выше структура и вязкость, тем толще и устойчивее слой изолирующей КИЖ в нижнем сегменте цилиндрического керна.

Таким образом, смазочные свойства КИЖ особенно актуальны при отборе керна в наклонно направленных и горизонтальных участках скважины, также как в отложениях высокоабразивных и неконсолидированных пород. Из практики применения КИЖ для горизонтальных участков наиболее предпочтителен для ачимовских пород диапазон Ктр = 0,026–0,032.

Локальное целевое повышение только смазочных свойств не всегда благоприятно влияет на регулирование других технологических характеристик изолирующего агента. Рецептуры керноизолирующих жидкостей разрабатываются также с учетом комплексного достижения необходимых технологических параметров – реологии, фильтрации и др. интегральных характеристик понятия «изолирующие свойства» КИЖ.

Повышенная вязкость, а также наличие структурных свойств и предельного напряжения сдвига КорИзоГель предотвращает встречным потокам поступление в керноприемник утяжеленного БР, твердой и коллоидной фаз.

К другим преимуществам и отличительным особенностям КорИзоГель для отбора горизонтального керна из ачимовских отложений также относятся [7]:

- неинвазивность геля и физико-химическая инертность к горной породе, поровым флюидам и буровому раствору и обеспечение сохранности и целостности керна;

- тиксотропность для образования защитной оболочки и создания барьера для контакта керна с БР при отборе и извлечении, а при хранении – с воздухом;

- высокая морозостойкость и восстановление исходных технологических свойств при замораживании и размораживании (важно для северных нефтегазоносных районов);

- термостойкость до 140 0С.

Обладая высокой вязкостью и тиксотропностью, КорИзоГель проявляет также демпфирующие свойства, что важно при радиальных и линейных колебаниях при отборе керна, и сохраняет горизонтальную колонку керна и в случае некоторого отклонения ствола скважины от горизонтали.

Технологические параметры КорИзоГель (КИГ)/KorIsoGel(KIG), рекомендованные для отбора горизонтального изолированного керна из ачимовских отложений, представлены в таблице 5.

Опыт применения и совершенствования, с учетом изменяющейся специфики горно-геологических и технологических условий керноизолирующих жидкостей семейства КорИзоГель, показал высокую изолирующую способность, обеспечение повышения процента выноса керна, а также сохранение естественных параметров формирующегося керна.

После подготовки ствола скважины и приведения параметров БР технологическим требованиям, производится спуск компоновки для отбора изолированного керна. Для этого керноприемная труба керноотборного снаряда (КОС) заполняется КорИзоГель, предотвращая образование воздушных пузырьков и пустот.

Спуск инструмента на отбор керна до интервала залегания продуктивного пласта производится со скоростью не более 1,5 м/с и 1,0 м/с – в интервалах залегания продуктивных пластов, а также до интервала отбора керна (забоя).

При наличии осложнений (посадки, поглощения и др.) скорость спуска снижают до 0,5 м/с.

Перед началом отбора керна производится промывка (1–2 цикла) и проработка скважины при следующих режимах: осевая нагрузка (G) – 0,8–1,2 т; производительность БР (Q) – до 7 л/с; вращение ротора (N) – 30–60 об/мин.

Для отбора керна Ø80 мм под секцию бурголовки Ø155,6 мм собирается компоновка КНБК - УКБС-127/80 мм в трехсекционном исполнении с длиной отдельной секции керноприемной трубы 6,5 (8) метра.

Для чего инструмент разгружается на 0,5–0,7 т на забой, прирабатывается бурголовка на высоту головки с постепенным увеличением нагрузки, но не более 1,5 т. После приработки бурголовки постепенно увеличивают нагрузку до 2–5 т, а подачу бурового раствора – до 7 л/с.

При отборе керна выдерживается следующий режим: Q – 8–10 л/с; N – 40–60 об/мин; G – 2–5 т (допускается кратковременная нагрузка до 8 т). Отрыв бурголовки от забоя в процессе отбора керна регламентом не предусматривается.

Геологической службой заказчика, в частности, был определен интервал 4089–5021 м для отбора изолированного керна. При этом весь интервал горизонтального ствола разбит на отдельные участки, длина которых обоснована устойчивостью, ФЕС пород и фактически определены следующие интервалы по стволу скважины для отбора керна: 4089–4101 м; 4101–4120 м; 4120–4139 м; 4450–4462 м; 4462–4481 м; 5005–5024 м. Фактические режимы и результаты поинтервального отбора изолированного керна представлены в таблице 6.

В слабоконсолидированных породах первое долбление с отбором керна выполняется снарядом односекционной сборки длиной 6 м, с дальнейшим увеличением в последующих рейсах до 12–19 м.

В устойчивых породах первое долбление выполняется снарядом двухсекционной сборки – 12 м, с увеличением в последующих рейсах до 19 м.

После каждого спуска КОС, перед посадкой на забой, проводится промывка до полной очистки забоя от шлама и выравнивания параметров БР, но не менее одного цикла. При повышении давления на стояке или отсутствии проходки с отбором керна производится отрыв керна и подъем КОС на поверхность для выяснения причин.

После завершения поинтервального отбора керна подъем КОС проводится плавно (без резких рывков и затяжек) во избежание нарушения целостности колонки керна.

В промысловой практике известны случаи дискования керна, а также полной дезинтеграции в «щебень» колонки керна, отобранного из значительных глубин, в том числе при несоблюдении регламента подъема керноотборного снаряда после отбора из глубоких и сверхглубоких скважин [8, 9]. Также известно, что дискованию подвержены наиболее хрупкие породы, а разрушению – породы с изначальной трещиноватостью (микротрещиноватостью) после снижения (снятия) горного давления. Щадящий режим подъема инструмента также предусмотрен во избежание «взрывного» выделения газа, для чего выдерживают следующую скорость подъема инструмента: с забоя отбора керна – не более 7 м/мин; далее до 2000 м – не более 4,5 м/мин; с 2000 м до 1000 м – не более 3,7 м/мин; с 1000 м до 200 м – не более 2,8 м/мин; с 200 м до устья – не более 2,2 м/мин). При этом каждые 500 м подъема также предусматриваются остановки на 2–5 минут для «мягкой» дегазации керна.

После извлечения керноприемной трубы из КОС производят его укладку на распиловочную раму с нанесением маркировки на боковую поверхность керноприемной трубы [10]. Затем производится поперечная распиловка (сегментирование) керноприемника на секции, согласно маркировке. На рис. 3 виден торцевой срез керна и покрытая изолирующим агентом КорИзоГель поверхность керна.

После проведения экспрессного полевого макроскопического описания, фотографирования пород с торцов тубусов и визуального контроля качества керна производят консервацию образцов, стабилизацию керна внутри тубусов и закрепление на торцах герметизирующих заглушек и укладку тубусов в керновые ящики к последующей их к транспортировке (рис. 4).

Таким образом, релевантность принятого комплекса технико-технологических решений и инженерных операций позволила достичь 100%-ного выноса качественного изолированного керна из горизонтальных участков ачимовской свиты.

Выводы

Изолированный керн, отобранный из горизонтальных участков ачимовских отложений (горизонтальный керн), представляет собой важнейший информационный материал для получения достоверных геолого-геофизических результатов и создания адекватных гидродинамических и фильтрационных моделей залежи, а также подготовки проектных решений для эффективной разработки месторождения.

На основе накопленного опыта отбора изолированного керна из горизонтальных участков скважин в ачимовских отложениях, подобраны наиболее оптимальные режимы проводки с отбором керна, тип и технологические параметры БР и керноизолирующей жидкости КорИзоГель, с целью достижения наиболее эффективных результатов отбора и качественных и количественных показателей керна диаметром 80 мм.

Литература

1. Плешанов Н.Н. Комплексный анализ факторов, влияющих на прогноз зон подвижной воды в Ачимовских пластах на лицензионных участках компании «Газпром нефть» / Н.Н. Плешанов, Д.Н. Пескова, А.А. Забоева, А.А. Наумов, А.В. Останков, И.М. Ниткалиев / PROнефть. Профессионально о нефти. – 2020. – выпуск 3. – С. 16–25.

2. Плюснин А.В. Опыт изучения керна из горизонтального ствола скважин, пробуренных в «терригенном» венде Восточной Сибири /А.В. Плюснин, И.А. Вахрушева, Я.И. Гильманов, А.П., Вилесов / 3-я научно-практическая конференция «Горизонтальные скважины 2019» – Калининград, 27–31.05. 2019 г.

3. Геологическое строение и нефтегазоносность неокомского комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Атлас. – Тюмень: ГП НАЦ РН им. В.И. Шпильмана, 2007. – 191 с.

4. Курбанов Я.М. Анализ изоляции керна в процессе его отбора. Проблемы и решения / Я.М. Курбанов., Гильманов Я.И., Черемисина Н.А. / Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2024. – № 5. – С. 5–11.

5. Бакиров Д.Л. О проблеме изоляции керна при отборе в нефтегазовых скважинах / Д.Л. Бакиров, Я.М. Курбанов, М.М. Фаттахов и др. / Neftegaz.RU. – 2024.– № 11.– С. 34–41.

6. Курбанов Я.М. Практика применения керноизолирующих жидкостей при отборе изолированного керна / Курбанов Я.М., Черемисина Н.А., Спасибов В.М. / Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2024. – № 7 – С. 11–15.

7. ТУ 20.59.59-001-34441034-2017 с изменениями 1, 2, 3 от 20.09.2024 г., «Керноизолирующая жидкость КорИзоГель». НовТехСервис, Тюмень, 2017. – 32 с.

8. Кольская сверхглубокая. Исследование строения глубинной континентальной коры с помощью бурения Кольской сверхглубокой скважины. – М: Недра,1984. – 490 с.

9. Результаты бурения и исследований Уральской сверхглубокой скважины (СГ-4). Сб. науч. трудов. Научное бурение в России. Вып.5. Ярославль: ФГУП НПЦ «Недра», 1999. – 428 с.

10. Методическое руководство по отбору и анализу изолированного керна. НПП «Сиббурмаш», ООО «НовТехСервис», НПЦ «Тюменьгеофизика», ЗАО «Сибкор». – Тюмень, 2022. – 82 с.