Ключевые слова: карбонатный коллектор, призабойная зона пласта, проницаемость, скин-эффект, кольматация, производительность скважин.

Призабойная зона скважин является важнейшей областью пласта, от которой зависит текущая и суммарная добыча нефти и газа, дебит добывающих скважин и приемистость нагнетательных [1]. Для достижения максимального потенциала скважин требуется регулировать техническое состояние ПЗП, для сохранения естественной проницаемости пород-коллекторов. Процессы бурения и заканчивания скважин негативным образом сказываются на фильтрационно-емкостных свойствах пласта, что ведет к снижению показателей работы скважин. Изменение коллекторских свойств, по мнению исследователей, происходит с момента разбуривания пласта и в течение всего эксплуатационного периода скважины [2]. Чаще всего изменение коллекторских свойств связано с нарушением физических свойств пород. Именно через ПЗП происходит процесс течения флюидов в скважину. Основным свойством резервуара, которое позволяет контролировать показатели разработки месторождения, является проницаемость. Проницаемость призабойной зоны и ее изменчивость контролируется показателем скин-фактором, являясь одним из важнейших гидродинамических параметров скважин. Скин-фактором называют, по Ван Эвердингену и Херсту, разность давлений, при условии установившегося режима фильтрации вокруг исследуемой скважины [3]. Величина скин-фактора описывается следующим выражением:

S = ![]() ΔPскин, (1)

ΔPскин, (1)

где k – проницаемость, мкм2; h – толщина пласта, м; q – дебит скважины, м3/сут; ![]() – динамическая вязкость жидкости, мПа*с; B – объемный коэффициент нефти, д. ед.

– динамическая вязкость жидкости, мПа*с; B – объемный коэффициент нефти, д. ед.

Рассматриваемое в работе Куюмбинское месторождение – одно из крупнейших в пределах Красноярского края и Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления. Его основной особенностью является то, что оно представлено древнейшим сложно построенным резервуаром, с наличием высокопродуктивных трещин и каверн [4]. Кристаллический фундамент в рассматриваемом месторождении сложен гранитами и гранитогнейсами архейского возраста. Сам исследуемый осадочный чехол представлен карбонатными и терригенно-карбонатными породами рифея, венда и кембрия. Основная залежь рифея – юрубченская представлена зелендуконской, вэдрэшевской, мадринской, юрубченской, долгоктинской, куюмбинской, копчерской, юктенской, рассолкинской, вингольдинской, токурской и ирэмэкэнской толщей. Продуктивность связана с породами венда и рифея [5]. Исследуемые породы продуктивного рифея обладают трещиноватостью и зонами повышенной кавернозности. Модель продуктивного резервуара Куюмбинского месторождения приведена на рисунке 1.

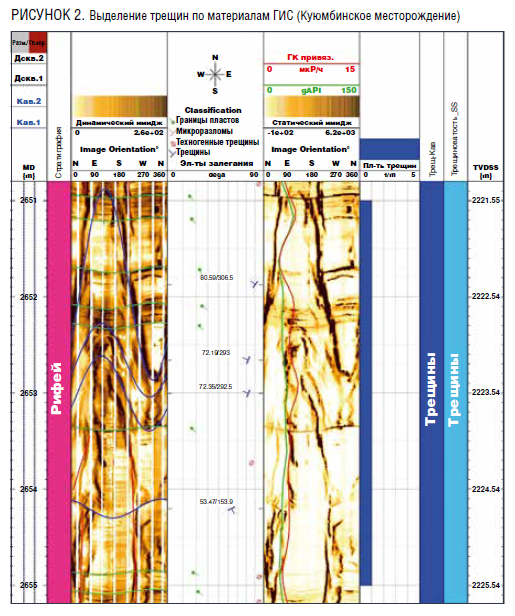

Рифейский продуктивный резервуар представлен проницаемыми терригенно-карбонатными толщами, сложенными в основном доломитами зернистыми, водорослевыми, органогенно-обломочными. Коллекторы относятся к сложному каверново-трещинному типу, емкость которого формируется кавернами и микротрещинами [6]. Величина открытой пористости достигает величины 1 %, с вторичной емкостью примерно равной около 5,5 %. Основная величина емкости обусловлена наличием горизонтальных щелевидных пустот, чьи морфологические особенности определяются интенсивностью процессов выщелачивания [7]. Сами пустоты имеют вытянутую форму, их раскрытость колеблется от первых миллиметров и до 8 см. Наибольшие величины проницаемости фиксируются вблизи кровли эрозионной поверхности рифея, а также поверхности ГНК и ВНК, в направлении плоскости простирания данных открытых трещин, достигают нескольких дарси. Трещиноватость и кавернозность рифейского резервуара уверенно прослеживается по материалам исследования керна, геофизических и гидродинамических исследований скважин. Пример исследования каверн по данным ГИС приведена на рисунке 2.

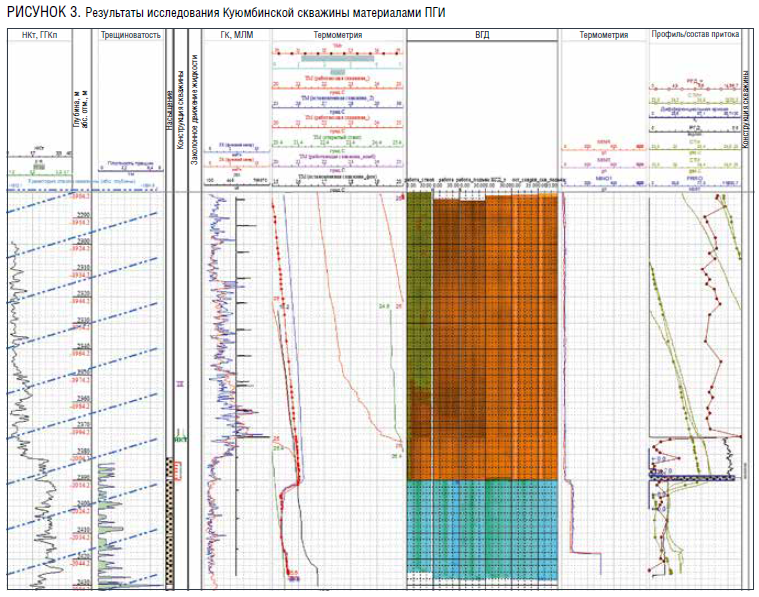

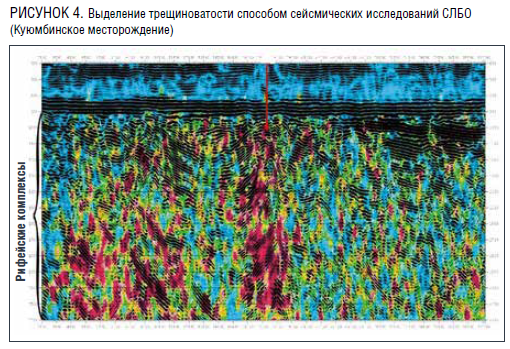

Сложное геологическое строение Куюмбинского месторождения и использование бурового раствора на нефтяной основе при проведении бурения, ограничивают возможности проведения каротажных работ в скважинах. Для выделения зон повышенной трещиноватости и кавернозности применяются специальные методы, а именно акустические и электрические микросканеры и кросс-дипольный акустический каротаж, материалы исследования керна и данные гидродинамических исследований скважин на установившихся и неустановившихся режимах фильтрации флюидов [8]. К наиболее применяемым относятся кривая восстановления давления (КВД) и гидропрослушивание скважин. Для выделения рабочих интервалов скважин и оценки состава притока УВ применяются методики ГИС при контроле за разработкой углеводородов. К наиболее применяемым относят способы термометрии, расходометрии, влагометрии [9]. Пример планшета, выполненного по материалам промыслово-геофизических исследований (ПГИ), приведен на рисунке 3. Также для локализации трещиноватости и кавернозности применяются сейсмические исследования. К наиболее известным относится метод фокусирующих преобразований [10]. Пример сейсмического разреза с выделением рассеянных волн по рифейских отложениям Куюмбинского месторождения приводится на рисунке 4.

Причины возникновения отрицательного скин-эффекта в карбонатном резервуаре Куюмбинского месторождения

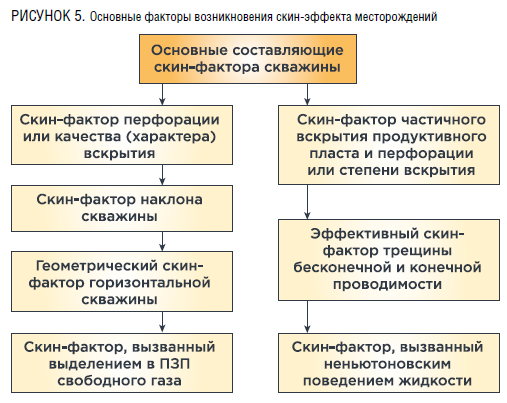

Длительная эксплуатация скважин неизменно отражается на свойствах продуктивных пластов и технического состояния призабойных зон. Высокие значения естественной проницаемости и ФЕС ПЗП позволяют контролировать показатели работы скважин, извлекать максимальную добычу из продуктивного пласта и т.д. Скин-эффект и его наличие приводит к снижению коллекторских свойств ПЗП, что ведет к снижению добычи УВ. Поскольку чаще всего при фильтрации флюидов в пористой или же в трещиноватой среде наблюдаются процессы, которые приводят к резким падениям величины давлений. Согласно исследованиям, чем меньше величина проницаемости горной породы, тем сложнее флюиду преодолеть определенные величины расстояния, что сказывается на интенсивном снижении величины давления. Проницаемость в призабойной зоне снижается по разного рода факторам, но наиболее известными являются закупорка поровых каналов, сжатие породы, химическое осаждение выпадающих в осадок отложений и т.д. Изменения глин при контакте с закачиваемой жидкостью, наличие несовместимых закачиваемых жидкостей с пластовым флюидом и выпадение осадков в призабойной зоне, повреждение продуктивного пласта при проведении вторичного вскрытия пласта (перфорация скважин) сжатие коллектора [11]. Скин-эффект определяется в том числе для скважин, где проводился ГРП, обладает понятие геометрический скин-эффект, который определяется как скин-фактор скважины, чья продуктивность вычисляется по формуле:

Reff = Rc exp![]() (2)

(2)

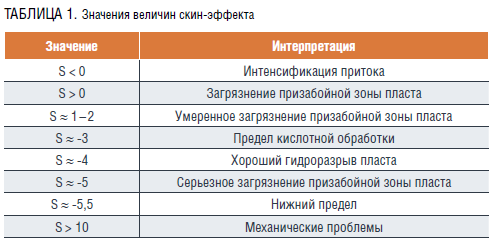

Основные составляющие скин-фактора приведены на схеме на рисунке 5. Скин-фактор обладает разными значениями, по показателям которых специалисты нефтяники могут оценить техническое состояние призабойной зоны скважины и степень ее загрязнения. Значения скин-эффекта приведены в таблице 1.

Далее приводятся основные причины, ведущие к образованию скин-эффекта.

Скин-эффект в процессе вскрытия продуктивного пласта бурением и перфорацией

Наиболее известным примером образования скин-эффекта и возникновения в приствольной части скважины дополнительных фильтрационных сопротивлений являются операции по заканчиванию скважин, а именно при вторичном вскрытии продуктивного пласта (перфорация) скважин. Каждая проводимая технологическая операция по проведению глушения скважин цементирования обсадных и эксплуатационных колонн влияет на образование явления скин-эффекта и проницаемость всей призабойной зоны [12]. Степень выполнения перфорации в добывающих скважинах Куюмбинского месторождения приведена в таблице 2.

Скин-эффект по окончании процесса первичного вскрытия с учетом влияния зоны кольматации твердой фазы бурового раствора мы можем рассчитать по формуле [13]:

S = ![]() ln

ln![]() +

+ ![]() , (3)

, (3)

где Rс

– радиус скважины, м; R1 – радиус зоны обводнения фильтратом бурового раствора; ![]() – коэффициент восстановления проницаемости в зоне проникновения фильтрата бурового раствора; βmф – коэффициент восстановления проницаемости в зоне кольматации, д. ед; Rmф = Rc + L – радиус зоны, подверженной влиянию твердой фазы бурового раствора, м; L – глубина проникновения твердой фазы, м.

– коэффициент восстановления проницаемости в зоне проникновения фильтрата бурового раствора; βmф – коэффициент восстановления проницаемости в зоне кольматации, д. ед; Rmф = Rc + L – радиус зоны, подверженной влиянию твердой фазы бурового раствора, м; L – глубина проникновения твердой фазы, м.

Скин-фактор после перфорации определяется по выражению [14]:

S = ![]() ln

ln![]() +

+![]() ln

ln![]() +

+![]() ln

ln![]() , (4)

, (4)

где β1 – коэффициент восстановления проницаемости в зоне проникновения фильтрата бурового раствора, д. ед; β2 – коэффициент восстановления проницаемости в зоне проникновения фильтрата цементного раствора, д. ед; β3 – коэффициент восстановления проникновения проницаемости в зоне проникновения фильтрата бурового раствора.

Радиус зоны проникновения фильтрата бурового раствора по окончании процесса первичного вскрытия продуктивного пласта определяется при помощи выражения Н.Р. Рабиновича:

R1 = Rc * ![]() , (5)

, (5)

где R1

и Rc – радиусы зоны проникновения фильтрата и скважины, м; ![]() – скорость фильтрации жидкой фазы через фильтрационную корку и зону кольматации, м/с (определяется экспериментально по заданной величине репрессии на пласт); Т1 – продолжительность действия репрессии (от начала вскрытия пласта до начала цементирования обсадной колонны), с; η – коэффициент вытеснения нефти водой (фильтратом бурового раствора); m – пористость породы-коллектора.

– скорость фильтрации жидкой фазы через фильтрационную корку и зону кольматации, м/с (определяется экспериментально по заданной величине репрессии на пласт); Т1 – продолжительность действия репрессии (от начала вскрытия пласта до начала цементирования обсадной колонны), с; η – коэффициент вытеснения нефти водой (фильтратом бурового раствора); m – пористость породы-коллектора.

Оценка качества перфорации определяется с помощью выражения Щурова В.И:

Sp = ![]() – 0,6, (6)

– 0,6, (6)

где n – плотность перфорации (количество отверстий на 1 м); l – длина отверстий, м; d – диаметр отверстий, мм.

Cкин-фактор также обусловлен наличием гидродинамического несовершенства скважины, которое обусловлено притоком пластового флюида в ствол скважины через интервалы перфорации в зацементированной колонне. Величина гидродинамического несовершенства скважины по степени вскрытия продуктивного пласта вызвана значительным изменением фильтрационного состояния пород в призабойной зоне пласта за счет ее загрязнения твердыми частицами, фильтратом бурового раствора, их физико-химического взаимодействия между породами продуктивного пласта, примесями в карбонатном резервуаре пластовыми флюидами, изменением величины напряженности состояния горных пород и характеристиками неоднородности в радиальном направлении [15]. Фактор несовершенства по степени вскрытия говорит о росте скин-эффекта. Величина гидродинамического совершенства скважины определяется с применением выражения:

φс = ![]() , (7)

, (7)

где rk – радиус контура питания, м; rc – радиус скважины, м; lпл и rпл – длина и радиус канала в пласте за цементным кольцом, м; nk – число каналов в горизонтальной плоскости; nя – число ярусов каналов в одном линейном метре вертикальной плоскости; χ = 4;2.

Оценка скин-фактора по материалам гидродинамических исследований скважин

Изменение в призабойной зоне могут быть определены также с применением гидродинамических исследований скважин, поскольку применение скин-эффекта и наличие фильтрационных сопротивлений в призабойной зоне влияют на процесс распространения давления в скважине после прекращения нагнетания или же отбора. Основным методом регистрации изменений является обработка и интерпретация материалов гидродинамических исследований методом кривой восстановления давления (КВД) [16]. Характер изменения величины КВД определяется следующим уравнением:

ΔРt = i * ![]() , (8)

, (8)

где ΔРt – прирост давления в течении времени t после закрытия скважины, МПа;

χ = 10 * ![]() – пьезопроводность пластов, см2/с;

– пьезопроводность пластов, см2/с;

i – угловой коэффициент прямолинейного конечного отрезка кривой восстановления давления в координатах;

ΔРt = f![]() m – коэффициент пористости коллекторов;

m – коэффициент пористости коллекторов;

![]() – коэффициенты сжимаемости жидкости и породы.

– коэффициенты сжимаемости жидкости и породы.

Результаты гидродинамических исследований методом КВД добывающих скважин Куюмбинского месторождения приведены в таблице 3:

Сам скин-фактор выражается при применении следующего выражения

Так, величина падения дополнительного давления выражается следующей формулой:

ΔPS = 18,41 * ![]() S, (9)

S, (9)

где: S – скин-фактор, безразмерная величина, которая характеризует состояние призабойной зоны пласта и зависит от свойств измененной величины зоны пласта, а именно от величины проницаемости.

Скин-фактор определяется исходя из основного линейного закона фильтрации Дарси через величину общего расхода жидкости Q, через единицу площади равной F:

Q = ![]() *

* ![]() , (10)

, (10)

где k – коэффициент проницаемости; F – площадь фильтрации жидкости; μ – динамическая вязкость пластовой жидкости; ![]() – радиальный градиент давления.

– радиальный градиент давления.

В процессе эксплуатации скважин в условиях карбонатного кавернозно-трещиноватого коллектора изменение фильтрационно-емкостных свойств призабойной зоны связано с проникновением глинистых частиц бурового раствора в проводящие каналы продуктивного пласта, проникновением воды, фильтруемой из глинистого раствора, попаданием в поры пород пласта твердых частиц из глинистого раствора, формированием глинистой корки на поверхности ствола скважины, а также попаданием в призабойную зону бурового раствора и т.д. Все перечисленные факторы приводят к заполнению забоя скважин глинистым раствором, образуется глинистая корка, которая приводит к ухудшению фильтрации вследствие закупорки поровых каналов породы и набухания и диспергирования глинистых минералов. Закупорка водой капиллярных каналов, которые составляют поровое пространство пласта, возникает в тех случаях, когда порода преимущественно смочена нефтью, а радиус глобул воды r2 превышает радиус капилляра r1. Для проникновения капли воды в зону сужения капиллярного канала необходимо создать величину перепала давления [17]:

ΔР = 2σ * ![]() cosθ, (11)

cosθ, (11)

где: σ – поверхностное натяжение на границе раздела вода-нефть; θ – угол смачивания вода-порода.

Заключение

В представленной работе рассмотрены причины образования отрицательного скин-фактора на примере рифейского коллектора Куюмбинского месторождения. Установлено, что основными причинами, которые ведут к образованию скин-эффекта, являются работы по вторичному вскрытию продуктивного пласта, загрязнение призабойных зон жидкостями глушения, буровыми растворами и иными технологическими жидкостями. Для контроля величины скин-эффекта требуется проведение щадящих технологий перфорационных работ, проведение гидродинамических исследований на установившихся и неустановившихся режимах фильтрации и своевременное проведение геолого-технических мероприятий для поддержания стабильной добычи углеводородов в сложных горно-геологических условиях.

Литература

1. Щуров В.И. «Технология и техника добычи нефти», М: «Недра», 1983 г.

2. Басарыгин Ю.М., Будников В.Ф., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Технологические основы освоения и глушения нефтяных и газовых скважин. Учеб. для вузов. – М. ООО «Недра-Бизнесцентр», 2001. – 543 с.

3. Шагиев Р.Г. Исследование скважин по КВД – Наука, 1998 – 304 с.

4. Нефтегазоносность докембрийских толщ Восточной Сибири на примере Куюмбинско-Юрубчено-Тохомского ареала нефтегазонакопления – М. Научный мир, 2011. – С. 420.

5. Данилова Е.М., Несмелова М.Г. Влияние вторичных преобразований на изменение фильтрационно-емкостных свойств карбонатного трещинно-кавернозного коллектора на Юрубчено-Тохомском месторождении по комплексу геофизических данных и керна // Известия Сибирского отделения РАЕН. Геология, поиски и разведка рудных месторождений, 2016. – № 2 (55). – С. 66–73.

6. Кутукова Н.М. Модель рифейского природного резервуара Юрубчено-Тохомской зоны // Науч.-техн. вестник ОАО «НК Роснефть». – 2009, № 3. – С. 6–10.

7. Кутукова Н.М., Бирун К.М., Малахов Р.А. и др. Концептуальная модель строения рифейского природного резервуара Юрубчено-Тохомского месторождения // Нефтяное хозяйство. № 11. – 2012. – С. 4–7.

8. Зарай Е.А., Шевелева М.К., Локшин Д.А., Ахмадишин А.Т. Методика выделения и разделения по типам пустотного пространства сложных трещинно-каверново-поровых карбонатных коллекторов на основе данных керна и геофизических исследований скважин // Экспозиция Нефть Газ. 2024. № 9. C. 64–71. DOI: 10.24412/2076-6785-2024-9-64-71.

9. Хуснуллин М.Х. Геофизические методы контроля разработки нефтяных пластов. – М.: Недра, 1989 г.

10. В.А Поздняков Д.В Сафонов В.В Шиликов Прогноз распространения зон трещиноватости по данным 3D-сейсморазведки в пределах Юрубчено-Тохомской зоны. Технологии сейсморазведки. 2009. – С. 85–90.

11. Курочкин В.И. Санников В.А. Теоретические основы и анализ гидродинамических исследований скважин: монография. – М. Ижевск: Институт компьютерных исследований. 2015. – С. 372.

12. Савенок, О.В. Нефтегазовая инженерия при освоении скважин: монография / О.В. Савенок, Ю.Д. Качмар, Р.С. Яремийчук. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. – 548 с.

13. Бабаян, Э.В. Технология бурения с управлением забойным давлением в системе «скважина – пласт»: учебное пособие / Э.В. Бабаян. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. – 308 с.: ил., табл.

14. Бабаян Э.В. Заключительные работы при строительстве продуктивной скважины: учебное пособие / Э.В. Бабаян. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2022. – 352 с.: ил., табл.

15. Филин В.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений: учебное пособие / В.В Филин. – Тюмень: ТюмГНГУ. 2012. – С. 206.

16. Эрлагер. Р. Гидродинамические исследования скважин. – Москва – Ижевск. Институт компьютерных исследований, 2004, с. 469.

17. Хисамутдинов Н.И., Астахова А.Н. Теория и практика разработки нефтенасыщенных карбонатных коллекторов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2024. – 376 с.