Ключевые слова: выравнивание профиля приемистости, коэффициент восстановления, керн, полиакриламид, гелеобразование, фазовая проницаемость, фактор остаточного сопротивления.

В настоящее время поддержание стабильных темпов добычи углеводородов на истощенных месторождениях является стратегической задачей. С целью компенсации потери продуктивности скважин на большинстве зрелых месторождений РФ реализуется система поддержания пластового давления путем нагнетания воды в продуктивный пласт через систему нагнетательных скважин. Наличие неоднородности по проницаемости продуктивной толщи, неточность планирования разработки, фактор неопределенности геолого-стратиграфического строения пласта, различия в свойствах закачиваемой жидкости и добываемых флюидов и многие другие факторы в конечном итоге могут привести к преждевременному прорыву нагнетаемой воды к добывающим скважинам по высокопроницаемым пропласткам (опережающее обводнение), при этом значительная часть углеводородов низкопроницаемых участков пласта остается не мобилизованной. Кроме того, идет непрерывный рост затрат на подготовку и закачку попутно добываемой воды. В качестве эффективного метода улучшения заводнения широко применяются технологии выравнивания профиля приемистости.

Выравнивание профиля приемистости (ВПП) – химико-технологический способ повышения нефтеотдачи пластов, который предполагает закачку в нагнетательные скважины малообъемных (до 1000 м3) оторочек химических композиций, обеспечивающих создание фильтрационных сопротивлений в промытых высокопроницаемых участках пласта и, как следствие, приводящих к повышенному вовлечению в систему разработки низкопроницаемых пропластков, не охваченных заводнением. Технологии ВПП способствуют перенаправлению фильтрационных потоков и изменению профиля приемистости скважин, что позволяет существенно продлить период рентабельной эксплуатации нефтегазодобывающих скважин и снизить эксплуатационные затраты на добычу попутно добываемой воды.

Технологии ВПП в РФ реализуются с 1950-х годов, где в качестве составов регулирования профиля применяли цементные растворы. Одним из преимуществ таких систем были их высокая прочность и низкая стоимость. С 1960-х годов стали применять смолы, формирующие прочную твердую фазу в присутствии катализатора. Преимуществами таких составов были их высокая прочность, длительность воздействия, среди недостатков отмечается высокая стоимость, низкая селективность, риски полной и необратимой кольматации всего продуктивного горизонта. Использование в 1970-х годах частично гидролизованного полиакриламида способствовало быстрому развитию технологии ВПП в связи с разработкой новых химических реагентов, контролирующих профиль, что вывело химические технологии на новый высокий уровень.

На текущий момент существует широкий спектр химико-технологических решений по данному направлению. Отечественный рынок предлагает более 50 технологий ВПП, включающих использование различных осадко-, гелеобразующих, полимерных и других составов, в значительной степени отличающихся по своим физико-химическим, реологическим и структурно-прочностным свойствам, а также способам закачки.

В технологиях ВПП различные составы создают барьер в высокопроницаемых пропластках на пути нагнетаемой воды в призабойной зоне скважины или в относительной близости от призабойной зоны. В зависимости от механизма формирования экранирующего барьера составы делятся на дисперсные, гелеобразующие, полимерные, эмульсионные, осадкообразующие и другие.

При выборе эффективной технологии ВПП необходимо учитывать особенности геолого-физических характеристик (ГФХ) залежей и факторы, влияющие на основные физико-химические и реологические параметры закачиваемых композиций. В работах , среди основных факторов, влияющих на эффективность составов ВПП, выделены вязкость нефти, пластовая температура, минерализация закачиваемой и пластовой воды, проницаемость и минералогический состав коллектора.

Многообразие предлагаемых на рынке химических составов не позволяет быстро решить задачу подбора наиболее эффективных технологий ВПП, а также требует постоянного мониторинга новых технологических решений. Сравнительная эффективность и оценка составов определяется только по результатам комплекса лабораторных исследований, при этом на сегодняшний день не существует единого общепринятого подхода к сравнительной оценке составов, различных по механизму действия.

Целью данной работы является обоснование выбора технологий ВПП для повышения эффективности эксплуатации на примере одного из объектов разработки компании ООО «Газпромнефть-Хантос» путем проведения лабораторных исследований (физико-химических и фильтрационных).

Характеристика объекта разработки

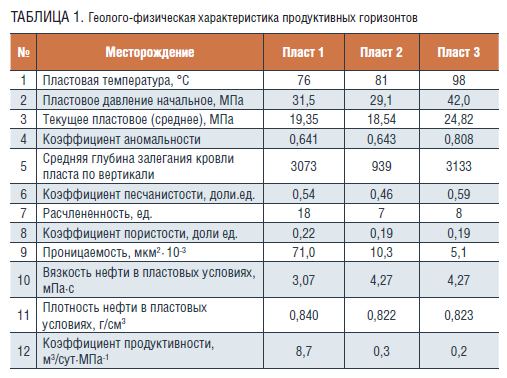

В качестве целевого объекта по подбору технологий ВПП рассматривается месторождение Западной Сибири, на котором с 2017 года ООО «Газпромнефть-Хантос» осуществляет операторскую деятельность по добыче жидких углеводородов. По количеству начальных извлекаемых запасов нефти месторождение относится к крупным, по геологическому строению – к сложным. Данное месторождение характеризуется сложным геологическим строением, промышленная нефтеносность установлена в нижнемеловых пластах Черкашинской свиты Неокомского нефтегазового комплекса. Выделено три нефтеносных пласта: пласт 1, пласт 2, пласт 3; количество нефтяных залежей – три. Наибольшее количество геологических запасов нефти по месторождению сосредоточено в пласте 1. Все пласты представлены в большей степени песчаником кварцевым плотным мелкозернистым, а также алевролитами, аргиллитами и переслаиванием указанных пород. Геолого-физическая характеристика по пластам представлена в таблице 1.

Закачка воды для поддержания пластового давления на месторождении начата со второго года эксплуатации. Потребность в воде обеспечивается посредством сеноманских водозаборных скважин и подтоварной воды, получаемой на УПСВ. Минерализация закачиваемой и пластовой воды не превышает 30 г/дм3.

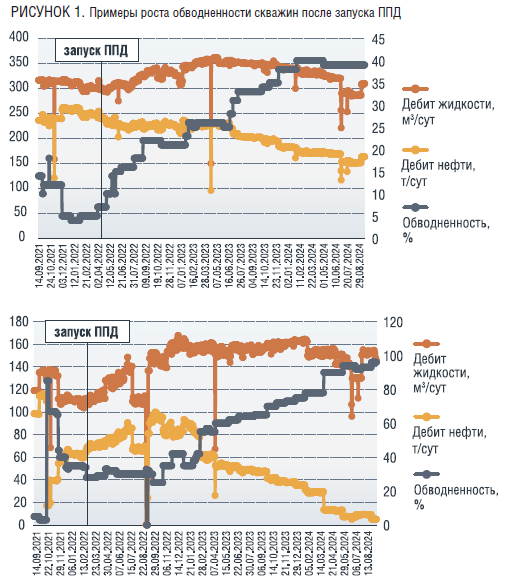

С 2022 по 2024 гг. на объекте наблюдается значительное повышение обводненности добываемой продукции (примеры работы скважин на рис. 1). При этом анализ характеристик вытеснения и оценки остаточных извлекаемых запасов указывает на явление преждевременного прорыва нагнетаемой воды. Значительное обводнение скважин происходит на второй год запуска нагнетательных скважин

В настоящее время компанией ООО «Газпромнефть-Хантос» активно разрабатываются и внедряются комплексные программы проведения геолого-технических мероприятий (ГТМ). Программа ГТМ включат все мероприятия, намеченные на месторождении для поддержания добычи нефти и в конечном счете на увеличение нефтеотдачи пласта. Среди мероприятий ГТМ особый интерес представляют технологии ВПП.

Технологии ВПП

В основе подхода к применению технологий повышения нефтеотдачи пластов лежит принцип перераспределения фильтрационных потоков без нанесения вреда коллекторским свойствам нефтеносных пластов.

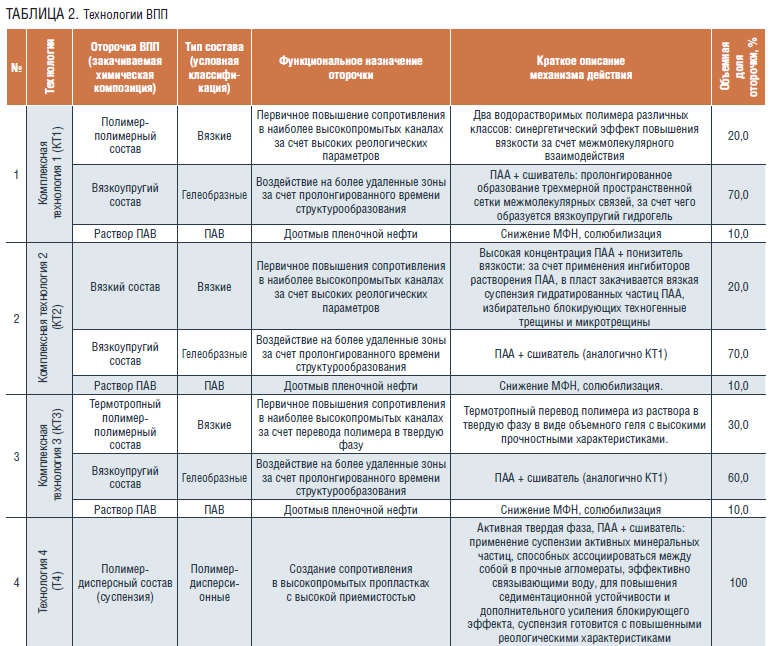

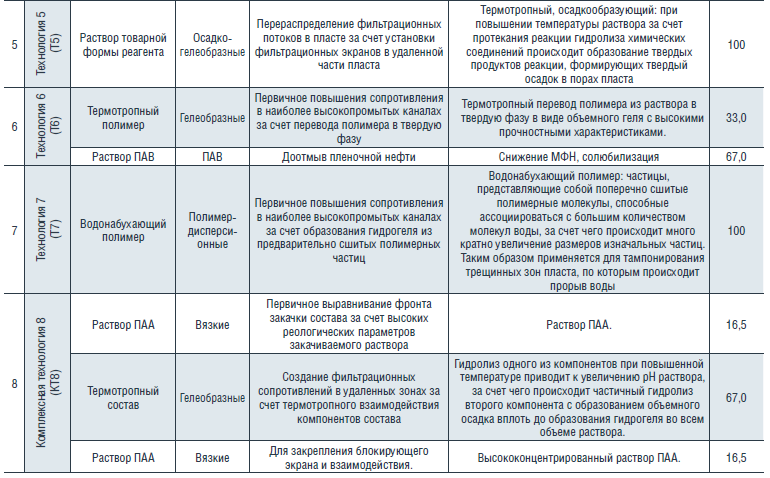

В рамках данной работы рассмотрено 15 технологических решений по выравниванию профиля приемистости от трех производителей, все рассматриваемые технологии ВПП имеют опыт успешного промышленного применения на других месторождениях (в рамках данной работы не рассматривались новые технологии ВПП, не прошедшие ОПИ).

По опыту применения рассматриваемых технологий ВПП зафиксированы случаи, когда полученный эффект в значительной степени различается, в том числе в схожих геолого-физических условиях применения. При проведении физико-химического воздействия на пласт необходим адресный подход, включающий для каждой залежи разработку конкретной технологии, наиболее соответствующей ее геологическим, литолого-физическим условиям и состоянию выработки запасов нефти. Значительная разница в достигаемых эффектах ВПП указывает на недостаточность аналитической оценки критериев применимости технологий, требуется проведение широкого комплекса лабораторных исследований для каждого объекта, на котором планируется проведение ВПП.

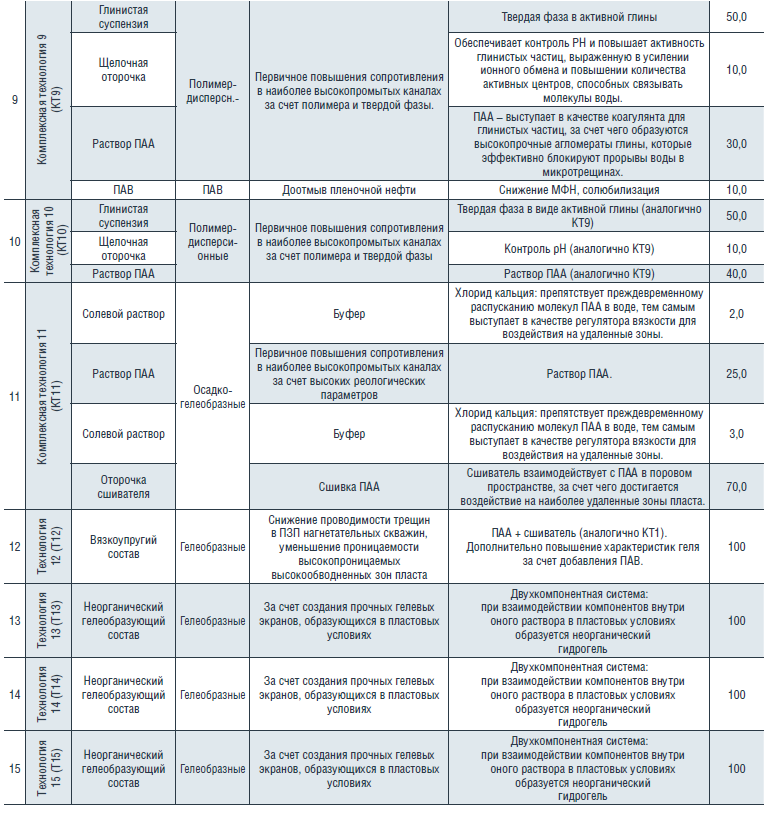

По способу реализации все технологии можно разделить на два блока. К первому относятся технологии, предполагающие закачку одной оторочки, представленной раствором или суспензией химических реагентов. Расширение критериев применимости достигается за счет варьирования концентраций реагентов и, соответственно, свойств получаемых композиций. Второй блок технологий ВПП – это комбинированные технологии, которые предполагают поочередную закачку композиций химических реагентов, различных по свойствам и функциональному назначению. Комбинирование оторочек химических реагентов позволяет повысить охват геолого-физических характеристик месторождений, за счет чего достигается высокая эффективность.

Ввиду широкого разнообразия механизмов действия и различий физико-химической природы рассматриваемые составы ВПП условно были разделены на 5 групп:

Гелеобразующие – композиции органических высокомолекулярных и/или неорганический соединений, образующих межмолекулярные комплексные связи, за счет которых в течение времени раствор приобретает вязкоупругие свойства.

Вязкие – водные растворы высокомолекулярных соединений с вязкостью, значительно превышающей вязкость воды, и имеющих псевдопластичный характер течения.

Осадко-гелеобразующие – композиции водорастворимых химических соединений, которые с течением времени или при изменении термобарических условий образуют в объеме раствора неконсолидированные гелевые частицы (от 10 до 70 % объема раствора).

Полимер-дисперсные – композиции высокомолекулярных водорастворимых полимеров и твердых дисперсных частиц, распределенных в растворе полимера.

ПАВ – поверхностно-активное вещество, закачивается для повышения эффективности вытеснения углеводородов из низкопроницаемых участков пласта за счет снижения межфазного натяжения и солюбилизации капель нефти.

Общая информация по исследуемым технологиям представлена в таблице 2 (при описании механизма действия технологий авторы опирались на представленные производителями характеристики своих технологий).

Методики исследования

Программа физико-химических испытаний была разработана для четырех типов составов ВПП: гелеобразующие, вязкие, полимер-суспензионные, осадко-гелеобразующие составы (таблица 3). В данной работе не рассматриваются растворы ПАВ, применяемые в технологиях ВПП.

Составы ВПП были приготовлены согласно рекомендациям производителей, с использованием технической воды системы ППД с минерализацией 10,8 г/дм3.

В процессе приготовления время растворения реагентов визуально оценивали каждые 15 минут, при этом фиксировались такие характеристики, как однородность, отсутствие комков, мутность, наличие нерастворенных частиц.

После приготовления по внешнему виду фиксировали цвет жидкости, однородность, наличие расслоения на фазы, содержание примесей и частиц, наличие осадка.

Термостабильность составов определяли выдержкой в течение 30 суток при пластовой температуре. При отсутствии сшивки, выделении водной фазы, расслоении и образовании осадка блокирующая композиция считалась нестабильной.

Изучение совместимости проводилось путем смешения составов ВПП с пластовым флюидом, термовыдержки 24 часа с последующей оценкой полученных систем. При взаимодействии составов ВПП не допускалось образование эмульсий (если это не предусмотрено технологией) и нефтяных сгустков. При оценке совместимости с пластовой водой оценивали стабильность систем ВПП.

Скорость коррозии оценивали по изменению массы образца стали Ст.20, погруженного в рабочий раствор реагента при пластовой температуре.

Одним из важных эксплуатационных параметров для систем ВПП является способность к деструкции под воздействием химических компонентов. Данная характеристика необходима для возможности восстановления приемистости нагнетательных скважин при получении осложнений в процессе закачки ВПП. Деструкцию оценивали путем смешения с химическим агентом (деструктором), рекомендованным производителем с последующей термовыдержкой и оценкой потери структуры состава ВПП.

Для исследования реологических свойств, статического напряжения сдвига, вязкости композиций, изменения вязкости составов от степени минерализации среды использовались ротационные вискозиметры и реометры с диапазоном измеряемых значений, наиболее характерных для вязкоупругих систем, применяемых в методах повышения нефтеотдачи пластов.

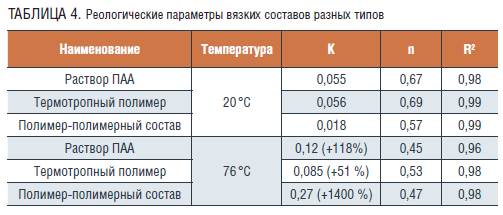

Реологические характеристики в большей степени определялись для вязкого и гелеобразующего типов составов ВПП.

Измерения реологических характеристик гелеобразующих составов ВПП проводили с использованием геометрии коаксиального цилиндра типа СС25 DIN/Ti – 01141288. Для данного цилиндра соответствует диапазон измерения напряжения сдвига 2,28-3430 Па, скорости сдвига 0,01294–1550 c-1. Измерение проводили при пластовых температурах. Данное измерение направлено на изучение динамики набора вязкости и получения значений времени гелеобразования в пластовых условиях.

Также в зависимости от типа составов дополнительно проводились специализированные тесты по оценке водонабухания, седиментационной устойчивости, термотропности и других. Подробнее проводимые тесты для каждой группы отмечены в таблице 4.

Фильтрационные эксперименты, моделирующие процесс закачки составов ВПП в продуктивный горизонт, проводились на колонках образцов керна с остаточной нефтенасыщенностью. Определение динамической проницаемости по воде проводилось с линейной скоростью 3 м/сут. Данная линейная скорость выбрана исходя из оценки депрессии, создаваемой в скважине.

Закачка состава ВПП производилась в направлении фильтрации воды с тем же расходом, соответствующим линейной скорости 3 м/сут. После закачки состава ВПП система выдерживалась 24 часа. По истечении времени выдержки проводилась повторная фильтрация воды в прямом направлении с тем же расходом до установления перепада давления (выход на «плато»), но не менее 1 Vпор модели. Затем моделировались форсированные режимы закачки: расход увеличивался в два и четыре раза относительно базового, фильтрация продолжалась до стабилизации перепада давления на каждом из режимов. После расход снижался до базового, и фильтрация продолжалась до стабилизации перепада давления.

Тестирование технологий проводилось в условиях, моделирующих термобарические: пластовое давление 7 МПа, горное давление 15 МПа, пластовая температура 76 °С.

Обсуждение полученных результатов

Общие физико-химические показатели

Результаты физико-химических исследований подтвердили применимость большинства составов в промысловых условиях, т.е. составы для ВПП обладают высоким эксплуатационным потенциалом (время приготовления на воде ППД не более 90 мин, высокая термостабильность, совместимость с пластовыми флюидами, отсутствие ХОС, возможность деструкции заявленным способом и другие).

Важно отметить, что часть составов, в которых используется ПАА, во время данной работы была адаптирована под условия применения. Во время первичных тестов гелеобразующих составов на основе ПАА была выявлена несовместимость реагентов с закачиваемой водой, выраженная в отсутствие гелеобразования. Несмотря на среднюю жесткость (4 °Ж) и низкую минерализацию данной воды (10,8 г/дм3), формирование пространственной структуры гидрогеля не происходило даже после 48 ч выдержки.

Дополнительные исследования позволили выявить, что критичным для сшивки ПАА является высокое содержание гидрокарбонат-иона в закачиваемой воде, которое в комплексе с другими факторами, такими как высокая температура, негативно влияет на активность сшивающего катиона. Производителями составов ВПП было предложено несколько решений данной проблематики:

- замена полимера;

- изменение рН сшивателя;

- увеличение концентрации полимера и сшивателя.

Принятые изменения для гелеобразующих составов на основе ПАА позволили получить стабильные гелеобразующие системы для заданных условий, что еще раз подчеркивает необходимость проведения предварительных лабораторных исследований для условий каждого объекта.

Реологические характеристики

Как было отмечено ранее, реологические характеристики необходимо изучать только для гелеобразующих и вязких составов.

По результатам проведенных реологических исследований определено, что все заявленные гелеобразующие составы (после адаптации составов на основе ПАА) при пластовых условиях формируют вязкоупругую структуру (время гелеобразования фиксировалось по максимуму кривой набора комплексной вязкости). На рисунке 2 приведен типовой график определения времени гелеобразования состава.

В процессе исследований установлено, что время гелеобразования всех исследованных гелеобразующих составов ВПП находится в диапазоне 4–11 ч. С учетом линейной скорости фильтрации в ПЗП (путем анализа гидродинамической модели и данных по режимам нагнетательных скважин для данной работы принято 3 м/сут), можно условно определить, что формирование гелевого экрана данных составов происходит на расстоянии менее 10 м от ствола скважины. Данное значение было принято как допустимое. Относительно пролонгированное формирование экрана позволит реализовать значительные объемы для закачки в пласт и блокировать протяженные промытые пропластки.

Реологические свойства «вязких» составов оценивали путем регистрации кривых течения жидкостей и определения параметров реологической степенной модели (закон Оствальда-де Ваале). Интерес представляют полученные различия в реовязкостном поведении вязких растворов различных полимеров (таблица 4). Можно отметить, что все исследуемые вязкие системы при растворении реагентов в воде образуют псевдопластичные жидкости n < 1. Закономерно с ростом температуры у исследуемых составов уменьшается показатель нелинейности n и возрастает коэффициент консистентности К. Наиболее значительные изменения консистентности с увеличением температуры отмечены для полимер-полимерного состава.

Специализированные тесты

Результаты позволили подтвердить заявленные производителями характеристики составов:

- седиментационная устойчивость полимер-дисперсных систем находится на высоком уровне, обеспечивающем проведение непрерывного процесса закачки без осложнений;

- объемная доля геля (осадка) гелеобразующих и осадко-гелеобразующих систем соответствует заявленной производителями;

- динамика водонабухания для предварительно сшитых полимерных частиц в закачиваемой воде подтверждает механизм действия данной системы;

- термотропность определялась для температуры 76 оС, при этих условиях для всех составов с заявленной термотропностью выявлено структурообразование (геле- или осадкообразование).

Таким образом, комплекс физико-химических исследований позволил установить соответствие технологий ВПП характеристикам, заявленным авторами технологий, а также дополнительно провести адаптацию составов для условий планируемого объекта применения.

Данные результаты также необходимы для отражения технологических и эксплуатационных характеристик технологий и прогнозирования возможных осложнений при закачке составов ВПП в условиях объекта разработки.

Ввиду различной природы исследуемых систем, для однозначной оценки их применимости, все технологии ВПП были допущены к проведению фильтрационных исследований.

Фильтрационные исследования

Основным направлением исследований для сравнения составов ВПП являлся фильтрационный эксперимент, моделирующий закачку составов в пластовых условиях с использованием образцов керна целевого пласта.

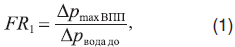

На рисунке 3 представлен характерный профиль перепада давления от прокачанных поровых объемов модели (керна), где на стационарных участках режимов фиксировались перепады давления. Традиционная оценка эффективности технологий ВПП на линейных керновых моделях подразумевает сравнительную оценку двух относительных параметров: фактор сопротивления (FR1) и фактор остаточного сопротивления (FRR1):

где Δpвода до – установившийся перепад давления при определении базовой проницаемости по воде, Па; Δpmax ВПП – максимальный перепад давления при закачке состава ВПП, Па; Δpвода после 1 – установившийся перепад давления по воде на базовом расходе после прорыва состава ВПП, Па.

Однако данный подход не решает однозначно задачу сравнительной эффективности технологий ВПП, так как остается ряд неопределенностей: оценка рисков кольматации пласта, прочность состава при моделировании прорыва воды, вторичная кольматации порового пространства при изменении давления закачки, комплексная оценка технологии и другие.

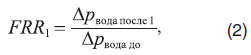

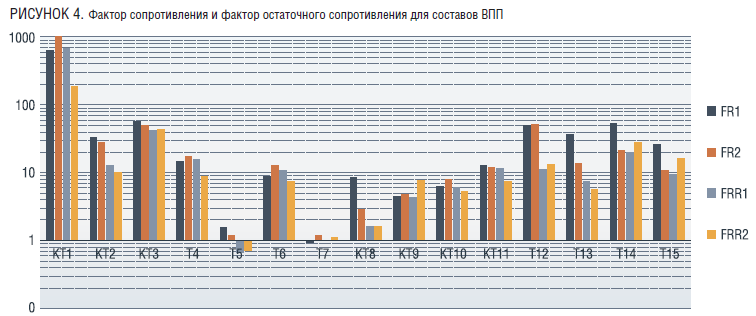

Коллектив авторов предлагает применять четырехфакторную оценку результатов фильтрационных экспериментов на линейных моделях, т.е. дополнительно определять фактор сопротивления (FR2) при прорыве состава ВПП водой, фактор остаточного сопротивления (FRR2) при установлении перепада давления после форсированных режимов фильтрации. Оцениваемые параметры рассчитывались по формулам:

где Δpmax вода после 1 – максимальный перепад давления по воде на базовом расходе при прорыве состава ВПП, Па; Δpвода после 4 – установившийся перепад давления по воде на базовом расходе после форсированных режимов закачки, Па.

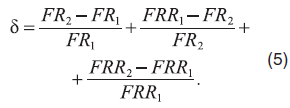

Параметры оценки эффективности для рассматриваемых составов ВПП представлены на рисунке 4. Сравнение различных составов по рассматриваемым критериям затруднительно, т.к. для различных технологий количественная оценка различается на порядки. Поэтому предлагается использовать относительный критерий (δ) для нормирования полученных результатов:

Предлагаемый критерий оценки составов отражает динамику изменения факторов сопротивления (рисунок 5). Положительное значение относительного критерия характеризует устойчивость или перераспределение состава в поровом пространстве, в то время как отрицательное указывает на вынос состава из модели или его разрушение. По данному критерию эффективными оказались технологии ВПП: КТ1, Т4, Т6, КТ10, КТ11. Для полученного результата отсутствует какая-либо корреляция с типом, производителем или комплексностью той или иной технологии. Можно предполагать различные причины данного результата, такие как качество реагентов, правильность подбора концентраций и соотношений в составах, что выходит за рамки данной работы. Основным выводом является необходимость испытания и оценки каждой планируемой к применению технологии ВПП.

Заключение

В данной работе проведены исследования технологий ВПП применительно к условиям реального объекта разработки, что помогло оценить технико-эксплуатационные, физико-химические и реологические параметры используемых в технологиях составов.

Выявлена проблематика гелеобразующих полимерных составов (отсутствие сшивки) даже в относительно мягких условиях применения, что позволило провести дополнительные работы по адаптации составов к геолого-физическим условиям целевых объектов.

Широкое разнообразие применяемых систем для ВПП как по природе применяемых реагентов, так и по механизму действия и закачки делает очень сложным определение эффективности составов только по физико-химическим параметрам. Для однозначного вывода по эффективности технологий ВПП в условиях пласта необходимы фильтрационные исследования. В данной работе разработан относительный критерий сравнительной оценки технологий ВПП по результатам фильтрационных экспериментов.

Из предлагаемых производителями 15 технологий ВПП к опытно-промышленным испытаниям были рекомендованы только 5.

Результаты данной работы обеспечили обоснование и выбор перспективных технологий ВПП и будут использованы для планирования программ повышения нефтеотдачи для объекта разработки ООО «Газпромнефть-Хантос» с реализованной системой ППД.

Литература

1. С. 16 п. Обобщение и анализ методов и технологий …

2. Выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин/притока добывающей скважины

3. Черепанова Н.А., Кочетов А.В., Тагиров К.Д., Кревер А.С., Иванов Е.Н., Копылов А.В. Обоснование применимости технологий выравнивания профиля приемистости в терригенных коллекторах Восточной Сибири // Нефтяное хозяйство, 2023. – № 7. – С. 26–30.

4. Хасанов И.М. Результаты применения технологий по выравниванию профилей приемистости (ВПП) нагнетательных скважин на месторождениях ДО «Варьеганнефтегаз» // Нефть. Газ. Новации, 2015. – № 7. – С. 28–33.

5. Жуков Р.Ю. Обоснование применения технологий по выравниванию профиля приемистости на поздней стадии разработки нефтяных месторождений: автореферат диссертации кандидата технических наук: 25.00.15. – Москва, 2013. – 24 с.