Ключевые слова: трудноизвлекаемая нефть, физико-химические свойства нефти, нефтегазоносные бассейны, месторождения, Арктика.

В Арктике сконцентрированы крупнейшие запасы углеводородов, объемы которых составляют около 200 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Согласно оценкам экспертов Национального нефтяного Совета США (National Petroleum Council), в Арктике находится более 25 % мировых неразведанных запасов нефти и газа [1-4], почти половина которых приходится на арктическую зону Сибири, включающую, согласно [5-8], территории Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов и отдельные северные административные образования Якутии и Красноярского края.

В мировой энергетике наблюдается переход на новые технологические процессы. Движущей силой такого перехода становятся изменения в топливно-энергетическом комплексе, связанные с напряженной экологической ситуацией [7, 9], что делает актуальными разработку и применение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. В мире за последние годы объем инвестиций в новые проекты в нефтедобыче, в частности в Арктике, сокращается из-за привлекательности вложений в сферу возобновляемой энергетики при снижении сроков окупаемости данных проектов. Более того, обязательным условием недропользования в Арктике становится высокая степень экологической безопасности добычи и транспортировки ресурсов, соблюдение природоохранных требований и снижение углеродного следа по всей цепочке нефтегазового производства [7].

Однако для России Арктика становится одной из важных территорий развития энергетических и других секторов экономики. В государственной политике Российской Федерации разработка перспективных арктических месторождений признается основой стабильного экономического роста, а также драйвером разработки и внедрения инновационных технико-экологических решений [7]. Крупномасштабное освоение нефтегазовых ресурсов Арктики является ключевым фактором развития удаленных регионов, позволяющим решать не только отраслевые проблемы, но и способствовать социально-экономическому развитию северных территорий [10-15].

Основными целями развития нефтегазового комплекса в Арктике являются производство высокотехнологичной продукции для обеспечения национальных потребностей в энергоресурсах и стабильного экспорта; развитие собственных инновационных технологий и снижение импортозависимости отечественной промышленности; реализация геополитических интересов страны в арктическом регионе и увеличение грузопотока по Северному Морскому пути; содействие социально-экономическому развитию северных территорий и повышение устойчивости экономики в целом.

Суровые климатические и горно-геологические условия предопределяет сложность реализации проектов по освоению нефтегазовых ресурсов Сибирской Арктики [7]. Любого типа арктическая нефть по физико-химическим свойствам и/или условиям залегания является трудноизвлекаемой нефтью [16-18], и требует для ее добычи и транспортировки не только значительных финансовых вложений, но и принципиально новых технологических решений [19, 20].

При разработке месторождений в Арктике в условиях низких температур особенно высоки риски возникновения осложнений при добыче и транспортировке нефти. Одним из значимых рисков является образование парафиновых отложений, что не только ухудшает технологические параметры оборудования и создает значительные производственные и экологические риски [21-23], но и увеличивает себестоимость транспортировки и добычи нефти на арктических территориях. Необходимость развития технологий добычи и транспортировки нефти из арктических месторождений требует более глубокого исследования физико-химических свойств таких нефтей. В связи с этим целью работы явилось изучение особенностей физико-химических свойств нефти Арктической зоны Сибири (АЗС).

Методы и данные

Результаты сравнительного анализа данных о физико-химических свойствах нефти представлены в виде таблиц средних значений, сформированных либо для разных видов нефтей, либо для различных нефтегазоносных бассейнов в АЗС с использованием методов статистического и классификационного анализа.

Информационной основой проведения исследования закономерностей изменений физико-химических свойств нефти явилась база данных (БД) о свойствах углеводородов, созданная и регулярно обновляемая в Институте химии нефти СО РАН. В настоящее время в этой базе данных представлено более 45700 образцов нефти и газа из 7500 месторождений, расположенных в 195 нефтегазоносных бассейнах (НГБ) на территории 98 стран.

Согласно информации из БД, на территории Арктической зоны Сибири располагаются более 300 месторождений из нефтегазоносных бассейнов (НГБ): Енисейско-Анабарского, Западно-Сибирского, Лено-Тунгусского, Притихоокеанского и др. Больше всего арктических месторождений находится в Западно-Сибирском бассейне – 299, 27 - в Енисейско-Анабарском бассейне, 7 – в Лено-Тунгусском НГБ и 2 месторождения в Притихоокеанском бассейне. Среди месторождений нефти на территории указанных нефтегазоносных бассейнов можно особо отметить уникальные и крупные по своим запасам месторождения: Уренгойское, Русское, Северо-Комсомольское, Суторминское, Ванкорское, Самбургское, Новопортовское в Западно-Сибирском бассейне, Байкаловское в Енисейско-Анабарском бассейне, Оленекское в Лено-Тунгусском бассейне.

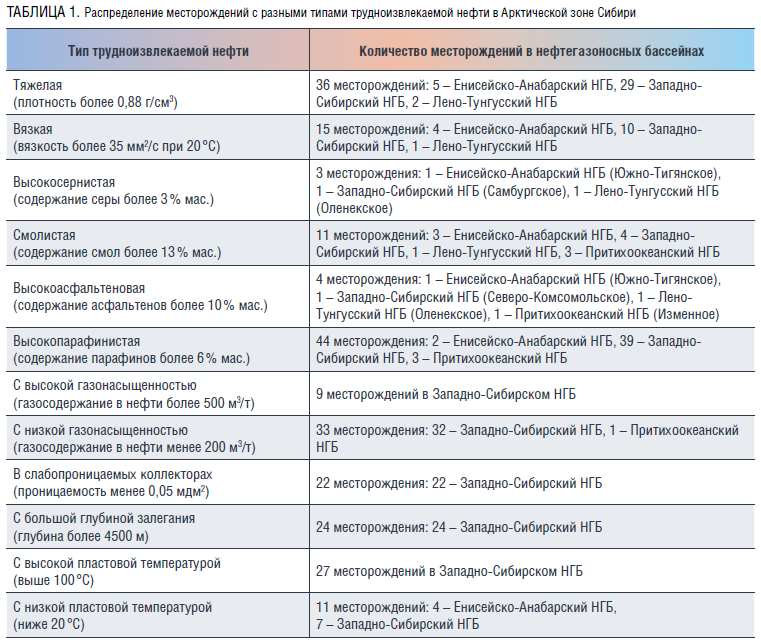

Ввиду сложных горно-геологических и геокриологических условий Арктики большая часть запасов нефти в АЗС относится к трудноизвлекаемым [24, 25], классификация типов которых представлена в [18]. Предложенная классификация основана на анализе обширных массивов данных о физико-химических характеристиках нефти разных НГБ. В табл. 1 приведены основные типы трудноизвлекаемой нефти, характерные для АЗС, информация о которых дана в БД. В дальнейших исследованиях физико-химических свойств этих типов нефти в рамках классификационного анализа будет использоваться указанная классификация.

В табл. 1 на основе информации из БД представлена количественная характеристика разных типов арктической нефти Сибири. Табл. 1 показывает, что больше всего в АЗС месторождений с парафинистой и тяжелой нефтью и небольшое количество месторождений (меньше 10) с высокосернистой, высокоасфальтеновой и обедненной газом нефтью.

Физико-химические свойства арктической нефти Сибири

Известно [26-29], что в Арктике находятся большие запасы тяжелой и вязкой нефти, что показано в табл. 1, в соответствии с которой 36 месторождений тяжелой нефти располагаются в Сибирской Арктике. Основные запасы тяжелой и вязкой нефти сосредоточены в Западно-Сибирском бассейне. Отличаются своими запасами тяжелой нефти уникальные и крупные месторождений: Русское, Северо-Комсомольское, Новопортовское, Комсомольское, Вынгапуровское, Западно-Мессояхское, Тазовское в Западно-Сибирском бассейне и Оленекское в Лено-Тунгусском бассейне.

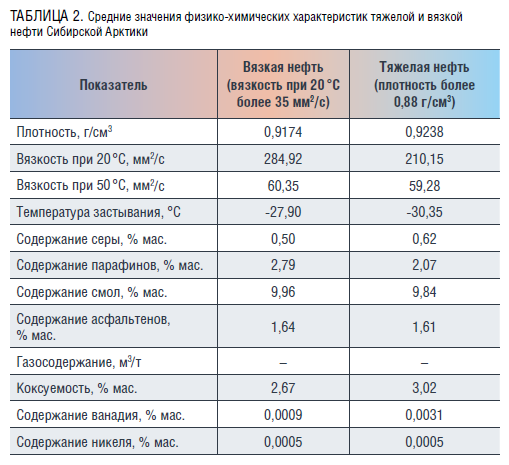

Проведен анализ особенностей физико-химических свойств тяжелой и вязкой нефти. Как видно из табл. 2, физико-химические свойства тяжелой и вязкой нефти не имеют значимых отличий, значения показателей вязкой нефти чуть выше аналогичных показателей тяжелой нефти, за исключением плотности, содержания серы и ванадия. Согласно классификации [17, 18], указанные типы нефти по свойствам относятся к классу тяжелой (подкласс сверхтяжелой), высоковязкой (вязкость от 100 до 500 мм2/с), среднесернистой (содержание серы от 0,5 до 1 % мас.), среднепарафинистой (содержание парафинов 1,5 - 6 % мас.), среднесмолистой (содержание смол 8 – 13 % мас.) и малоасфальтеновой (содержание асфальтенов до 3 % мас.), обеднена по содержанию никелем. Указанные особенности свойств тяжелой и вязкой нефти могут иметь значение для процессов нефтепереработки данного сырья.

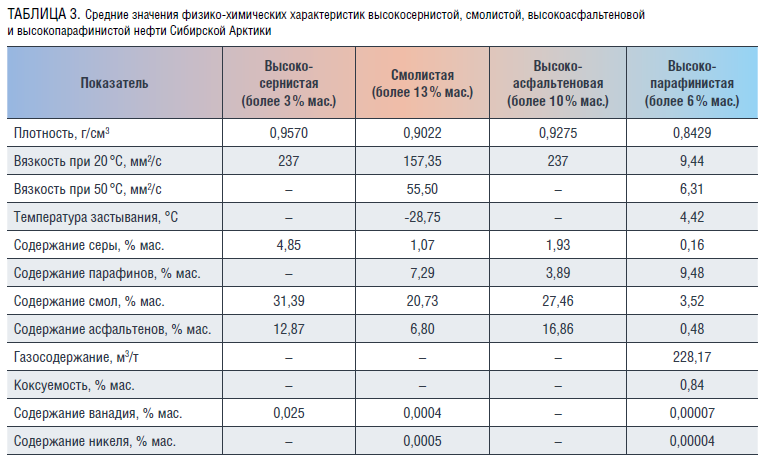

Результаты анализа особенностей физико-химических свойств высокосернистой, высокопарафинистой, смолистой и высокоасфальтеновой нефти представлены в табл. 3. Как видно из табл. 1, высокосернистая и высокоасфальтеновая нефть, количество которой в Арктической зоне Сибири невелико, размещена в следующих месторождениях: Южно-Тигянское (Енисейско-Анабарский НГБ), Самбургское и Северо-Комсомольское (Западно-Сибирский НГБ), Оленекское (Лено-Тунгусский НГБ) и Изменное (Притихоокеанский НГБ). К самой сернистой относятся нефть Самбургского (9,2 % мас.) и Оленекского (4,9 % мас.) месторождений, самый смолистой является нефть Южно-Тигянского (Притихоокеанский НГБ, содержание 35,0 % мас.), Оленекского (32,1 % мас.) и Изменного (24,2 % мас.) месторождений, наиболее асфальтенистой выявлена нефть Южно-Тигянского (14,5 %) месторождения, наибольшим содержанием парафинов обладает нефть Изменного (Притихоокеанский НГБ, содержание 28,0 % мас.), Бованенковского (Западно-Сибирский НГБ, содержание 25,7 % мас.) и Верхне-Телекайское (Притихоокеанский НГБ, содержание 23,7 % мас.) месторождений. Наибольшее количество месторождений с высокопарафинистой нефтью отмечается в Западно-Сибирском бассейне, на территории которого расположено почти половина всех арктических месторождений России с высокопарафинистой нефтью.

Как видно из табл. 3, высокосернистая нефть имеет наибольшие плотность и вязкость и относится по этим показателям к классу сверхтяжелой и высоковязкой нефти. Следовательно, по сравнению с другими видами нефти, указанными в табл. 3, они обладают наихудшими качественными характеристиками.

В табл. 4 представлены физико-химические свойства нефти с повышенной газонасыщенностью. Данный тип нефти представлен западно-сибирской нефтью из 9 месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа (Вынгапуровское, Вынгаяхинское, Еты-Пуровское, Марковское, Новогоднее, Северо-Губкинское, Суторминское, Уренгойское и Харампурское). Уникальными по запасам являются Суторминское и Уренгойское месторождения, к крупным относятся остальные перечисленные месторождения. В основном эта нефть залегает в пластах нижнемелового возраста с глубиной залегания от 2309 м (месторождение Суторминское) до 2939 м (месторождение Харампурское). В среднем эта нефть очень легкая, с отрицательной температурой замерзания, маловязкая. По химическим свойствам она является малосернистой, малосмолистой, малоасфальтеновой, среднепарафинистой, с высоким содержанием нефтяного газа и с низким содержанием тяжелых металлов и агрессивных компонентов (углекислота и сероводород). К самой газонасыщенной нефти относится нефть Вынгапуровского (1670 м3/т) и Вынгаяхинского (1640 м3/т) месторождений из Западно-Сибирского НГБ.

+

+

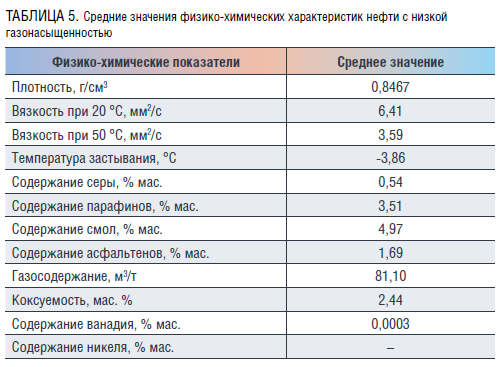

Большинство нефти с низкой газонасыщенностью относится к Западно-Сибирскому НГБ на территории Ямало-Ненецкого АО, количество месторождений с такой нефтью в сибирской части Арктики составило более 61 %, одно месторождение Верхне-Телекайское расположено в Притихоокеанском бассейне. Нефть залегает на глубинах до 1100 м, в большинстве случаях является мезозойской, палеозойские залежи встречаются в Уренгойском, Суторминском, Муравленковском и др. В табл. 5 приведены основные свойства рассматриваемой нефти.

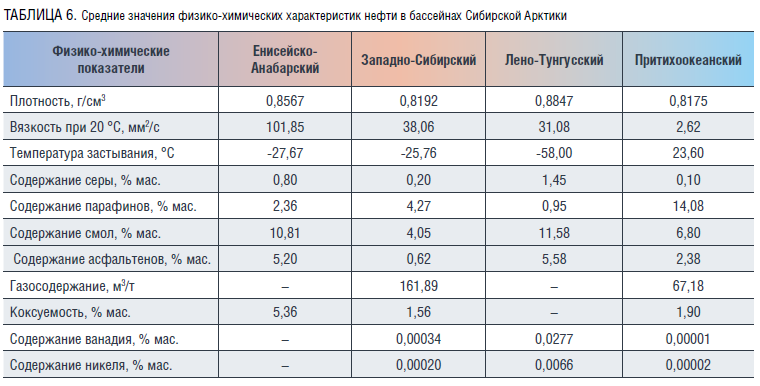

Рассмотрим особенности арктической нефти в разных НГБ (табл. 6). По содержанию серы нефть Западно-Сибирского и Притихоокеанского бассейнов характеризуется как малосернистая (менее 0,5 % мас.). Наиболее высокое содержание серы установлено в нефти Лено-Тунгусского бассейна (1,45 % мас.). К высокопарафинистой нефти (содержание более 6 % мас.) относится нефть Притихоокеанского НГБ. Содержание смол и асфальтенов самое минимальное в нефти Западно-Сибирского бассейна, а самое максимальное – в нефти Лено-Тунгусского НГБ.

Анализ данных табл. 2 - 6 показывает достаточно низкое содержание ванадия и никеля во всех рассмотренных выше типах арктической нефти. Это позволяет отметить отсутствие месторождений с высоким содержанием ванадия и никеля в нефти Арктической зоны Сибири.

Заключение

В статье проведен сравнительный анализ физико-химических свойств трудноизвлекаемой нефти в арктических нефтегазоносных бассейнах Сибири. Проведенные в работе физико-химические свойства нефти Арктики основаны на информации из базы данных о свойствах нефти. В исследованиях использована разработанная авторами ранее классификация типов трудноизвлекаемой нефти.

В последние годы Правительством России уделяется значительное внимание развитию нефтегазовой отрасли макрорегиона и увеличению мер поддержки геологоразведки. Некоторые разрабатываемые и планируемые проекты и мероприятия и проблемы их реализации рассматриваются в [20, 30]. В реализации мероприятий, направленных на развитие, освоение и переработку трудноизвлекаемой нефти Арктики могут быть использованы результаты исследований, представленные в настоящей работе.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИХН СО РАН, финансируемого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (НИОКТР 121031500048-1).

Литература

1. Юдин С.С., Череповицын А.Е. Концептуальные подходы обеспечения устойчивости промышленных нефтегазовых систем Арктики // Российский экономический интернет-журнал. 2021. № 4. (дата обращения: 18.02.2025 г.)

2. Сафонова Т.Ю. Перспективы российской нефтегазодобычи в Арктике: от обвала до развития // Креативная экономика. 2020. Том 14. № 10. С. 2569-2590.

3. ARCTIC POTENTIAL: REALIZING THE PROMISE OF U.S. ARCTIC OIL AND GAS RESOURCES. National Petroleum Council, 2019. 106 p. (дата обращения: 18.02.2025).

4. Arctic potential: realizing the promise of US Arctic oil and gas resources // Committee on Arctic Research Rex W. Tillerson, Chair. National Petroleum Council, 2015 – 87 p. (дата обращения: 18.02.2025).

5. Указ Президента РФ «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» от 2 мая 2014 г. № 296. (дата обращения: 11.03.2025 г.)

6. Указ Президента РФ "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации" от 27 июня 2017 г. № 287. (дата обращения: 15.02.2025 г.)

7. Брехунцов А.М., Петров Ю.В., Прыкова О.А. Экологические аспекты развития природно-ресурсного потенциала российской Арктики // Арктика: экология и экономика. 2020. № 3 (39). С. 34-47.

8. Зайков К. С., Калинина М. Р., Кондратов Н. А., Тамицкий А. М. Стратегические приоритеты научных исследований России и зарубежных государств в арктическом регионе // Арктика: экология и экономика. 2016. № 3 (23). С. 29–37.

9. Алексеева М.Н., Сваровская Л.И., Ященко И.Г. Экологические риски нефтезагрязнения в Арктической зоне // Химия в интересах устойчивого развития. 2020. № 28. С. 223-228.

10. Prischepa O.M., Nefedov Y.V., Ibatullin A.K. Raw material source of hydrocarbonsof the arctic zone of Russia // Periodico Tche Quimica. 2020. V. 17, 36. Р. 506-526.

11. Прищепа О.М., Меткин Д.М., Боровиков И.С. Углеводородный потенциал Арктической зоны России и перспективы его освоения // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2019. № 3(166). С. 14-28.

12. Филимонова И.В., Эдер Л.В., Мишенин М.В., Дякун А.Я. Восточная Cибирь и Дальний Восток как основа устойчивого развития нефтегазового комплекса России // Вестник ТГУ. Экономика. 2016. № 3 (35). С. 159-172.

13. Вечная мерзлота и освоение нефтегазоносных районов / Под. ред. Е.С. Мельникова и С.Е. Гречищева. М.: ГЕОС, 2002. 402 с.

14. Yashchenko I.G. Specific Features of the Arctic Hard-to-Recover Oil of Siberia // Chemistry for Sustainable Development. 2019. № 27. Р. 92–100.

15. Yashchenko I.G., Polishchuk Yu.M. Hard-to-recover, high quality oils in the Russian Arctic // Arctic Environmental Research. 2018. V. 18, 4. Р. 155-161.

16. Шарф И.В., Борзенкова Д.Н. Трудноизвлекаемые запасы нефти: понятие, классификационные подходы и стимулирование разработки // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-16. С. 3593-3597. (дата обращения: 10.01.2025).

17. Ященко И.Г., Полищук Ю.М. Трудноизвлекаемые нефти: физико-химические свойства и закономерности размещения / Под ред. А.А. Новикова. Томск: В-Спектр, 2014. 154 с.

18. Ященко И.Г., Полищук Ю.М. Классификация трудноизвлекаемых нефтей и анализ их качественных свойств // Химия и технология топлив и масел. 2016. № 4 (596). С. 50-56.

19. Хлюпин П.А., Хазиева Р.Т., Вахеди A. Разработка новых электротехнологических систем и комплексов в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти // Научные труды НИПИ Нефтегаз ГНКАР. 2021. № S. С. 125–137.

20. Бортников Н.С. Стратегические минеральные ресурсы российской Арктики и проблемы их освоения // Научно-технические проблемы освоения Арктики. Научная сессия Общего собрания членов РАН 16 декабря 2014 г. / Российская академия наук. М.: Наука, 2014. С. 40-47.

21. Туманян Б.П., Романов Г.В., Нургалиев Д.К., Каюкова Г.П., Петрухина Н.Н. Перспективные аспекты преобразования высоковязких нефтей и природных битумов в промысловых условиях // Химия и технология топлив и масел. 2014. № 3. С. 6-8.

22. Петрухина Н.Н., Каюкова Г.П., Романов Г.В., Туманян Б.П., Фосс Л.Е., Косачев И.П., Мусин Р.З., Рамазанова А.И., Вахин А.В. Превращения высоковязкой нефти при каталитическом и некаталитическом акватермолизе// Химия и технология топлив и масел. 2014. № 4. С. 30-37.

23. Лобанов А.А., Пустова Е.Ю., Золотухин А.Б. Исследование фазового поведения парафинов в пластовых углеводородных флюидах // Вестн. Сев. (Арктич.) федер. ун-та. Сер. Естеств. науки. 2016. № 4. С. 75-83.

24. Прищепа О.М. Состояние сырьевой базы и добычи трудноизвлекаемых запасов нефти в России // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2019. № 5(168). С. 14-20.

25. Prischepa O.M., Nefedov Y.V., Kochneva O.E. Raw material base of hard-to-extract oil reserves of Russia // Periodico Tche Quimica. 2020. No. 17(34). Р. 915-924.

26. Sidortsov R. A perfect moment during imperfect times: Arctic energy research in a low-carbon era // Energy Research & Social Science. 2016. V. 16. Р. 1–7.

27. Harsem O., Eide A., Heen K. Factors influencing future oil and gas prospects in the Arctic // Energy Policy. 2011. V. 39. № 12. Р. 8037–8045.

28. Piskarev, A. L., Shkatov M. Yu. Potential Oil-and-Gas Presence in the Sedimentary Basins of the Arctic Seas of Russia as Compared with the Largest Developed Basins of the World Ocean // Developments in Petroleum Science. 2012. V. 58. Р. 197–276.

29. Конторович А.Э. Энергоресурсы Российского сектора Арктики, главные направления и методы их освоения // Научно-технические проблемы освоения Арктики. Научная сессия Общего собрания членов РАН 16 декабря 2014 г. / Российская академия наук. – Москва : Наука. 2014. С. 31–39.

30. Аналитический бюллетень / Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: Тенденции и прогнозы. - Рейтинговое агентство ООО «РИА Рейтинг», выпуск 45, итоги 2021 года. 49 с.