Ключевые слова: буровой раствор, эмульсия аномально низкое пластовое давление, месторождения Восточной Сибири, физико-химические свойства.

Бурение скважин в Восточной Сибири сопряжено со вскрытием интервалов с высокой вероятностью поглощений бурового раствора. Литологический разрез представляет собой переслаивающиеся терригенные и хемогенные отложения с растворимой каменной солью и отличается низкими коэффициентами аномальности (менее 1,0). Применение соленасыщенных растворов на водной основе в данных геологических условиях создает высокую вероятность возникновения поглощений, поскольку плотность таких растворов составляет 1,20–1,23 г/см3. Поэтому для снижения рисков поглощения используют растворы на углеводородной основе (РУО) с плотностью 1,10 г/см3 и менее.

РУО представляют собой обратную эмульсию, обладающую многими технологическими преимуществами, такими как хорошая смазывающая способность, инертность к солям и глинам. Однако основным недостатком РУО является их высокая стоимость вследствие высокого содержания углеводородной составляющей (60–90 % объемн.). Также стоимость строительства скважины возрастает за счет применения более дорогостоящих методов геофизических исследований [1, 2]. Снижение содержания углеводорода для обратной эмульсии невозможно, поскольку это приводит к седиментационной неустойчивости и потере текучести раствора.

Снижение стоимости раствора с углеводородной составляющей возможно путем применения прямой эмульсии, в которой объемное содержание углеводорода значительно меньше (15–45 % объемн.). Поскольку стабилизация прямых эмульсий представляет собой сложную задачу, их опытно-промышленное применение носит единичный характер [3, 4].

Авторами на базе Научного Центра «Арктика» Санкт-Петербургского горного университета проведены уникальные исследования системы минерализованной прямой эмульсии, разработанной ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и АО НПО «Полицелл», и аналогичного пресного состава. Значительный интерес в работе представляют поверхностно-активные свойства фильтрата раствора, фракционный состав углеводородной фазы, их изменения в зависимости от температуры и минерального состава водной среды.

Поверхностное натяжение фильтрата позволяет определить характер влияния фильтрата на продуктивность пласта. Снижение поверхностного натяжения фильтрата приводит к ослаблению капиллярных сил в пласте, что подразумевает больший коэффициент восстановления проницаемости после первичного вскрытия [5].

Согласно исследованию [6] поверхностное натяжение на границе «фильтрат-воздух» для полимерных растворов при 20 °С составляет 39,5–68,5 мН/м. Аналогичный показатель для фильтрата РУО равен 22,5 мН/м при 20 °С.

Измерения поверхностного натяжения фильтрата проводились при помощи прибора для измерения краевого угла смачивания EasyDrop (Kruss) методом висящей капли [7]. В основе данного метода лежит уравнение Юнга-Лапласа, описывающее перепад давлений на границе раздела фаз.

Поверхностное натяжение фильтрата измерялось следующим образом: шприц с фильтратом охлаждался или нагревался с помощью жидкостного криотермостата до требуемой температуры и фиксировался на приборе перед камерой. Далее производилось формирование устойчивой капли максимально возможного объема и при помощи программного обеспечения рассчитывалось значение поверхностного натяжения.

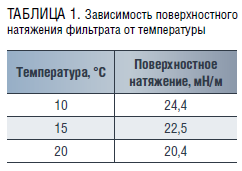

Поскольку месторождения Восточной Сибири характеризуются низкими пластовыми температурами, измерения поверхностного натяжения фильтрата прямой эмульсии проводились при 10, 15 и 20 °С. Данные, полученные в ходе измерений, для фильтрата минерализованной прямой эмульсии приведены в таблице 1.

Полученные значения для фильтрата минерализованной прямой эмульсии близки к значениям для фильтрата РУО, из чего можно предположить, что коэффициент восстановления проницаемости пласта, вскрытого с применением прямой эмульсии, будет сходным с коэффициентом для пласта, вскрытого с применением РУО. Данное предположение дает основания для проведения сложных исследований фильтрационно-емкостных свойств на образцах керна.

Как было упомянуто ранее, основным требованием к составу прямой эмульсии является ее стабильность, которая прежде всего характеризуется агрегативной устойчивостью и косвенно определяется различными способами. Одним из показателей стабильности является размер капель эмульсии – чем меньше размер частицы фазы, тем стабильнее эмульсия.

Размер капель оценивался при помощи лазерного дифракционного анализатора гранулометрического состава Malvern Mastersizer 2000 с автоматическим модулем диспергирования и подачи образца в виде суспензий и эмульсий – Hydro G, который может быть использован как для измерения гранулометрического состава сыпучих материалов (например, утяжелителей), так и для размера капель в жидких дисперсных системах [8]. Данный прибор работает по технологии лазерной дифракции. Принцип метода основан на измерении углового распределения интенсивности рассеянного света, образовавшегося при прохождении лазерного луча через определенную среду (эмульсию, суспензию, аэрозоль). Крупные частицы преимущественно рассеивают свет под малыми углами к лазерному пучку, а мелкие частицы – под большими углами. Анализ данных производится с использованием теории Ми и приближения Фраунгофера.

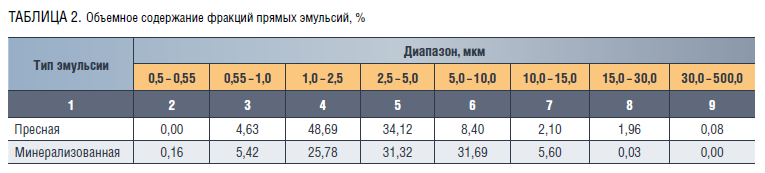

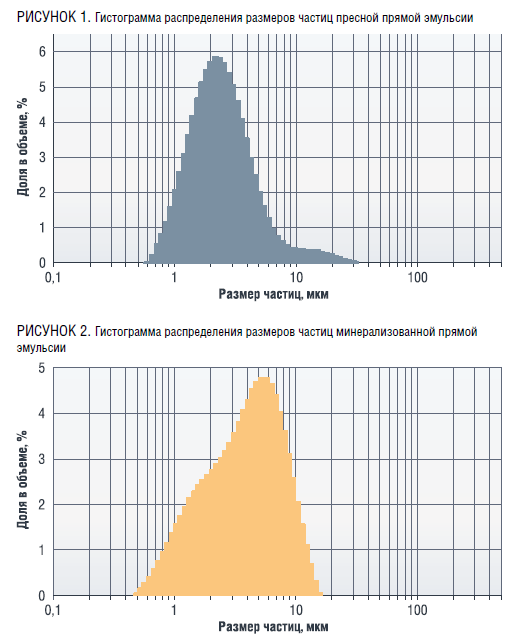

Исследования фракционного состава дисперсной фазы проведены для пресной и минерализованной прямых эмульсий. Состав пресной прямой эмульсии исследовался для определения влияния соли на свойства раствора.

Исходя из полученных данных (таблица 2, рисунки 1, 2), практически половина капель пресной прямой эмульсии (48,7 %) находится в диапазоне 1,0–2,5 мкм, 34,1 % капель имеют размер 2,5–5,0 мкм. В минерализованной прямой эмульсии размеры капель распределяются следующим образом: 31,2 % находятся в диапазоне 0,55–2,5 мкм, 31,3 % в диапазоне 2,5–5,0 мкм, 31,7 % в диапазоне 5,0-10,0 мкм. Средний размер капель минерализованной эмульсии незначительно больше, чем пресной – 4,5 и 3,3 мкм соответственно.

При введении соли увеличивается ионная сила среды, изменяется дисперсность и фракционный состав эмульсии, что определяет последующие структурно-реологические параметры системы.

Отличительной особенностью данного состава прямой эмульсии является наличие надколлоидной фракции размером 0,55–1,0 мкм, которая обеспечивает низкие значения фильтрации и, согласно закону Стокса, высокую седиментационную стабильность. При этом доля этой фракции невысока (4,6–5,4 %), что несущественно влияет на пластическую вязкость, а доля крупной фракции эмульсии (15–35 мкм) незначительна и такие частицы не будут задерживаться на системе очистки при бурении.

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и АО НПО «Полицелл» провели совместные всесторонние исследования по разработке системы прямой эмульсии, устойчивой к загрязнениям различного типа: глинистым шламом, солью, рапой, цементом, гипсом, углекислотой. В настоящее время ведутся исследования фильтрационно-емкостных свойств системы прямой эмульсии на образцах керна Тас-Юряхского НГКМ.

По результатам исследований установлена температурная зависимость поверхностного натяжения фильтрата бурового раствора при низких забойных температурах 10–20 ℃, характерных для скважин Восточной Сибири; показано изменение фракционного состава дисперсной фазы при переходе от пресной к высокоминерализованной среде. Тонкодисперсный состав обеспечивает седиментационную стабильность и низкий показатель фильтрации.

Система может быть использована как на интервале солей, так и в подсолевом комплексе. Рециклинг для использования на последующих скважинах, снижение объемного содержания углеводорода и упрощение переработки шлама улучшают экономические показатели и уменьшают экологическую нагрузку. Также в прямой эмульсии углеводород находится в состоянии дисперсной фазы, поэтому выделяется меньшее количество легковоспламеняемых паров по сравнению с РУО, что снижает пожарную опасность и негативное воздействие на персонал.

На этапе испытания и освоения прямая эмульсия, в отличие от РУО, при смешении с водными растворами солей и жидкостями ГРП не образует вязких составов, препятствующих получению углеводородного продукта.

Литература

1. Кузьмина М.В. Особенности применения растворов на углеводородной основе при бурении горизонтальных скважин // Сборник научных трудов ТатНИПИнефть. – 2018. – С. 242–246.

2. Тарасова Ю.С. и др. Применение геохимических методов при бурении разведочных скважин на растворах с углеводородной основой // Нефтяная столица. – 2023. – С. 218–222.

3. Тихонов Е.В. и др. Бурение продуктивных горизонтов с пониженным пластовым давлением в Западной Сибири – прямая эмульсия «масло в воде» BARADRIL-N®/Mineral Oil // Бурение и нефть. – 2013. – № 10. – С. 50–52.

4. Аксенова Н.А., Липатов Е.Ю., Харитонова Т.А. Опыт строительства горизонтальных скважин на Кошильском месторождении // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2018. – № 4. – С. 34–37.

5. Нечаева О.А., Никитин В.И., Фесенко Н.А. Управление свойствами фильтрата буровой промывочной жидкости для сохранения коллекторских свойств пласта // Булатовские чтения. – 2020. – Т. 3. – С. 258–260.

6. Вафин Р.М. Повышение качества вскрытия продуктивных пластов путем комплексного использования полисахаридов // Недропользование. – 2011. – № 1. – С. 47–52.

7. Николаев Н И., Леушева Е.Л. Теоретические и экспериментальные исследования эффективности бурения твердых горных пород // Недропользование. – 2015. – № 15. – С. 38–47.

8. Литвиненко В.С., Николаев Н.И. Технологические жидкости для повышения эффективности строительства и эксплуатации нефтяных и газовых скважин // Записки Горного института. – 2011. – Т. 194. – С. 84–90.