Ключевые слова: моделирование, гидраты, гидратообразование, подземное хранение газа, отложения, ламинарный и турбулентный режимы движения газа.

Проблематика создания моделей подземных хранилищ газа является актуальной в настоящее время по причине необходимости резервирования значительных объемов природного газа. Данное явление может быть обусловлено как сложностями экспортных поставок полезных ископаемых, так и технологическими особенностями работы единой газотранспортной системы. В последнем случае прежде всего стоит отметить необходимость покрытия разного рода неравномерностей в потреблении природного газа (сезонных, суточных, производственных), а также способы решения поставленной задачи.

Как правило, подземные хранилища газа (ПХГ) обустраивают на базе уже известных месторождений на завершающей стадии добычи, что обусловлено наличием герметичного резервуара, минимальной инфраструктуры и геологической информации о породе-коллекторе.

Обустройство газохранилищ на базе действующих месторождений в обязательном порядке должно сопровождаться проверкой пригодности скважин, технологических трубопроводов и иного оборудования к дальнейшей эксплуатации. Согласно действующей программе подготовки наибольший интерес представляют трубопроводы и возможные осложнения их эксплуатации, поэтому далее будем рассматривать проблему образования газогидратов и их влияние на работоспособность ПХГ.

Явление наличия отложений гидратов в трубопроводах обуславливается совокупностью множества факторов:

‒ наличие частичек воды в отбираемом из хранилища газе;

‒ снижение температуры потока газовой смеси ниже температуры образования гидратов;

‒ значительная шероховатость внутренней стенки трубопровода (наличие благоприятных условий для фиксации молекул гидратов на стенке трубы).

Остановимся подробнее на проблематике отложения газовых гидратов при перекачке газа по трубопроводам. Как уже отмечалось выше, возникновению этого процесса способствует наличие в потоке газа частичек воды и низкая температура перекачки. В процессе отложения газогидратов в трубопроводе формируется пробка, препятствующая свободному течению газа. Преграда, возникшая на пути следования газовой смеси, оказывает существенное влияние на скорость течения газа и, как следствие, на режим течения. При рассмотрении гидратных пробок необходимо помнить о том, что величина отложений может быть различной. Данное обстоятельство необходимо учитывать при моделировании с целью обеспечения наглядности результатов моделирования и более однозначной их интерпретации. В зависимости от скорости течения вязкой текучей среды в круглом трубопроводе различают следующие режимы течения: устойчивое ламинарное, ламинарное с элементами турбулентности, устойчивое турбулентное [1].

Целью данной работы является выявление зависимости изменения параметров транспортировки, таких как скорость и давление газа, на надежность трубопровода.

Оценка влияния величины отложений на производительность перекачки проводилась при помощи компьютерного моделирования в программе Ansys Student.

Моделирование и анализ ламинарного и турбулентного однофазного течения природного газа через участок отложений гидратов различной величины

Целью моделирования является выявление и анализ зависимости между величиной отложений и эффективностью перекачки, а также безопасностью эксплуатации объекта при наличии рассматриваемой проблемы.

Построение модели проводилось путем моделирования потока среды в трубопроводе условным диаметром 1400 мм и отложений, перекрывающих определенную величину сечения потока.

Далее все модели были импортированы в Ansys.

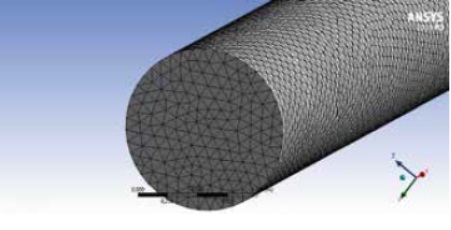

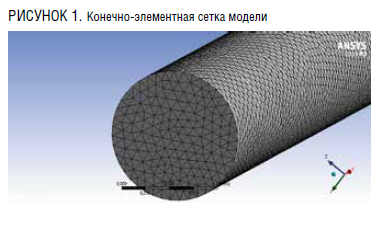

Путем выбора раздела Mesh приступаем к генерации конечно-элементной сетки. В качестве размера элементов вводим в графу Element Size размер 0,1 м для точности полученных результатов (рисунок 1).

Данный анализ представляет собой описание течения газа с учетом турбулентности, вызванной непостоянным сечением трубопровода.

Работа начинается с выбора аналитической системы «Fluid flow (Fluent)» в дереве Ansys Workbench.

С помощью команды Named Selection присваиваем имена-назначения для трех зон модели:

- inlet – вход исследуемого потока газа;

- outlet – выход исследуемого потока газа;

- wall – граница (внутренняя стенка трубопровода и отложений гидратов).

Далее задаем граничные условия. В разделе Models выбираем модель вязкости. В разделе materials для среды fluid выбираем в качестве материала газ метан (methane). В разделе Boundary conditions для зоны inlet задаем выбранную скорость среды 1,7 м/с, задание давления не имеет смысла, так как в результате расчета давление в начале и в конце трубопровода будет выровнено.

В качестве метода решения выбираем Coupled, что позволит дать эффективное решение для однофазного потока. Для улучшения качества и точности решения в окне Run Calculation выбираем количество итераций равным 1000.

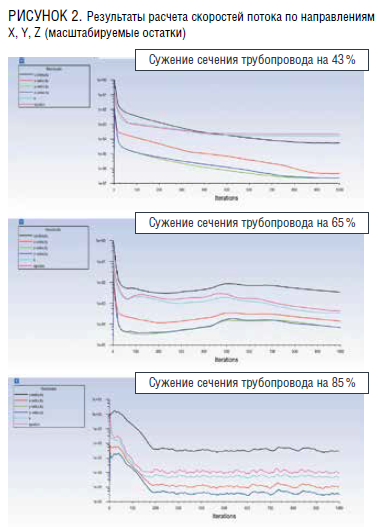

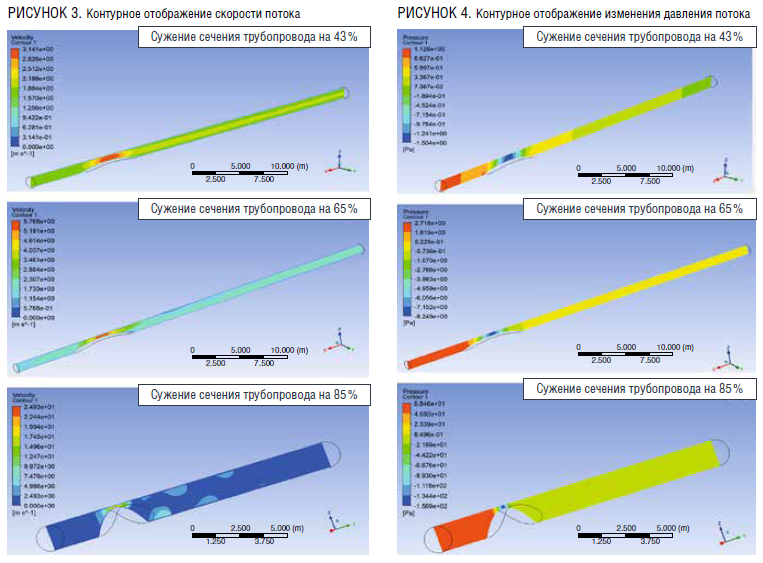

В процессе моделирования были получены графики расчетов скоростей при различных итерациях, представленных в виде плоскости, проходящей через ось трубопровода. На данных графиках представлена динамика изменения вышеуказанных параметров при прохождении потока газа через сужение, в роли которого выступают отложения гидратов.

Результаты калькуляции трех типов моделей, представленных на рисунке 2, позволяют наглядно обнаружить влияние величины отложений на изменение скоростей в потоке газовой смеси.

В случае увеличения количества отложений гидратов внутри трубопровода наблюдается:

‒ увеличение скорости потока газа в месте уменьшения проходного сечения (согласно уравнению неразрывности);

‒ изменение траектории течения газовой смеси по причине турбулизации всего потока газа (исходя из поведения кривых k и epsilon, характеризующих общее описание турбулентности с помощью двух транспортных уравнений);

‒ уменьшение давления в зоне повышения скорости газовой смеси согласно закону Бернулли.

Вышеописанные наблюдения являются достаточно достоверными по причине выполнения большого количества итераций. Другими словами, полученные данные истинны ввиду большого количества повторений циклов расчета и, соответственно, малой погрешности при решении задачи.

К негативным последствиям такого рода явлений следует отнести тот факт, что после прохождения участка с отложениями давление газа восстанавливается не в полной мере. Данное обстоятельство отрицательно сказывается на технологических показателях, например, на дальности перекачки газа. Кроме того, на участке, предшествующем зоне скопления газогидратов, давление повышается, что может приводить к разрушению стенки трубопровода и развитию последующей аварийной ситуации.

Обработка результатов решения

В данной работе были выведены результаты следующих типов:

- контурное отображение изменения скорости и давления (рисунки 3, 4).

Отображает результаты расчета скорости и давления путем создания дополнительной поверхности в плоскости ZY. Результаты представлены для поверхности проходящей через центр вдоль оси трубопровода.

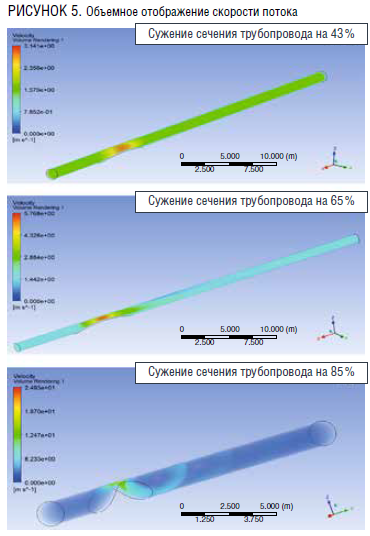

- объемное отображение скорости потока (рисунок 5).

Отображает результаты расчета скорости путем создания многочисленных поверхностей перепендикулярно оси и по всей длине трубопровода, благодаря чему получается объемная статичная картина потока.

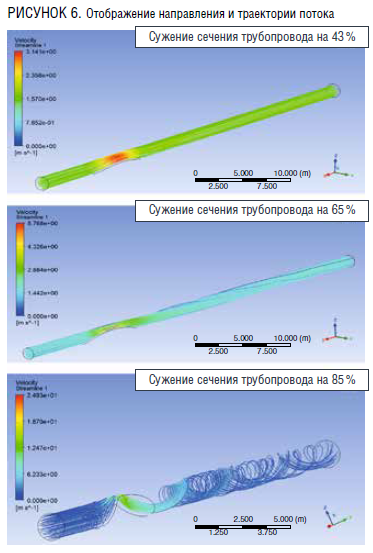

- отображение направления и траектории потока с помощью линий (рисунок 6).

Отображает результаты расчета скорости, а также траектории движения потока газа. Таким образом, путем отображения движения частиц газового потока по всей длине и объему трубопровода.

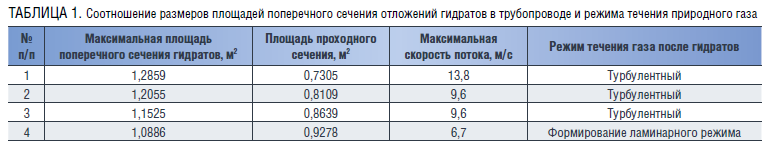

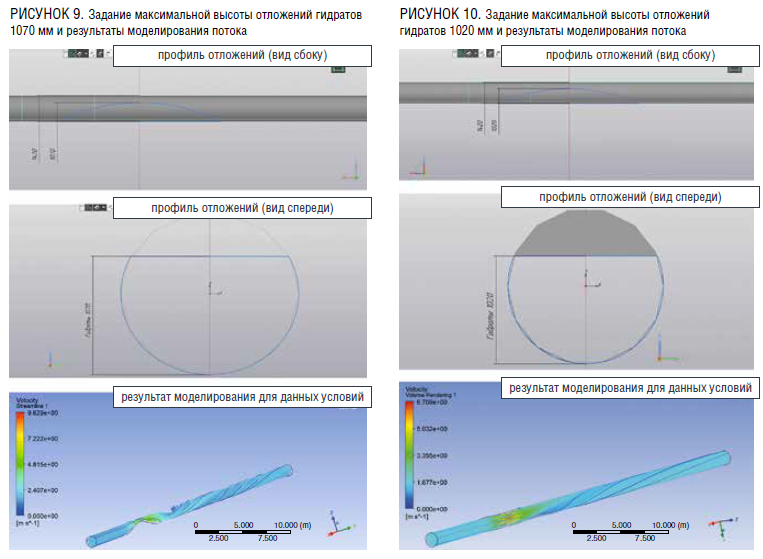

В ходе работы была определена критическая площадь сечения трубопровода, не закрытого отложениями гидратов, при превышении которой поток перейдет из ламинарного в турбулентный режим.

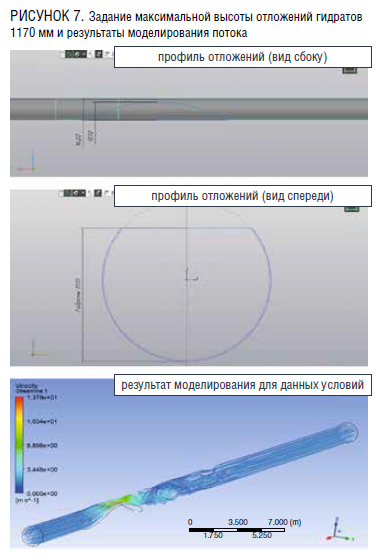

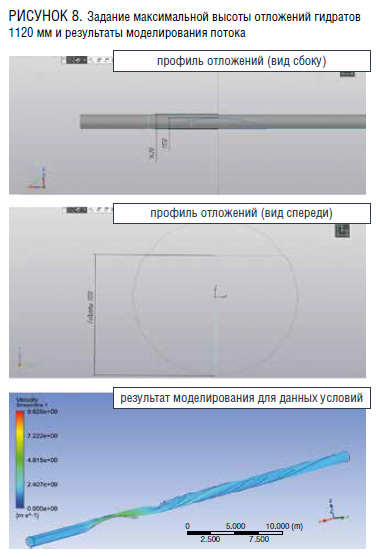

Порядок работы заключался в варьировании размеров закрываемого сечения трубопровода отложениями гидратов в соответствии с таблицей 1. Редактируя уже сформированную модель трубопровода с отложениями гидратов в Компас 3D (рисунки 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 10б) и далее задавая граничные условия в Ansys 2019 (Student) в соответствии с рис. 6, получаем следующие результаты (рисунки 7в, 8в, 9в, 10в).

Таким образом была определена граница перехода потока природного газа в трубопроводе от ламинарного в турбулентный режим при прохождении через сечение, образовавшееся в результате формирования отложений гидратов.

Вывод

* При увеличении толщины отложений в сечении трубопровода в зоне сужения и далее по направлению потока скорость течения газа увеличивается. Как видно из графиков, представленных на рисунке 2, при значительном сужении скорость течения газа может увеличиться в десятки раз, что приводит к завихрениям потока в трубопроводе. Данный факт позволяет нам сделать вывод о том, что при наличии явления турбулизации часть энергии будет теряться, что негативно отразится на величине напора и, следовательно, на эффективности перекачки.

* Давление в зоне сужения также падает пропорционально уменьшению сечения трубопровода, также оно снижается после прохождения места гидратообразования. Данный факт свидетельствует о снижении производительности конкретного трубопровода в частности, а также подземного хранилища в целом. Также следует принять во внимание и то, что давление газа до сужения повышается. Повышенное давление на стенке трубопровода негативно сказывается на его прочностных характеристиках и может привести к возникновению аварийных ситуаций.

Литература

1. ГОСТ Р 53239-2008: Хранилища природных газов подземные. Правила мониторинга при создании и эксплуатации [Электронный ресурс] // Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. – Режим доступа

2. ГОСТ Р 57817-2017 Подземные хранилища газа. Нормы проектирования

3. Хвалин А.Л. Моделирование турбулентного режима течения газа // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика. 2022. Т. 22, вып. 4. С. 320–327, EDN: UVEZON.

4. An Introduction to SOLIDWORKS® Flow Simulation 2024 John E. Matsson, Ph.D., P.E. 866 с.