Ключевые слова: импортозамещение, нефтегазовое оборудование, Арктика, шельф, геология, Ямал, бурение, технологии, СПГ, подводная добыча.

Арктический шельф России обладает значительным ресурсным потенциалом. По оценкам, его запасы составляют до 83 млрд тонн условного топлива, что делает его одним из крупнейших неосвоенных нефтегазовых регионов мира. Освоение этих ресурсов имеет стратегическое значение для обеспечения энергетической безопасности страны и поддержания экспортного потенциала на фоне истощения зрелых месторождений Западной Сибири.

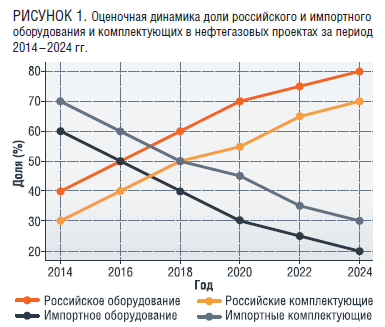

Однако арктические месторождения характеризуются экстремальными условиями: низкие температуры, сложная ледовая обстановка, удаленность от берега, отсутствие инфраструктуры. Технологии для работы в таких условиях находятся на грани современных инженерных возможностей. До 2014 года значительная часть решений, применяемых в проектах, базировалась на иностранном оборудовании. Введение ограничений резко закрыло доступ к критически важным технологиям – от СПГ-установок и бурового оборудования до цифровых систем управления. По оценке экспертов, в момент введения санкций зависимость российских арктических проектов от импортных технологий составляла 80–90 %, что поставило под угрозу развитие месторождений [1]. Это обострило необходимость развития импортонезависимой технологической базы.

Опыт стран с арктическим присутствием – таких как Норвегия и Канада – показывает, что освоение шельфа возможно при условии планомерных инвестиций в НИОКР, локализации оборудования и адаптации технологий. В Канаде и на Аляске активно применялись искусственные буровые острова и ледостойкие платформы. Эти наработки могут служить ориентирами при формировании промышленной стратегии.

Также актуален вопрос геологической изученности региона. В отличие от Западной Сибири, геологоразведка в акваториях северных морей ограничена. Однако научная и практическая база, сформированная при разработке Ямальского полуострова, может быть эффективно адаптирована для создания геомоделей и проектирования скважин в арктических морях.

Ограничения и технологический разрыв

После 2014 года существенно ограничены экспорт технологий и оборудования двойного назначения в нефтегазовую отрасль, особенно в отношении арктических и шельфовых проектов. Были заблокированы поставки критически важного оборудования, необходимого для глубоководного бурения, подводной добычи, СПГ-установок, а также ПО для управления производственными процессами. Это привело к остановке ряда совместных проектов с международными компаниями.

Особенно чувствительным стал запрет на поставку высокотехнологичного оборудования: буровых установок, насосных и компрессорных станций, криогенных систем, антикоррозийных покрытий, датчиков, приводных систем, гидравлических управлений и интеллектуальных управляющих модулей. В результате был нарушен цикл воспроизводства оборудования, зависимость от которого в отдельных проектах доходила до 80–90 %.

Разрыв технологических цепочек поставок породил стратегический технологический вакуум. Основные шельфовые месторождения оказались в ситуации неопределенности. Некоторые проекты были заморожены или отложены на неопределенный срок, другие перешли к сценарию «ожидания локализации». Без современной технологической базы невозможно рентабельно осваивать трудноизвлекаемые запасы и СПГ-проекты [2].

Недостаток технологического суверенитета ослабляет энергетическую безопасность государства. В частности, отсутствие собственных компетенций и критических технологий делает промышленность уязвимой.

Ограничения стали не только внешним вызовом, но и своеобразным катализатором для запуска процессов суверенного технологического развития. Ограничения вынуждают пытаться восполнить этот разрыв через импортозамещение. Однако, как показывает анализ, импортозамещение в высокотехнологичных сегментах невозможно в короткие сроки без комплексных инициатив, стимулирования НИОКР, мобилизации научных институтов и привлечения стратегических партнеров (например, Китай, Индия, Иран).

Государственная инициативы и меры поддержки

В ответ на вызовы, вызванные ограничениями, реализуются инициативы технологического импортозамещения, направленные на снижение критической зависимости от иностранных технологий в нефтегазовом секторе. Среди ключевых инструментов:

- Федеральные целевые программы (в том числе «Развитие машиностроения для ТЭК»), нацеленные на модернизацию промышленности;

- Специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0), предусматривающие предоставление льгот отечественным и локализованным производителям;

- Фонд НТИ, Минпромторг и институты развития (Сколково, РВК), обеспечивающие грантовую и организационную поддержку НИОКР;

- Программы технологической кооперации с вузами и отраслевыми НИИ: Губкинский университет, СПбПУ, ИГиРГИ, ЦНИИТМАШ, ЦКБМ и др.

Ведется системная работа по формированию реестра отечественного оборудования, упрощению сертификации, созданию испытательных центров. Однако, как отмечают эксперты, реализуемые меры зачастую имеют административную природу и пока в ограниченной степени сопровождаются устойчивыми рыночными стимулами для разработчиков и производителей оборудования.

Примеры успешной локализации и наращивания компетенций

Важным направлением становится заимствование успешных моделей зарубежных стран. Так, Норвегия в 1970-х годах запустила государственную программу локализации оборудования с обязательным участием норвежских поставщиков в каждом проекте. Результатом стало формирование национального нефтесервисного кластера, экспортирующего технологии по всему миру. Исследователи отмечают, что на «протекционистском» этапе норвежской истории локализация способствовала появлению конкурентоспособных отечественных компаний и технологий [3].

В Канадской Арктике еще в 1970–80-е гг. отрасль апробировала особые технические решения: строительство искусственных гравийных островов для бурения на мелководье, использование сезонных ледовых дорог и мощных ледоколов для сопровождения операций [4]. Несмотря на экстремальные условия, к 1990 г. в канадском секторе Beaufort Sea было пробурено 86 скважин, что свидетельствует о наличии определенной технологической базы [5].

Несмотря на ограничения, в России достигнут ряд успехов по частичной локализации и освоению отдельных технологических цепочек:

- Платформа «Приразломная»: около 90 % комплектующих отечественного производства, включая буровое оборудование, металлоконструкции, инженерные системы;

- Проект «Арктик СПГ-2» (НОВАТЭК): внедрение технологии сжижения «Арктический каскад» с высокой долей локализованных компонентов;

- Разработка морозостойких буровых установок (в том числе с верхним приводом) на российских машиностроительных заводах;

- Создание оборудования для гидроразрыва пласта, устьевого и насосного оборудования;

- Производство стальных труб, арматуры, кабельной продукции и теплоизоляции с учетом условий Арктики.

Наращиваются компетенции и в области инженерной геофизики, включая технологии 3D-моделирования коллекторов, адаптацию цифровых двойников, автоматизацию геолого-гидродинамических моделей.

Однако сохраняется высокая зависимость от иностранных компонентов в области сенсорики, систем управления, телеметрии, приводных систем, прецизионной механики и др.

Геологическая изученность региона и научная база

Освоение Арктики невозможно без комплексного геолого-разведочного обоснования. К настоящему моменту геологическая изученность континентального шельфа значительно уступает зрелым регионам – прежде всего Западной Сибири.

В то же время опыт Ямала и ЯНАО, где успешно реализованы крупнейшие проекты («Бованенково», «Южно-Тамбейское», «Харасавэйское» и др.), может быть использован как методологическая и технологическая основа. Геолого-физические характеристики, тектоническое строение и типы коллекторов имеют схожие черты с прибрежными арктическими структурами.

Кроме того, научные и производственные подходы, отработанные в Западной Сибири, могут позволить адаптировать геомодели, методики геолого-технологических исследований, гидродинамических исследований скважин и гидроразрыва пласта для проектирования арктических месторождений. Это обеспечивает преемственность и сокращает сроки адаптации проектных решений.

Международный опыт показывает, что для круглогодичной работы в Арктике требуются специальные инженерные решения: использование льда как строительного материала (ледовые дороги, буровые основания), системы ice management и усиленные конструкции для защиты от давления льдов. Еще в 1970–80-х годах были отработаны методы управления ледовой обстановкой и разработки устойчивых к льдам платформ (например, Molikpaq, Kulluk), ставшие фундаментом современных технологий для шельфа. Для минимизации влияния льдов применяется подводная добыча, однако на малых глубинах необходимо защищать устья скважин и фонтанную арматуру от воздействий ледовых килей. В практике используются специальные защитные кожухи и бетонные кессоны, предотвращающие контакт льда с оборудованием [6].

Перспективы освоения Арктики и технологическая независимость

В долгосрочной перспективе Арктика рассматривается как стратегический резерв ресурсной базы России. Для полноценной разработки необходимо развитие следующих направлений:

- Модульные подводные добычные комплексы для мелководных и средне-глубоких участков;

- СПГ-технологии и морские криогенные терминалы, адаптированные к климату Арктики;

- Автономные ледостойкие платформы с минимальным участием экипажа;

- Цифровые двойники месторождений и предиктивные модели управления добычей;

- Технологическое партнерство с Китаем, Ираном, странами Азии и Ближнего Востока;

- Развитие собственной приборной базы и микроэлектроники.

Выводы

Импортозамещение нефтегазового оборудования для арктического шельфа является стратегическим направлением обеспечения энергетической и технологической безопасности. В условиях действующих ограничений данная задача приобретает системный характер. Несмотря на отдельные достижения, ключевыми остаются проблемы зависимости от критических компонентов, недостаточная кооперация в науке и недостаточный уровень цифровизации.

Опыт Канады и Норвегии подтверждает, что устойчивое развитие арктических проектов возможно только при условии долгосрочной индустриальной стратегии, стимулирования локализации и инвестиций в НИОКР. Преемственность с Западной Сибирью, особенно регионом Ямала, должна быть использована для сокращения неопределенностей в геологоразведке и проектировании.

Будущее арктической нефтегазовой отрасли России зависит от способности объединить государственные инициативы, промышленную базу и научный потенциал в единый технологический контур, адаптированный к вызовам XXI века.

Литература

1. Шаповалова Д., Галимуллин Э., Грушевенко Е. Управление освоением шельфовых нефтегазовых ресурсов в российской Арктике: влияние западных санкций и перспективы северного развития // Энергетическая политика (Energy Policy). – 2020.

2. Волошин В.И. Технологический фактор в развитии нефтегазового комплекса России // Российский внешнеэкономический вестник. – 2023.

3. Рюггвик Х. Краткая история норвежской нефтяной промышленности: от защищенных национальных чемпионов к международно конкурентоспособным транснациональным компаниям // Business History Review. – 2015.

4. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP). Оценка 2007: Нефтегазовая деятельность в Арктике – последствия и потенциал. Том 2. – Осло: AMAP, 2010.

5. Эстхаген А. Ставка на Арктику: нефтегазовые перспективы Канадской Арктики // The Arctic Institute. – 2013.

6. Нобл П., Мэддок Б. Историческая справка о развитии технологий освоения и добычи в Арктике // NPC Arctic Potential – Технологический доклад 6-2. – Национальный нефтяной совет США (National Petroleum Council).