Ключевые слова: удаленная зона пласта, проницаемость, эффективное давление, пескопроявление, асфальтены, солеотложения, насыщенность флюидами, ползучесть, геомеханические факторы.

Ключевым вызовом при разработке слабосцементированных коллекторов является вынос механических частиц. Это явление, при котором песчаные частицы или мелкие фракции породы начинают перемещаться вместе с углеводородами в процессе добычи, что может привести к снижению эффективности работы скважин и ухудшению качества добываемого продукта.

Несмотря на то, что большая часть исследований направлена на изучение изменения характеристик призабойной зоны пласта (ПЗП), важным аспектом для прогнозирования выноса механических примесей являются процессы, происходящие в удаленной зоне пласта (УЗП). В условиях высокой проницаемости песчаные частицы могут легче вымываться из матрицы породы, что приводит к пескопроявлению. Изменения в давлении и температуре, а также взаимодействие с химическими компонентами флюидов могут дополнительно усиливать этот процесс.

В данной статье проанализированы факторы, которые являются причиной изменения проницаемости УЗП, а также произведен их сравнительный анализ для определения градации по степени влияния.

Оценка влияния эффективного давления

В ходе разработки нефтегазовых месторождений проницаемость коллектора снижается из-за уменьшения пластового давления и увеличения эффективного давления:

где Pэф – эффективное давление; Рпл – пластовое давление; Ргор – горное (внешнее) давление.

Исходя из данной формулы, снижение пластового давления влечет за собой увеличение эффективного давления, что, в свою очередь, приводит к росту нагрузки на скелет породы. Данная нагрузка не проходит бесследно и оказывает влияние на структуру порового пространства и, как следствие, на фильтрационно-емкостные свойства коллектора. Увеличивающееся эффективное давление способствует схлопыванию пор и изменению направления потоков движения флюида в пласте. Ввиду этого проницаемость трещиноватых горных пород в большей степени зависит от эффективного давления, чем пористых, поскольку изменение проницаемости происходит из-за раскрытия или смыкания трещин.

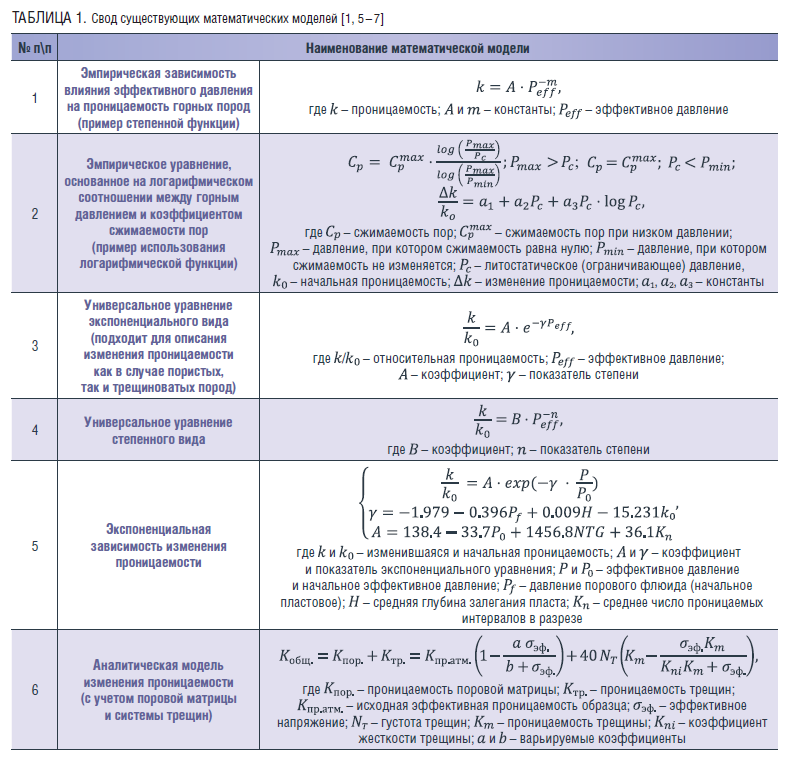

Авторами работы [1] проанализированы зависимости и методики описания изменения проницаемости горных пород, которые включают в себя эмпирические зависимости, основанные на экспериментальных данных, и численные модели, учитывающие геомеханические свойства пород. Анализ показывает, что универсальные уравнения, основанные на экспоненциальных и степенных зависимостях, могут описывать изменения проницаемости как пористых, так и трещиноватых пород [2–4].

В зависимости от типа пустотного пространства – порового или трещиноватого – природа изменения проницаемости от эффективного давления разнообразна, но зависимости изменений проницаемости пористых и трещиноватых горных пород могут быть одинаково достоверно описаны как экспоненциальными, так и степенными уравнениями. Выбор уравнения осуществляется путем сопоставления с экспериментальными данными. Коэффициенты и показатели наиболее подходящих уравнений характеризуют интенсивность изменения проницаемости по сравнению с эффективным давлением и в основном зависят только от начальной проницаемости.

Наиболее распространенные математические модели, используемые для оценки изменения проницаемости в зависимости от эффективного давления, представлены в таблице 1.

Таким образом, необходимо отметить, что при снижении пластового давления происходит снижение проницаемости. Так, для Уренгойского НГКМ при снижении пластового давления на 30 МПа может происходить снижение проницаемости коллектора на 60 % и более. Кроме того, чем больше значение эффективной проницаемости образца в условиях, близких к атмосферным, тем меньше будет меняться проницаемость коллектора при изменении пластового давления, что подтверждает один из выводов исследований [8–11].

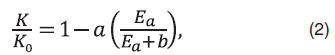

Немаловажное влияние на изменение проницаемости также оказывает осаждение и отложение асфальтенов в процессе разработки. Отложение АСПО представляет собой значительную проблему для нефтяных месторождений, влияющее не только на проницаемость пород-коллекторов, но и на их смачиваемость, что, в свою очередь, снижает их продуктивность. Авторы работы [12] разработали модели для количественной оценки и прогнозирования изменений смачиваемости и проницаемости вследствие осаждения асфальтенов.

Асфальтены могут существенно изменять смачиваемость и проницаемость пород-коллекторов, и это изменение происходит в основном за счет адсорбции асфальтенов на поверхности пор, что приводит к блокированию и сокращению фильтрационных каналов в пласте [13–15]. Факторами, оказывающими влияние на адсорбцию молекул асфальтенов, являются:

1. Химические свойства поверхности и заряд – поверхности с положительным поверхностным зарядом вызывают адсорбцию отрицательно заряженных полярных компонентов сырой нефти.

2. pH – стабильность частиц снижается в водной среде.

3. Состав нефти – увеличение содержания насыщенной составляющей сырой нефти увеличивает адсорбцию за счет снижения устойчивости асфальтенов, которые, как следствие, смачивают поверхность. Присутствие различных катионов и анионов вызывает ионные взаимодействия, способствующие адсорбции; например, присутствие Mg2+ и Ca2+ изменяет поверхностный заряд и приводит к адсорбции асфальтенов.

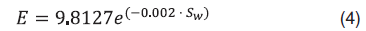

где a, b – эмпирические постоянные; E – объемная доля осажденных асфальтенов.

В целом ключевой проблемой при прогнозировании и моделировании влияния асфальтеновых осадков признается неравномерное распределение содержания тех или иных минералов в пласте, что усложняет процессы моделирования. Исследование показывает, что для лучшего понимания и прогнозирования поведения асфальтенов необходимо совершенствовать методы моделирования.

Кольматация порового пространства происходит не только из-за образования АСПО: данная проблема встречается также на поздних стадиях разработки месторождения при применении методов увеличения нефтеотдачи (МУН).

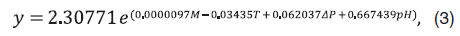

Так, в процессе разработки нефтяных месторождений с применением метода увеличения нефтеотдачи – закачки CO2, закачиваемый углекислый газ взаимодействует с пластовыми водами (часто с высокоминерализованными – рассолами), содержащими высокие концентрации солеобразующих ионов, что приводит к осаждению неорганических солей. Это блокирует поровые каналы пород-коллекторов, изменяет характеристики коллектора (пористость, проницаемость) и снижает коэффициент извлечения нефти. Научная работа [16] содержит факторный анализ процесса осадкообразования, его математическую характеристику. Авторами также количественно оценено влияние солеотложения на процесс разработки месторождения.

Результаты факторного анализа процесса осадкообразования и отложения неорганических солей в процессе разработки месторождения изложены ниже:

1. Температура – чем выше температура, тем менее интенсивно происходит отложение неорганических солей. Более того, количество отложений более чувствительно к температуре при высоком содержании солеобразующих ионов.

2. Давление – повышение давления не приводит к выпадению нерастворимых осадков, и наоборот, они появляются при понижении давления.

3. Содержание солеобразующих ионов – чем больше содержание ионов, тем больше потенциально образуется нерастворимых отложений.

Математическая характеристика процесса солеотложения [16] (зависимость количества отложившихся нерастворимых осадков от взаимодействия CO2 с пластовыми водами):

где y – количество осадка, мг; T – температура, °C; ΔP – перепад давления, МПа; M – концентрация солеобразующих ионов, мг/л; pH – значение pH раствора.

Солеотложение оказывает большое влияние уже на ранней стадии разработки нефтяного месторождения, что в основном происходит из-за быстрой реакции раствора с CO2 [17–19]. По мере выработки запасов объем отложений неорганических солей увеличивается, что приводит к блокировке пор, снижению коэффициента извлечения и увеличению количества выносимых механических примесей.

Авторами статей [20–21] представлены результаты расчетов изменения деформируемости и проницаемости горных пород для различных стадий разработки месторождения. Данные расчеты основаны на исследовании терригенных коллекторов, изменения их физико-механических и фильтрационно-емкостных свойств при различных уровнях насыщенности.

Авторы провели серию экспериментальных исследований, в которых отразили влияние насыщенности пород на прочностные и упругие характеристики: с определением зависимости модуля упругости породы от водонасыщенности.

Можно сделать вывод, что относительное изменение проницаемости при увеличении эффективного давления в образцах, насыщенных преимущественно водой, больше, чем в образцах, насыщенных преимущественно керосином.

Кроме того, важный аспект эксплуатации слабосцементированных терригенных коллекторов представляет собой возможный прорыв воды от нагнетательных к добывающим скважинам, особенно в условиях значительных перепадов давления и высоких скоростей закачки воды. Как показано в работе Лушпеева и соавторов [22], ключевой причиной данного явления является формирование водяных конусов, возникающих из-за деформации контакта фаз и нарушения равновесия между пластовыми характеристиками и эксплуатационными параметрами. Данная проблема усугубляется в условиях неоднородных пластов, где зоны высокой проницаемости способствуют ускоренному движению воды, снижая эффективность заводнения и увеличивая обводненность продукции. Результаты их исследований подчеркивают важность учета пластовых неоднородностей и корректного управления дебитами скважин для предотвращения преждевременного прорыва воды.

Авторами работы [23] проведены исследования влияния плотности сетки скважин на природно-технологические показатели разработки месторождений, горные породы которых подвергаются ползучей деформации.

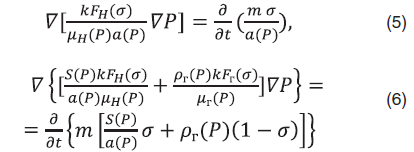

Аналитическая модель основывается на решении системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных [24–25]:

Система уравнений для гидродинамических расчетов процесса разработки.

где P – давление; k, m – проницаемость и пористость пласта, соответственно; σ – коэффициент нефтенасыщенности пласта; Fн, Fг – коэффициенты относительной фазовой проницаемости для нефти и газа, соответственно; µн(Р), µг(Р) – вязкости нефти и газа соответственно; S(P) – растворимость газа в нефти; рг – плотность газа; a(P) – объемный коэффициент нефти; ∇ – оператор Гамильтона.

Так как решение данной системы осложнено большим количеством переменных величин, авторы в своей работе используют уравнение материального баланса, позволяющее определить средневзвешенное значение давления по пласту, метод осреднения, а также связь пластового давления с пористостью и проницаемостью.

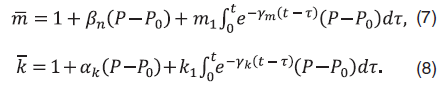

Таким образом, в общем виде уравнения связи между пористостью, проницаемостью, давлением и параметрами ползучести имеют вид:

Исходя из данных аналитических моделей, можно сделать вывод, что изменение пористости и проницаемости со временем тем больше, чем больше параметры ползучести.

Важно учитывать, что ползучесть принимается как постоянный во времени параметр, а изменение пористости и проницаемости во времени рассматривается без учета разрушений, которые могут происходить в пласте в процессе разработки.

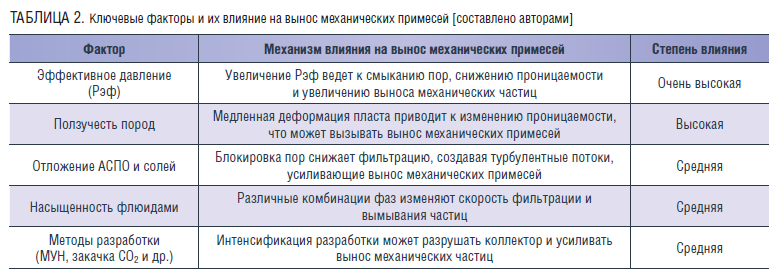

На основании приведенного выше аналитического исследования были определены ключевые факторы и проведена их градация по степени влияния на вынос механических примесей (таблица 2).

Заключение

В работе проведен детальный анализ факторов, влияющих на проницаемость УЗП, что позволяет более точно прогнозировать изменения фильтрационно-емкостных свойств коллекторов. Представленные модели и методики помогают оптимизировать разработку месторождений, снижая влияние негативных факторов, таких как вынос механических примесей и осаждение асфальтенов. Рекомендуется интегрировать результаты лабораторных и полевых исследований для создания более универсальных моделей, а также применять предложенные математические зависимости для мониторинга и регулирования процессов разработки нефтяных и газовых месторождений.

Геомеханические факторы оказывают существенное влияние на изменение проницаемости в удаленной зоне пласта, а описание точной зависимости от изменения фильтрационно-емкостных свойств сильно осложнено ввиду нелинейности уравнений, наличия временных производных и специфичных граничных условий.

В данной работе проанализированы факторы, влияющие на изменение проницаемости УЗП, и их связь с процессом выноса механических частиц. Установлено, что увеличение эффективного давления, ползучесть пород, выпадение асфальтенов и осаждение неорганических солей могут приводить к изменению структуры порового пространства, образованию микротрещин, разрушению породы-коллектора, создавая условия для высвобождения и миграции механических частиц. Формирование зон с пониженной фильтрацией вызывает перераспределение потоков пластовых флюидов, что способствует интенсификации выноса механических частиц. Полученные зависимости позволяют прогнозировать риски пескопроявления и разрабатывать методы контроля для повышения стабильности разработки.

Литература

1. Effect of Effective Pressure on the Permeability of Rocks Based on Well Testing Results

2. Jones, F.O.; Owens, W.W. A Laboratory Study of Low-Permeability Gas Sands. J. Pet. Technol. 1980, 32, 1631–1640.

3. Ren, J.; Guo, P. A New Mathematical Model for Pressure Transient Analysis in Stress-Sensitive Reservoirs. Math. Probl. Eng. 2014, 2014, 485028.

4. Moradi, M.; Shamloo, A.; Asadbegi, M.; Dezfuli, A.D.; Asadbeigi, M. Three dimensional pressure transient behavior study in stress sensitive reservoirs. J. Pet. Sci. Eng. 2017, 152, 204–211.

5. Попов, С.Н. Разработка геомеханической модели для прогноза изменения фильтрационно-емкостных свойств коллекторов трещинно-порового типа в процессе снижения пластового давления (на примере ачимовских отложений месторождений нефти и газа Крайнего Севера) / С.Н. Попов, С.В. Мазанов, М.Г. Жариков. – (Разработка нефтяных и газовых месторождений). – Текст: непосредственный // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2015. – № 6. – С. 47–55: рис., формулы. – Библиогр.: с. 54–55. – ISSN 0234-1581.

6. Model of Reservoir Permeability Evolution during Oil Production.

7. Permeability Evolution of Porous Sandstone in the Initial Period of Oil Production

8. Nur, A.; Byerlee, J.D. An exact effective stress law for elastic deformation of rock with fluids. J. Geophys. Res. Space Phys. 1971, 76, 6414–6419.

9. Li, M.; Bernabé, Y.; Xiao, W.-I.; Chen, Z.-Y.; Liu, Z.-Q. Effective pressure law for permeability of E-bei sandstones. J. Geophys. Res. Space Phys. 2009, 114, B07205.

10. Ghabezloo, S.; Sulem, J.; Guédon, S.; Martineau, F. Effective stress law for the permeability of a limestone. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 2009, 46, 297–306.

11. Sigal, R.F. The pressure dependence of permeability. Petrophys. SPWLA J. Form. Eval. Reserv. Descr. 2002, 43, 92–102.

12. Impact of Asphaltene Precipitation and Deposition on Wettability and Permeability

13. Lichaa, P. M.; Herrera, L. Electrical and Other Effects Related to the Formation and Prevention of Asphaltene Deposition Problem in Venezuelan Crudes. Proc. – SPE Int. Symp. Oilf. Chem. 1975, 107–125, DOI: 10.2523/5304-MS.

14. Precksho, G. W.; DeLisle, N. G.; Cottrell, C. E.; Katz, D. L. Asphaltic Substances in Crude Oils. Trans. Soc. Pet. Eng. 1943, 151 (01), 188–205, DOI: 10.2118/943188-G.

15. Leontaritis, K. J.; Mansoori, G. A. Asphaltene Flocculation During Oil Production and Processing: A Thermodynamic Collodial Model. SPE International Symposium on Oilfield Chemistry; Society of Petroleum Engineers: Richardson, TX, USA, 1987; pp. 149–158. DOI: 10.2118/16258-MS.

17. Alam, M., Hjuler, M., Christensen, H., and Fabricius, I. (2014). Petrophysical and rock-mechanics of CO2 injection for enhanced oil recovery: experimental study on chalk from South Arne field. North Sea. Pet. Sci. Eng. 122, 468–487. doi: 10.1016/j.petrol.2014.08.008.

18. Assayag, N., Matter, J., Ader, M., Goldberg, D., and Agrinier, P. (2009). Water-rock interactions during a CO2 injection field-test:Implications on host rock dissolution and alteration effects. Chem. Geol. 265, 227–235. doi: 10.1016/j.chemgeo.2009.02.007.

19. Bacci, G., Korre, A., and Durucan, S. (2010). An experimental and numerical investigation into the impact of dissolution/precipitation mechanisms on CO2 injectivity in the wellbore and far field regions. Int. J. Greenh. Gas Control 5, 579–588. doi: 10.1016/j.ijggc.2010.05.007.

20. Карманский, Д.А. Анализ изменения свойств коллекторов нефти и газа на различных этапах разработки нефтяных месторождений / Д.А. Карманский, Д.Г. Петраков // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2020. – № 1 (325). – С. 46–50. – DOI 10.33285/0130-3872-2020-01(325)-46-50. – EDN TMVVEO.

21. Кусайко Г.Н. Анизотропия проницаемости в модельных пористых средах, образованных периодическими кубическими структурами / Г.Н. Кусайко, Д.Е. Игошин, А.С. Губкин // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2022. Том 8. № 2 (30). С. 101–114. DOI: 10.21684/2411-7978-2022-8-2-101-114.

22. Методика определения причины обводнения скважин

23. Исследование влияния плотности сетки скважин на природно-технологические показатели разработки нефтяных месторождений с учетом ползучей деформации горных пород / А.М. Кулиев, Р.М. Эфендиев, Б.З. Казымов [и др.] // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – 2019. – № 2 (547). – С. 38–45. – DOI 10.33285/0132-2222-2019-2(547)-38-45. – EDN YWQNYD.

24. Мордвинов В.А., Пономарева И.Н. Определение эффективности геолого-технических мероприятий на основе комплексной оценки фильтрационных характеристик пластов // ГЕОЛОГИЯ, ГЕОФИЗИКА И РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. – Пермь: ПГТУ, 2005. – С. 36–39.

25. Игошин, Д.Е. Течение двухфазной жидкости в модельной пористой среде, образованной осесимметричными каналами переменного сечения / Д.Е. Игошин // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. – 2018. – Т. 4, № 4. – С. 169–180. – DOI 10.21684/2411-7978-2018-4-4-169-180. – EDN VPKYRI.