Ключевые слова: ликвидация, технологические инновации, противовыбросовое оборудование, арматура фонтанная и нагнетательная, установки буровые комплексные, газонефтепроявления и открытые фонтаны.

Одной из наиболее серьезных проблем, с которой сталкиваются компании, занимающиеся бурением и добычей нефти и газа, являются открытые газовые и нефтяные фонтаны. Эти явления представляют собой неуправляемое истечение углеводородов, которое может привести к катастрофическим последствиям как для людей, так и для окружающей среды. В связи с этим создание эффективной противофонтанной службы, ориентированной на предупреждение и ликвидацию таких инцидентов, становится актуальной задачей.

Противофонтанная служба вошла в систему МЧС России в 2022 году. В настоящее время весь спектр профильных работ выполняют 17 оперативных подразделений и два учебных центра – всего более 600 специалистов. Из них оперативная группировка сил и средств составляет 210 спасателей и 117 единиц техники. В 2024 г. были ликвидированы 6 открытых фонтанов, проведены 71 техническая работа и более 170 тысяч профилактических обследований.

Чтобы организовать деятельность всех аварийно-спасательных служб и формирований, выполняющих противофонтанные работы, независимо от формы собственности, специалисты МЧС разработали соответствующее Положение. Оно призвано исключить формальный подход в обслуживании промышленных объектов.

Энергетической стратегией Российской Федерации до 2035 года и государственной программой «Развитие энергетики» предусмотрено существенное увеличение добычи всех видов энергетических ресурсов и формирование нефтегазовых минерально-сырьевых центров в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России. Все это требует укрупнения подразделений противофонтанных военизированных частей МЧС России. В настоящее время они функционируют в Республике Коми, Ямало-Ненецком автономном округе и Сахалинской области. В перспективе рассматривается создание новых оперативных подразделений в районах формирования нефтегазовых минерально-сырьевых центров – Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Кроме того, возможность использовать авиацию МЧС России позволит сократить сроки реагирования оперативных подразделений противофонтанных военизированных частей МЧС России.

За прошлый год по инициативе подведомственных учреждений МЧС реализованы 59 плановых работ и 167 внеплановых. Академией ГПС МЧС разработаны мобильные образцы пожарно-спасательной техники, предназначенной для эксплуатации в суровых условиях российской Арктики, а также опытный образец пожарного катера легкого класса на базе маломерного судна аппарельного типа. Судно проходит опытную эксплуатацию в территориальном подразделении МЧС России в Ханты-Мансийском автономном округе. Академией ГПС МЧС России проводится эксперимент по применению искусственного интеллекта при расследовании и экспертизе пожаров.

Нефтегазовая промышленность консервативна, изменения в ней не происходят без крайней необходимости. На заре отрасли проблеме прорыва добывающей скважины не уделялось должного внимания из-за отсутствия эффективных способов контролировать взрывные выбросы, а формирование нефтяного фонтана считалось признаком успешного открытия скважины.

Развитие отрасли заставило переосмыслить риски, связанные с прорывом добывающей скважины. Новые требования привели к изменениям. По мере увеличения глубины бурения, появляется новые вызовы, в частности – связанные с возрастающим давлением. Когда давление в пласте превышает гидростатическое давление контролирующей буровой жидкости, может произойти прорыв добывающей скважины. В результате нефть, газ начинают выбрасываться из скважины на поверхность в виде фонтана [10].

Причины прорыва скважины могут быть разнообразными, например:

- ошибки в предварительных расчетах, если предполагаемое давление залежи превышает давление в скважине;

- нарушение целостности обсадной колонны;

- дефекты в уплотнениях;

- нарушения технологических процессов.

В большинстве случаев прорыв скважины приводит к возгоранию выбрасываемых углеводородов и образованию горящего фонтана – опасной аварии, параметры которой следует учитывать при планировании объекта обустройства, а также разработке мер защиты сооружений, оборудования и персонала.

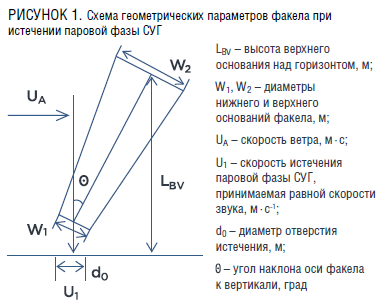

Рассматривая горящий нефтяной или газовый фонтан как струйное факельное горение, можно определить размеры пламени по известным в настоящее время методам. Схематичное изображение струйного факела при истечении паровой фазы сжиженного углеводородного газа (СУГ)* (рис. 1).

Длина факела LF (м) может быть определена в соответствии с «Методикой определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», утв. приказом МЧС России от 10.07.2009 № 404 [16] по формуле для диффузионных факелов при струйном истечении сжатых горючих газов, паровой и жидкой фазы СУГ и СПГ, ЛВЖ и ГЖ под давлением:

LF = K*G0,4

где G – расход истекающего продукта, кг/с;

LF – длина факела, м;

K – эмпирический коэффициент, который при истечении сжатых газов принимается равным 12,5.

Ширина факела DF (м) при струйном горении определяется по формуле:

DF = 0,15*LF, где LF – длина факела, м;

DF – ширина факела, м.

Значение высоты факела и диметра могут варьироваться в зависимости от различных условий истечения и внешних параметров окружающей среды.

Примером крупной аварии с образованием горящего фонтана является инцидент, случившийся в июне 1985 года на скважине № 37 месторождения Тенгиз. Произошел прорыв скважины с дальнейшим взрывом, вследствие чего пламя поднялось на высоту до 200 метров, и на выходе газонефтяной смеси, под давлением 250–300 атмосфер, над устьем образовалась огромная воронка диаметром около трех метров, ежедневно сгорало 10–20 тысяч тонн нефти.

При возгорании истекающего в ходе прорыва скважины продукта одним из основных опасных факторов пожара является тепловое излучение высокой интенсивности, уровень которого зависит как от параметров истечения (большое значение имеет ориентация факела: горизонтальный, наклонный, вертикальный), так и от свойств истекающего вещества.

При проведении оценки пожарной опасности горящего факела при струйном истечении сжатых горючих газов, паровой и жидкой фазы сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей под давлением допускается принимать следующее:

§ зона непосредственного контакта пламени с окружающими объектами определяется размерами факела;

§ длина факела LF не зависит от направления истечения продукта и скорости ветра;

§ наибольшую опасность представляют горизонтальные факелы, условную вероятность реализации которых следует принимать равной 0,67;

§ поражение человека в горизонтальном факеле происходит в 30о секторе с радиусом, равным длине факела;

§ воздействие горизонтального факела на соседнее оборудование, приводящее к его разрушению (каскадному развитию аварии), происходит в 30о секторе, ограниченном радиусом, равным LF;

§ за пределами указанного сектора на расстояниях от LF до 1,5 LF тепловое излучение от горизонтального факела составляет 10 кВт/м2;

§ тепловое излучение от вертикальных факелов может быть определено по формулам Методики, как для пожара пролива при определенных допущениях;

§ при истечении жидкой фазы сжиженного газа из отверстия с эквивалентным диаметром до 100 мм при мгновенном воспламенении происходит полное сгорание истекающего продукта в факеле без образования пожара пролива;

§ область возможного воздействия пожара-вспышки при струйном истечении совпадает с областью воздействия факела (30о сектор, ограниченный радиусом, равным LF);

§ при мгновенном воспламенении струи газа возможность формирования волн давления допускается не учитывать.

При определении уровня пожарной опасности объекта добычи нефти и газа с применением рискориентированного подхода, необходимо учитывать вероятность возникновения горящего нефтяного или газового фонтана, которая зависит от величины частоты реализации инициирующего пожароопасного события. Руководством по безопасности «Методика анализа риска аварий на опасных объектах нефтегазодобычи», утвержденным приказом Ростехнадзора от 10.01.2023 № 4 [17] регламентируются рекомендованные частоты разгерметизации и фонтанирования скважин, равные например, 2,1*10-5 год-1) для фонтанирования и 2,6*10-5 год-1) для выброса из добывающей скважины. Применяя известный метод построения логических деревьев событий, можно для каждого конкретного объекта добычи определить вероятность воспламенения фонтана.

На основе проведенных оценок пожарной опасности разрабатываются мероприятия по предотвращению возникновения прорыва скважины и других пожароопасных ситуаций, а также мероприятия по их ликвидации.

Изначально проблема решалась совместными усилиями разных специалистов, однако развитие нефтегазовой промышленности, увеличение масштабов добычи и, как следствие, рост количества аварий потребовали создания специализированной структуры для борьбы с данным явлением. В 1966 году было принято решение о создании противофонтанных бригад. А в 1967 г. было издано Постановление Совета Министров СССР № 1145 «О создании военизированных частей и отрядов по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов». История данной структуры продолжается и в Российской Федерации. В настоящее время некоторые военизированные противофонтанные части переданы из ведения Минэнерго России и находятся в ведении МЧС России в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 14.03.2022 г. № 488-р [18]. Кроме того, ряд компаний-операторов месторождений нефти и газа имеют в своем штате собственные противофонтанные формирования, обладающие большим опытом в проведении работ по ликвидации нефтяных и газовых фонтанов.

К профилактическим мерам по предотвращению открытых фонтанов в нефтяной и газовой промышленности следует отнести:

– контроль за конструкцией скважины;

– монтаж противовыбросового оборудования;

– инструктаж персонала;

– ознакомление с планом ликвидации аварий;

– вывешивание предупреждающих надписей;

– запрет на углубление скважины и подъем инструмента;

– бурение в интервалах с возможными ГНВП.

Выполнение данных задач достигается посредством:

– изучения производственной обстановки, техники и технологии производственных процессов;

– участия совместно со специалистами предприятий в разработке и внедрении в производство организационно-технических мероприятий, рекомендаций, инструкций и методических указаний по предупреждению и раннему обнаружению ГНВП;

– проведения инструктажей по вопросам предупреждения и раннего обнаружения ГНВП.

Ключевую роль в эффективной работе противофонтанных служб играет мониторинг состояния безопасности. Предварительная экспертиза состояния оборудования и технологий бурения позволяет выявлять потенциальные угрозы и риски. На этапе проектирования и эксплуатации объектов должен проводиться регулярный анализ технико-экономических показателей, что также включает исследование технической документации [9]. Это дает возможность предвидеть возможные последствия и минимизировать количество инцидентов.

В своей практике противофонтанные службы должны опираться на международный опыт, адаптируя его к отечественным реалиям. Общая скоординированность работы противофонтанных служб, а также их интеграция с другими органами, ответственными за безопасность на производстве, являются залогом успешного выполнения поставленных задач. Настоящие меры позволяют не только предотвращать аварии, но и значительно минимизировать их последствия, что важно как для людей, так и для экологии в целом [14].

На современном этапе развития противофонтанной службы особое внимание необходимо уделять инновационным технологиям, которые способны повысить эффективность предупреждения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов. Значительный интерес представляют электромагнитные методы наведения противофонтанных скважин, которые позволяют осуществлять контроль за ситуацией в реальном времени и обеспечивают быструю реакцию на возникшие аварийные ситуации [14]. В этой связи необходимо подчеркнуть важность систематизации информации о таких технологиях и их внедрения в повседневную практику.

Анализ существующих методов работы противофонтанных служб показал, что многие из них нуждаются в модернизации и адаптации к современным условиям. Технологические инновации, такие как использование автоматизированных систем мониторинга и анализа данных, могут значительно повысить эффективность работы служб. Важно отметить, что правовые нормы и регулирование противофонтанной деятельности также играют ключевую роль в обеспечении безопасности на буровых площадках. Необходимость в строгом соблюдении законодательства и внедрении новых стандартов безопасности становится очевидной, особенно в свете растущих требований к охране окружающей среды и устойчивому развитию.

Разработка системы профилактических мер, направленных на предотвращение открытых фонтанов, должна основываться на комплексном подходе, включающем как технические, так и организационные аспекты. Это может включать регулярные проверки оборудования, внедрение новых технологий, а также создание четких алгоритмов действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Обучение персонала является ключевым элементом в обеспечении безопасности. Работники должны быть не только осведомлены о потенциальных рисках, но и иметь практические навыки для быстрого реагирования на возможные инциденты. В этом контексте важно организовать регулярные тренинги и учения, которые помогут подготовить сотрудников к различным сценариям. В Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы на кафедре недропользования и нефтегазового дела создана рабочая группа студентов по разработке комплекса мероприятий в рамках предупреждения и ликвидации аварий при добыче нефти на месторождении. На первом этапе студенты в рамках научно-исследовательской работы изучают нормативно-технические материалы по эксплуатации нефтегазового оборудования и проводят анализ причин появления аварийных ситуаций. На втором этапе, уже в рамках своих дипломных работ, они разрабатывают возможные сценарии действия персонала при ликвидации аварий. На третьем этапе предполагается моделирование действий персонала в виртуальном пространстве с привлечением специалистов по разработке технологии VR. Эти новые образовательные технологии позволят сформировать необходимые профессиональные компетенции у сотрудников нефтегазовой отрасли во время технического обучения с большей эффективностью. Информирование общества о методах безопасности также является важной задачей, которая требует внимания. Общественное сознание и понимание рисков, связанных с добычей углеводородов, могут способствовать созданию более безопасной среды как для работников, так и для местных жителей. Проведение информационных кампаний, направленных на повышение осведомленности о методах предотвращения открытых фонтанов, может помочь в формировании культуры безопасности и ответственности.

Реализация предложенного проекта по созданию эффективной противофонтанной службы, ориентированной на предупреждение и ликвидацию открытых газовых и нефтяных фонтанов, имеет потенциал значительно повысить уровень безопасности на буровых площадках и защитить природную среду. Это требует комплексного подхода, включающего в себя как технические, так и организационные меры, а также активное участие всех заинтересованных сторон. Только совместными усилиями можно достичь значительных результатов в борьбе с этой серьезной проблемой, обеспечивая безопасность людей и охраняя окружающую среду для будущих поколений.

Литература

1. Л.У. Чабаев, Д.М. Чудновский, С.Р. Хлебников, А.Г. Аветисов, Г.П. Зозуля, А.В. Кустышев, Ю.А. Пуля Фонтаноопасность при бурении, эксплуатации и ремонте скважин / Л.У. Чабаев, Д.М. Чудновский, С.Р. Хлебников, А.Г. Аветисов, Г.П. Зозуля, А.В. Кустышев, Ю.А. Пуля – 1 издание. Краснодар: Просвещение-Юг, 2009, – 266 с.

2. Б.А. Никитин, Р.М. Тамаев Обеспесение безопасности обьектов обустройства морских месторождений / Б.А. Никитин, Р.М. Тамаев – 1 издание. Краснодар: Просвещение-Юг, 2008, – 204 с.

3. Л.У. Чабаев, Д.М. Чудновский, С.Р. Хлебников, В.А. Болотин, О.Ш. Абдулаев Противофонтанная и газовая безопасность / Л.У. Чабаев, Д.М. Чудновский, С.Р. Хлебников, В.А. Болотин, О.Ш. Абдулаев – 1 издание (дополненное). Краснодар: Просвещение-Юг, 2008, – 158 с.

4. А.Я. Гаев, В.Д. Щугорев, А.П. Бутолин Подземные резервуары: Условия строительства, освоения и технология эксплуатации / А.Я. Гаев, В.Д. Щугорев, А.П. Бутолин – 1 издание. Ленинград: Недра, 1986, – 221 с.

5. В.Р. Радковский, Д.М. Рымчук, Ю.Е. Ленкевич, О.А. Блохин Справочник: Оборудование и инструмент для предупреждения и ликвидации фонтанов / В.Р. Радковский, Д.М. Рымчук, Ю.Е. Ленкевич, О.А. Блохин – 2 издание. Москва: Недра, 1996, – 381 с.

6. А.З. Саушин Сборник лекций: Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях / А.З. Саушин – 1 издание. Астрахань: ИРЦ Газпром, 2022, – 331 с.

7. В.Ф. Абубакеров, В.Д. Архангельский, Ю.Г. Буримов, А.Н. Гноевых Оборудование буровое, противовыбрасовое и устьевое / В.Ф. Абубакеров, В.Д. Архангельский, Ю.Г. Буримов, А.Н. Гноевых – 1 издание. Москва: ИРЦ Газпром, 2007, – 205 с.

8. В.И. Балаба, И.И. Дунюшкин, В.П. Павленко Промышленная безопасность добычи нефти и газа / В.И. Балаба, И.И. Дунюшкин, В.П. Павленко – 1 издание. Москва: Национальный институт нефти и газа, 2008, – 306 с.

9. С.В. Будников, С.Р. Хлебников Методическое руководство по проведению практических занятий на промышленном тренажере / С.В. Будников, С.Р. Хлебников – 1 издание. Москва: Досанг, 2009, – 159 с.

10. А.А. Варфоломеев Фонтанобезопасность. Технические средства обеспечения / А.А. Варфоломеев – 1 издание. Краснодар: Просвещение-Юг, 2008, – 231 с.

11. У.К. Гоинс, Р. Шеффилд Предотвращение выбросов / У.К. Гоинс, Р. Шеффилд – 2 издание. Москва: Недра, 1987, – 221 с.

12. Г.М. Гуилянц Справочное пособие: Противовыбросовое оборудование, стойкое к сероводороду / Г.М. Гуилянц. 1 издание. Москва: Недра, 1991, – 56 с.

13. Г.М. Гуилянц, Ю.Д. Жужа Сборник: Бурильные и обсадные трубы, стойкие в агрессивных средах, при бурении скважин на нефть, газ и солевые толщи / Г.М. Гуилянц, Ю.Д. Жужа. 1 издание. Ставрополь: Параграф, 2010, – 45 с.

14. Б.А. Никитин, Р.М. Тагиев Обеспечение безопасности объектов обустройства морских месторождений / Б.А. Никитин, Р.М. Тагиев. 1 издание. Краснодар: Просещение-Юг, 2008, – 199 с.

15. Е.В. Пимчук, В.А. Болотин, С.Р. Хлебников Учебное пособие: Безаварийное бурение. Основные положения и организационно-технологические рекомендации / Е.В. Пимчук, В.А. Болотин, С.Р. Хлебников. 1 издание. Астрахань: Просвещение-Юг, 2010, – 201 с.

16. Приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404. Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах.

17. Приказ Ростехнадзора от 10.01.2023 № 4. Методика анализа риска аварий на опасных объектах нефтегазодобычи.

18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.03.2022 г. № 488-р.

19. РД 08-254-98 Инструкция по предупреждению газонефтепроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте.

20. ГОСТ 12.1.010-2017. Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.

21. ГОСТ 12.4.034-2017. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты изолирующие автономные со сжатым воздухом. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка. Правила отбора образцов.

22. ГОСТ 12.4.034-2017. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Изолирующие самоспасатели с химически связанным или сжатым кислородом. Технические требования. Методы испытаний. Маркировка. Правила отбора образцов.

23. ГОСТ 13846-89. Государственный стандарт Союза ССР. Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции.

24. ГОСТ 13862-90. Государственный стандарт Союза ССР. Оборудование противовыбросовое. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции.

25. ГОСТ 16293-89. Межгосударственный стандарт Союза ССР. Установки буровые комплексные для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Основные параметры.

26. ФЗ от 28.12.2024 № 524-ФЗ, модифицирующий закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».